分子病理学講座・北澤荘平教授が日本病理学賞を受賞しました

令和6年3月29日、名古屋にて開催された第113回日本病理学会総会(名古屋大学生体反応病理学講座、豊國教授主催)において、北澤荘平教授(分子病理学)が「令和6年日本病理学賞」を受賞しました。日本病理学賞は、日本病理学会が設ける賞で、病理学領域における特定の課題について優れた業績を挙げていると判断された会員に授与されるものです。

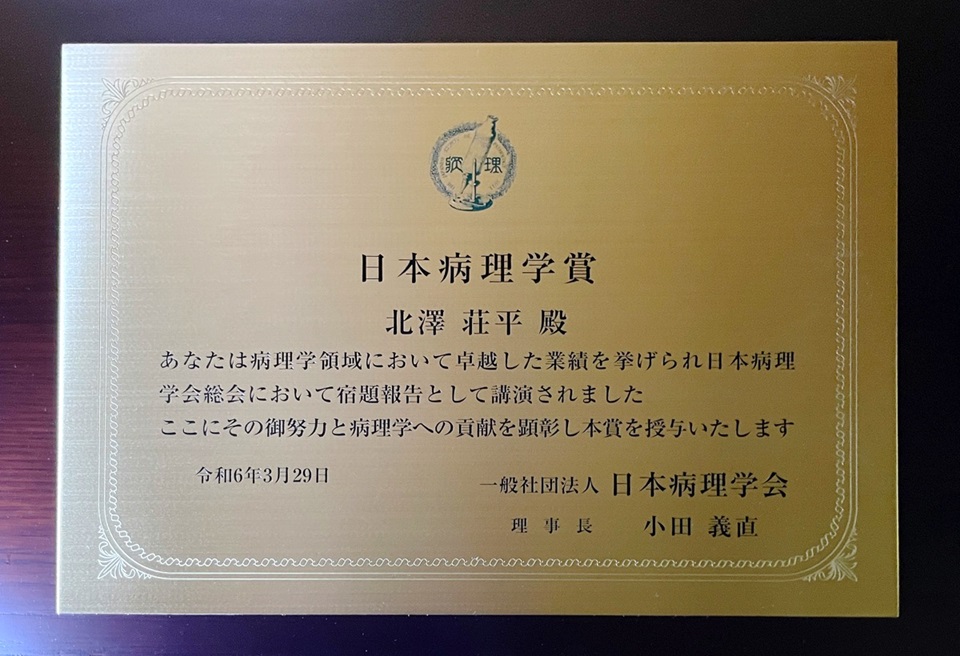

当日は、宿題報告として「破骨細胞形成に関わる遺伝子発現調節機構とその異常Regulatory mechanisms and alterations of gene expression in osteoclastogenesis and related diseases」に関する研究の報告を行った後、賞状と楯が授与されました。

受賞報告後の授賞式

記念写真(左から学会理事長小田先生、北澤教授、総会会長豊国先生、座長加留部先生)

授与された楯

授与団体名:日本病理学会

https://pathology.or.jp/

概要

日本病理学賞は、病理学領域における特定の課題について卓越した業績を挙げていると判断された日本病理学会会員に授与されます。その選考要件には、1)国内外の評価のある業績であること、2)断片としての学術情報ではなく、体系として受け取れる内容であること、3)演者の示す問題把握のしかた、課題の解決法、学問観などが会員にとって大いに資するものであること、が挙げられ、代表的な論文の学術的評価、その領域自体のもつ重要性や将来性、応募者の学術性や適格性などを含めて多面的に判断され、病理学会学術委員会で厳正に選考されます。日本病理学賞の内容は「宿題報告」として3日間の病理学会総会会期中に毎日1演題ずつ、他の会場はすべてクローズし、メイン会場にて講演が行われます。「宿題報告」は明治44年(1911年)に始まり、多くの偉大な病理学の先達によって行なわれてきたものです。なお、過去113回の学会の歴史の中で、愛媛大学からは、平成12年のゲノム病理学、能勢眞人教授(現愛媛大学名誉教授)以来2回目の受賞でした。

研究の背景・成果

破骨細胞は骨吸収に特化した多核巨細胞で、単球/マクロファージ系に由来し、その最終分化には、骨芽細胞が供給する破骨細胞分化因子(RANKL)と破骨細胞前駆細胞上の受容体RANKとの結合が必須です。一方、OPGはRANKLのおとり受容体としてRANKLとRANKの結合を阻害し、破骨細胞形成を抑制します。私どもは、骨代謝異常を分子レベルで解明することを目指し、RANKL、OPG、RANKをはじめとする破骨細胞形成や骨形成に関わる遺伝子の発現調節領域をクローニングし、その構造、転写調節因子による発現制御機序を解析してまいりました。硬組織として体を支持している骨組織は、骨芽細胞−破骨細胞間の転写調節因子のネットワークとエピジェネティクな制御機構によって緻密に制御されたバランスによって維持されていることを分子レベルで解析しました。腫瘍由来の副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)や炎症性サイトカインが骨芽細胞や滑膜に作用し、これらの細胞でRANKL遺伝子発現を亢進させ、破骨細胞形成を病変局所で誘導したり抑制したりすることで、悪性腫瘍随伴高Ca血症、溶骨性骨転移、関節リウマチ等の溶骨性病変や骨硬化が生じることを示しました。破骨細胞前駆細胞に発現する受容体RANK遺伝子については、単球-マクロファージ系の細胞分化に必須のMITF、PU.1が、AP-1とNFATc1とが複合体を形成することでRANK発現を誘導し、RANKL-RANKシグナルの下流に位置するNFATc1がRANK遺伝子発現を正に制御するというpositive-feedback loopにより、マクロファージから破骨細胞への不可逆的な分化を誘導していることを示しました。一方、加齢や糖尿病による全身的な骨量減少(骨粗鬆症)については、継代数を重ねた培養細胞や週齢を重ねたマウスでは、RANKLとRANKともに遺伝子転写開始付近のDNAのメチル化が増加し、加齢に伴う骨代謝回転の低下にはエピジェネティクス機構の変化が関与する可能性を示しました。特に、RANKL遺伝子では、TATA-box直上に、たった一ヶ所のメチル化が加わることで、メチル化結合蛋白MeCP2が強固に結合し、転写を直接阻害するという新たなエピジェネティクス機構の発見に至りました。一方、糖尿病など急性の酸化的ストレスの存在下での骨量の減少には、包括的な遺伝子発現解析から、WNTの骨形成シグナルを抑制するsFRP4が関与することを明らかにしました。sFRP4欠損マウスでは、糖尿病や加齢による骨減少に抵抗性を示し、さらにHedgehogシグナル分子を選択的に阻害すると加齢による骨減少に抵抗性となることを個体レベルで示しました。このように、破骨細胞形成に関わる遺伝子の発現調節領域の解析を端緒として、局所の溶骨性疾患から、加齢や糖尿病など全身的な骨量減少のメカニズムについて幅広い知見を得ました。以上、骨転写調節因子ネットワークの存在とその破綻という新たな観点で宿題報告を行いました。

サイトマップ >

サイトマップ >  お問い合わせ >

お問い合わせ >  English >

English >