Our Research研究室について

- HOME

- 研究室について

ごあいさつGreeting

当教室は、免疫学講座、感染防御学講座、免疫創薬化学講座(産学協働講座)そして医学部附属病院先端医療創生センター (TRC) 感染症・免疫治療学部門のメンバーが中心となって構成されています。それに加え、TRCバイオバンク部門、医農融合公衆衛生学環、学術支援センター (ARES) の先生が参加した合同形式のカンファレンス・ジャーナルクラブを行なっています。そのため当教室では、従来の免疫学研究手法だけでなく、1細胞解析、エピゲノム解析、メタボローム解析、リピドーム解析(農学研究科との共同研究)のなど、様々な研究手法を理解し、そして身につけることができます。

また、当教室は、昨年から日中韓フォーサイト事業「加齢性疾患の治療を目指した老化細胞の病理の解明」の協力機関(講座)に選ばれています。本事業では、日本の若手研究者の中・韓の協力研究機関での研修、中・韓からの若手研究者の研修受け入れがサポーされます。また、本事業が各国持ち回りで開催するシンポジウムにも参加することができます。

現在、当教室のスタッフは全員Ph.D.、大学院生は全員M.D.となっていますが、過去においては理工学研究科の大学院生が参加してくれていたこともあります。

このような多様性のある研究環境で、みなさん一緒に研究しませんか。

免疫学・感染防御学講座

免疫創薬化学講座

先端医療創生センター感染症・免疫治療学部門

とやまふるさと大使

教授 山下 政克

研究内容

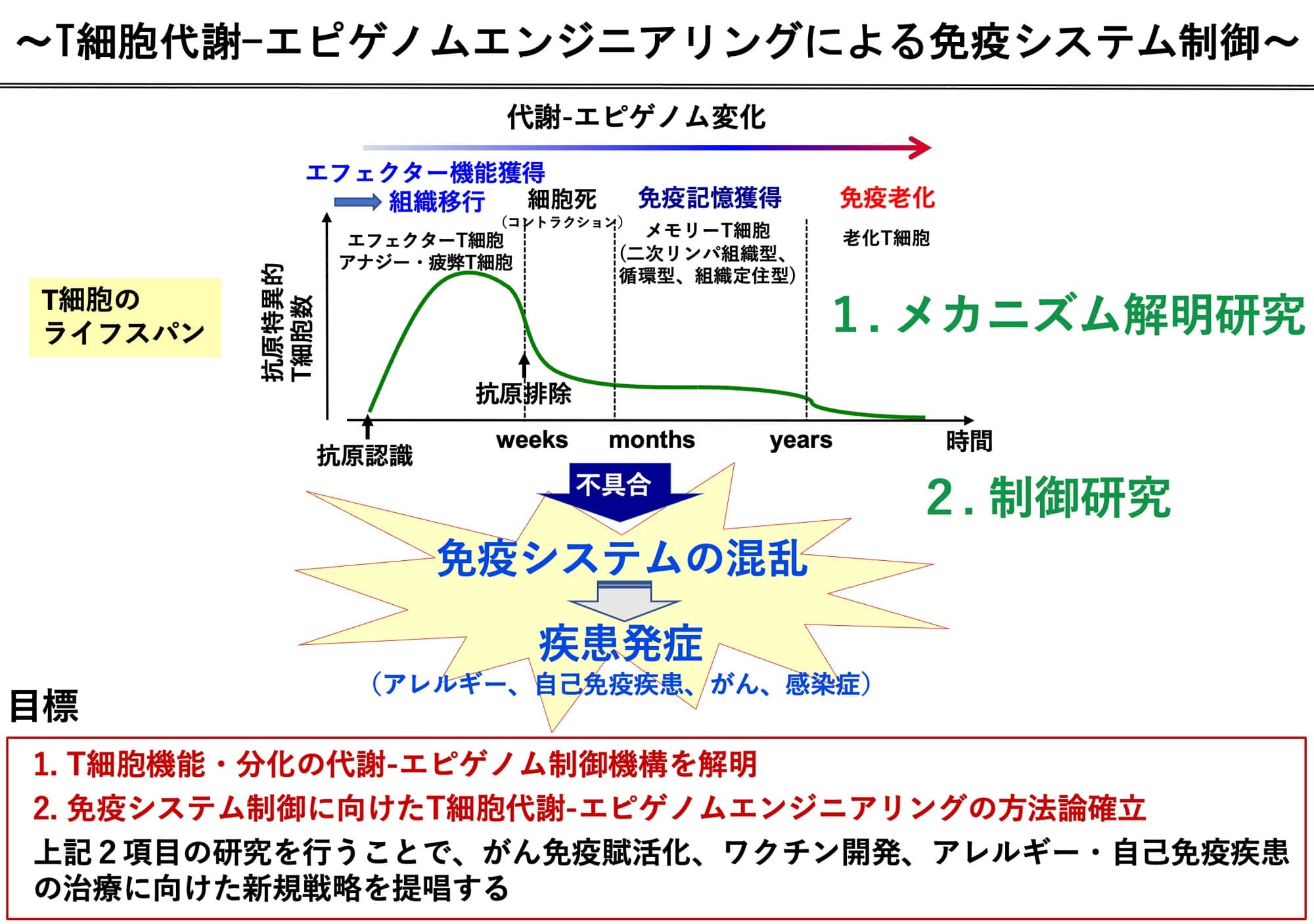

T細胞は、抗原を認識することで活性化し、クローン増殖しながらエフェクター機能を獲得しエフェクターT細胞へと分化します。分化したエフェクターT細胞は、抗原が侵入した局所に移動し、抗原排除のための適切な免疫プログラムを遂行します。抗原排除後、大部分のエフェクターT細胞はコントラクション期において死滅しますが、一部の細胞は獲得した機能を記憶したままメモリーT細胞に分化し、次の抗原の侵入に備えます。また、頻回の抗原刺激や抗原非依存的なホメオスタティック増殖になどにより、一部のT細胞は老化細胞様の形質や自然免疫能を獲得し、T細胞依存的な免疫応答に影響を与えることが知られています。これらいずれかの過程に不具合があった場合、免疫システムに混乱が起こり、アレルギー、自己免疫疾患、がんや慢性感染症・日和見感染症などが発症すると考えられます。当教室では、T細胞のライフスパンにおけるこれらT細胞分化や機能の制御機構について、「代謝」・「エピジェネティクス」をキーワードに明らかにするとともに、免疫システム制御に向けたT細胞代謝-エピゲノムエンジニアリングの方法論を確立することを目指しています。これらの研究を遂行し、臨床講座、医学部附属病院、企業などと共同研究を行うことで、がん免疫賦活化(CAR-T細胞への応用)、ワクチン開発、アレルギー・自己免疫疾患の治療に向けた新規戦略を提唱したいと考えています。