研究紹介

循環器CTグループ

循環器CTグループでは、CTイメージングを用いて循環器疾患に関する研究を多角的な視点から行っています。

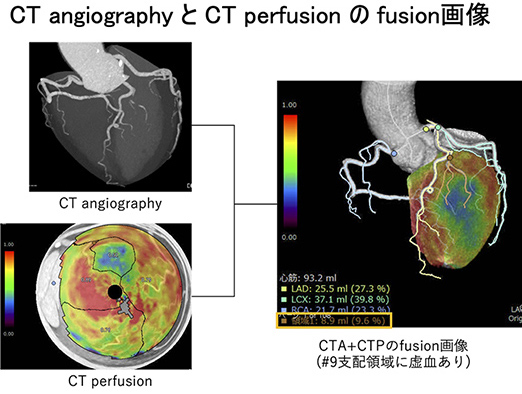

心臓CTを利用した冠動脈の形態評価/プラーク評価をはじめ、心筋灌流を評価するCT perfusionを用いた心筋虚血評価、遅延造影/CT-ECVを用いた心筋線維化評価、4Dデータを用いた心機能評価など、最先端のCT機器や画像解析技術を用いた複数の臨床研究が進行中です。

CT angiographyとCT perfusionのfusion画像による心筋虚血部位と冠動脈支配域の明瞭化

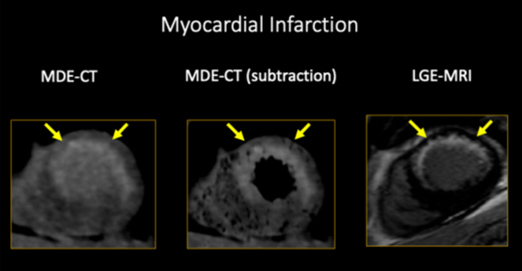

遅延造影CTによる心筋梗塞巣の評価

MDE-CT:遅延造影CT, LGE-MRI:遅延造影MRI

CT-ECVによる心臓アミロイドーシスの診断

AS:大動脈弁狭窄症, MDE:遅延造影CT

4D-CTを使用した左房機能評価

循環器MRIグループ

近年、人工知能(AI)の発達が著しく、医療の分野でも様々なAIの技術が活用されています。循環器MRIグループでは、MRIにAIを活用した循環器疾患に関する複数の臨床研究を行っています。

Deep Learning Reconstruction とCompressed Sensingを併用した冠動脈MRAの有用性

AIによる深層学習を用いた画像再構成法Deep Learning Reconstruction(DLR)と高速撮影法であるCompressed Sensing(CS)を併用することで良好な画質を維持しつつ検査時間を大幅に短縮することが期待されます。GEヘルスケアとの共同研究でその有用性を検討しています。

心臓遅延造影MRIにおけるAIを用いた最適撮像タイミングの自動決定の有用性

心臓の遅延造影MRIは心筋ダメージを可視化する撮影法です。一般的に遅延造影は、非選択的な 180˚ 反転パルスを印加してから正常心筋の信号強度が null になる(黒くなる)時点でデータ収集を行い、正常心筋と心筋障害領域をコントラストよく描出するinversion recovery(IR)法が用いられます。この手法ではlook-locker画像より撮影者がinversion time(TI)を設定する必要があり、未熟な撮影者では適切なTI設定が出来ず、遅延造影が不適切なコントラストとなる恐れがあります。SIEMENSとの共同研究で自動的にTIを決定する人工知能(Auto TI Scout)の有用性を検討しています。

腹部/乳腺グループ

主にCTやMRIで、新しい撮像技術を用いた実臨床に役立つ研究を行っています。

Compressed sensing、3D-VANE、Deep Learning画像再構成などのMRIでの新しい技術を用いた息止め困難患者における肝臓MRI検査での有用性についての研究

Compressed sensing、3D-VANE XD、Deep Learning画像再構成といった撮像時間短縮や画質向上などに有用な技術を使用することで、これまでは撮像が難しかった息止めの難しい患者様でもきれいな画像の撮影が可能となり、検査の成功率や診断能の向上に有用であると思われます。

Dual energy CTによる肝腫瘤描出における有用性に関する研究

Dual energy CTを用いて撮影することで、撮影後に様々な画像の作成や解析が可能となり、画像診断に活用することで様々な臓器で病変の検出能や診断能の向上が期待されます。肝Dynamic CTでは、Dual energy CTを用いて撮影することで得られる画像の1つである、仮想単色X線画像の低keV画像を使うことで通常のCT撮影と比べてヨードのCT値が上昇し、病変のコントラストが上昇しますので、肝細胞癌をはじめとする肝腫瘍の検出能や診断能の向上へつながることが期待されます。

乳腺画像診断

乳癌の評価や乳腺病変の良悪性診断について、CTやMRIなどで、新しい撮像技術や解析手法を用いた研究を行っています。乳癌の診断のみでなく、予後推定、治療方針決定などにも有用と思われる臨床的価値の高い内容の研究成果を得ることを目指しています。

乳腺病変の診断におけるUF-MRI(Ultrafast MRI)の有用性に関する研究

また、UF-MRIでは、ダイナミックカーブから複数のパラメータを算出することができます。

UF-MRIの撮影やパラメータの算出は、乳腺病変の検出や鑑別診断などに有用と考えています。

乳癌の広がり診断に関する4D-similarity filter(4D-SF)を用いた乳腺CTの有用性に関する研究

乳癌術前の局所評価については、CTで行う場合、被ばくが大きな問題となります。最近開発された4D-SFは、多時相での造影CT撮影を行った際に、各ボクセルの時間経過に伴うCT値やSDの経時的変化を考慮したノイズ低減方法で、空間分解能の低下が生じず、sharpnessが保たれることなどによって、高度の被ばく低減を行って撮影した場合でも、画質が保持された画像が撮像でき、CTでの乳癌の広がり診断の精度向上につながることが期待できます。当院では乳癌の患者さんの術前検査でCTを撮影する際に、被ばく低減や画質向上のために4D-SFを活用しており、4D-SFを使用したCTでの乳癌病変の広がりの精度などについて手術によって摘出された病理標本との対比を行うなどの研究を行っています。乳癌術前の局所評価は、広がり診断の精度が優れていることもあり、MRIで行われることが多いですが、MRIは検査時間が長いことやその他の様々な理由(閉所恐怖症、体内金属を有す場合など)で、撮像に適さない患者さんも存在します。また、CTは仰向けで撮影されますので、MRIよりも手術時の体位と近いことや、局所のみでなく転移の有無など全身を同時に評価できることなどといった利点もあり、4D-SFを使用することで被ばく低減やCTでの広がり診断の精度向上につながれば、臨床的有用性が高いと考えています。

核医学グループ

核医学グループでは半導体SPECT/CTやFDG-PET/CTを用いて臨床研究を行っています。

半導体SPECT/CTを用いた心筋血流定量評価

半導体SPECT/CTによる心筋血流画像収集時間の最適化

半導体デジタルPET/CTと旧PETとの比較研究

半導体デジタルPET/CTを用いた心臓集積の臨床研究

放射線治療グループ

高精度治療(強度変調放射線治療、定位放射線治療)の適応拡大と安全性の確立

子宮頸癌に対する組織内照射併用腔内照射の治療成績の検討

FIGO IVB期子宮頸癌に対する放射線治療の有用性の検討(他施設との共同研究)

高齢者に対する放射線治療の安全性の検討(頭頸部癌、子宮頸癌)

IMRTを用いた全身照射の治療成績の検討

現在参加中の臨床試験

JCOG1703:初発膠芽腫に対する可及的摘出術+カルムスチン脳内留置用剤留置+テモゾロミド併用化学放射線療法と可及的摘出術+テモゾロミド併用化学放射線療法のランダム化第III相試験

JCOG1910:高齢者初発膠芽腫に対するテモゾロミド併用寡分割放射線治療に関するランダム化比較第III相試験

JCOG 2209:テント上初発膠芽腫に対する造影病変全切除術と造影病変全切除+FLAIR高信号病変可及的切除術とのランダム化第III相試験

局所進行直腸癌に対する術前短期放射線療法および 化学療法の安全性と有効性について検討する第II相臨床試験

NRG-BR007:オンコタイプ再発スコアが18以下のステージI、 ホルモン感受性、HER2陰性乳癌の温存療法のための乳房放射線照射デエスカレーションを評価する第III相試験

その他、各診療科と連携

核医学治療グループ

神経内分泌腫瘍に対するルテチウムオキソドトレオチド治療における、腫瘍や正常臓器等の吸収線量の定量評価に関する研究を開始しました。

その他、甲状腺癌に対する放射性ヨード内用療法後の治療成績や予後予測、副作用に関する研究など、核医学治療に関連した事象に関する研究を幅広く行っています。

神経内分泌腫瘍に対するルテチウムオキソドトレオチド治療の副作用に関する前向き研究

甲状腺癌術後ヨード内用療法の副作用に関連する因子に関する前向き研究

ヨード内用療法により生じる放射線宿酔に関連した症状について患者様にアンケート調査を行い、どういった因子が症状と関連しているかについて検討した研究であり、学会発表を行いました。

甲状腺癌ヨード内用療法患者における前処置の違いと血液検査上の変化に関する後ろ向き観察研究

ヨード内用療法の前処置として甲状腺ホルモン休薬を行った場合、一時的な腎機能低下により血清カリウム値の上昇、血清ナトリウムの低下が生じることを示した研究です。がん治療としては比較的負担の少ないヨード内用療法においても電解質異常が生じる可能性に注意して行う必要があるということを示した注意喚起的な内容であり、学会発表、論文報告を行いました。

甲状腺癌ヨード内用療法後におけるI-131シンチグラフィ上の大腸集積についての後ろ向き研究

ヨード内用療法時の前処置として甲状腺ホルモンを休薬した場合、甲状腺機能低下により便秘が生じることが知られています。休薬法を使用した際に大腸の放射線被ばくが増加する可能性があるかどうか、I-131シンチグラフィを用いて検討する内容です。