第1回救急科症例検討会が開催されました!

2025年6月26日(木)の夕方、KKBとのジョイント企画として「第1回救急科症例検討会」が開催され1年目・2年目の研修医計8名に加え、院外研修医2名、そして熊木センター長も参加しました。市立宇和島病院から当院の救急科に出向中の2年目研修医・A先生による「蘇生に成功した難治性心室細動の1例」の症例検討会に引き続き、シミュレーションでの実践演習が行われた実践的な勉強会となりました。

2025年6月26日(木)の夕方、KKBとのジョイント企画として「第1回救急科症例検討会」が開催され1年目・2年目の研修医計8名に加え、院外研修医2名、そして熊木センター長も参加しました。市立宇和島病院から当院の救急科に出向中の2年目研修医・A先生による「蘇生に成功した難治性心室細動の1例」の症例検討会に引き続き、シミュレーションでの実践演習が行われた実践的な勉強会となりました。

◆ 発表症例:「難治性心室細動」を経験して

◆ 発表症例:「難治性心室細動」を経験して

自分が経験した症例を振り返ることで、心電図の波形やマスク換気など多くの学びがあり、とても貴重な経験でした。発表の準備では、救急科の竹澤先生を始め多くの先生方にも支えていただき、なんとか無事に終えることができました。ありがとうございました。

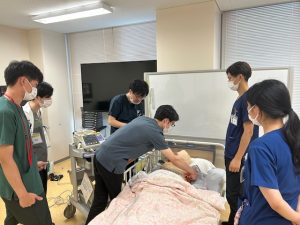

◆ シミュレーションでの実践練習も!

症例検討会後、ICLS(心肺蘇生の標準的な手順)をもとにしたシミュレーショントレーニングが実施され、BLS(一次救命処置)から除細動器の使い方まで、救急科の先生と救急救命士の方々など多くの方のご指導のもと急変対応の一連の流れを体験しました。

◆参加研修医の感想「頭が真っ白になる体験から気づいたこと」

シミュレーションでは、Asys(無脈性心停止)の患者対応でリーダー役を務めました。直近2ヶ月間救急科を研修させていただいたこともあり、最初は落ち着いて対応できると思っていましたが、実際には緊張で頭が真っ白に…。そんな時、研修医A先生の発表で学んだ『さるもちょうしんき』という語呂を思い出し、拙くではありますがサポートに来てくれた他の研修医に対して指示を出すことができました。そして、指導医の救急科の先生が「どれだけ勉強してもシミュレーションなどで繰り返し実践しなければ学べないことも多い」と仰られたことが心に残っており、シミュレーションの大切さを実感しました。今後もこのような機会があれば積極的に参加して3年目以降の独り立ちした状態で適切な対応を行えるようにしていきたいと強く感じました。この研修を開催するにあたって関わっていただいた関係者の皆様に深く御礼申し上げます。

◆参加研修医の感想「優先順位の大切さに気づいた」

現場でスムーズに動けない理由が分からなかったのですが、今回の検討会で、処置や検査の“優先順位”を決めることに時間がかかっていたと気づけました。シミュレーターを用いた実践を通して、急変対応の流れを学べたのはとても大きな収穫です。今回は心室細動の症例でしたが、他の急変時の対応についても同じような機会があれば、積極的に参加してみたいです。今回のような機会をセッティングして下さった先生、発表いただいた先生、本当にありがとうございました。

◆ 企画・進行担当の上級医より

◆ 企画・進行担当の上級医より

今回の企画は、研修医からの「急変対応を学びたい」という声がきっかけでした。研修医A先生による発表では、実際の症例を通じて、“なぜそう対応したのか”を一緒に考える良い機会になりました。スライドを用いた分かりやすい発表に、参加者からも多くの質問が寄せられ、活発な議論が行われました。私自身も勉強している立場であり、教えることで再度勉強できる機会ができて充実した時間でした。後半のシミュレーションでは、除細動が必要な心停止とそうでないケースに分けて対応を練習しました。正直、自分自身も研修医の時は急変対応が苦手でした。でも、何度も実践することで成長できます。研修医の皆さんと一緒に学べたことが、とても嬉しかったです。

今後も、総合臨床研修センターでは救急科とタイアップして、こうした救急症例をテーマにした検討会を継続的に開催する予定です。一緒に学び、成長していける機会を楽しみにしています!

🔗 次回の開催案内も随時更新予定!お見逃しなく!