当科では肝細胞癌や転移性肝癌に対して、年間50例前後の肝切除を行っております(図2)。他の病院で手術できない症例でも詳細な画像を用いた緻密なシミュレーション(図3)や、化学療法、術前門脈塞栓、多段階肝切除などのオプションを活用して積極的に手術していますので是非ご相談ください。

図2 肝切除術の症例数

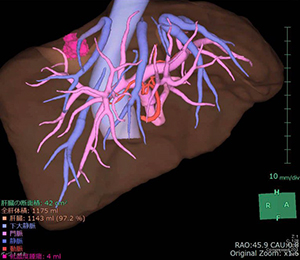

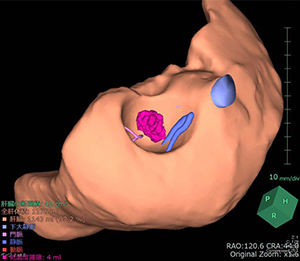

図3 術前CTを使用した三次元シミュレーション

- ピンク色の腫瘍が三次元肝臓モデルの中に描出されています。

- 腫瘍から切除距離を確保して、部分切除術を行った際の予想完成図です。

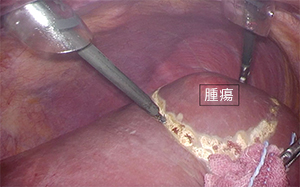

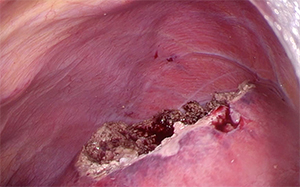

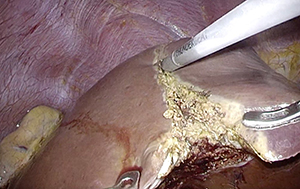

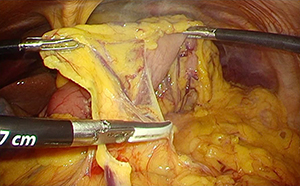

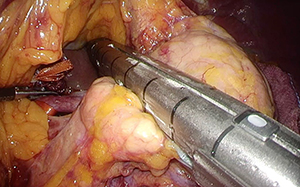

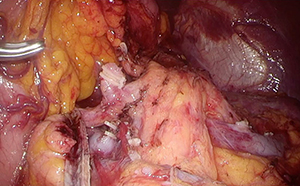

また腹腔鏡下肝切除も行っており(図4)、難度の高い腹腔鏡下系統的肝切除も施行しています(図5)。

図4 腹腔鏡下肝部分切除術

- 腫瘍から距離を確保して、切離予定線を決めています。

- 切除後の風景です。

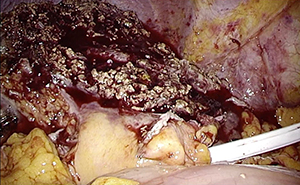

図5 腹腔鏡下肝左葉切除術

- 高難度腹腔鏡下肝切除術である肝左葉切除術を行っています。

- 肝臓の左側を切除した状態です。

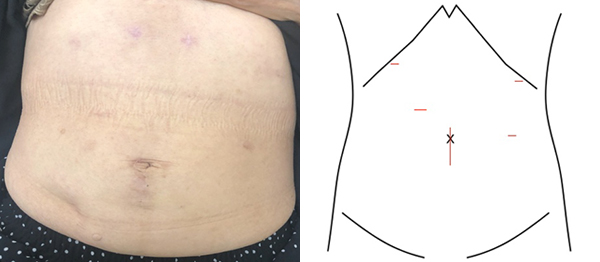

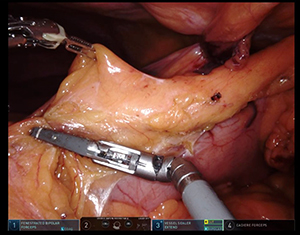

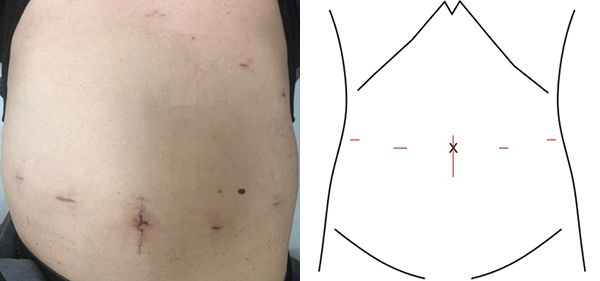

開腹手術とするか(図5)、腹腔鏡手術とするかは(図6)、安全性、根治性を術前カンファレンスで慎重に検討して決定しております。

図6 開腹肝切除術の創部

- 逆L字切開という開腹方法です。

図7 腹腔鏡下肝切除術の創部

- 5-6個のキズで手術をします。

肝細胞癌

肝切除術を行う疾患で多いのが、肝細胞癌です。肝細胞癌は、従来のようにB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスを原因として発生するものに加えて、最近ではアルコール性肝障害や、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)を原因として発生する肝細胞癌が増えています。

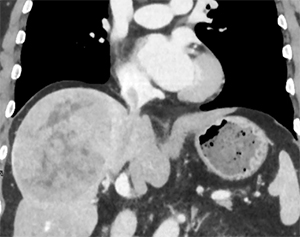

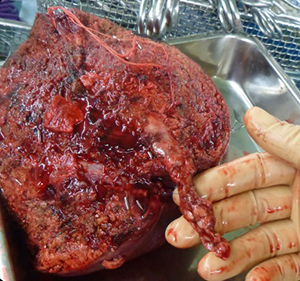

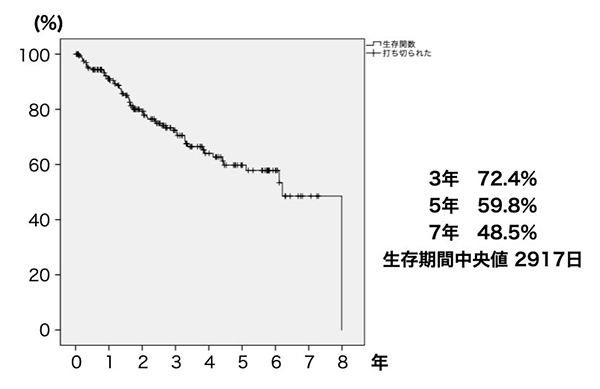

愛媛県は全国と比較しても、肝細胞癌の患者さんの数が多く、死亡率が高い県でありますが、積極的に肝切除術を含めた局所治療を行うことで治療成績の改善を目指しています。当院では、内科との連携を密にし、外科で手術を、内科で焼灼療法を担当しています。当科においては,肝臓周囲の門脈や下大静脈などの大血管に拡がった進行癌であっても、肝移植技術の裏付けとその応用により,手術による根治的拡大手術を積極的に進めています(図8)。2010年から2020年までの肝細胞癌に対する肝切除術後の5年生存率は59.8%と全国成績(5年生存率54%)と同等です(図9)。

図8 心臓付近の下大静脈まで進行した肝細胞癌のCT画像

- 手で支えているのが、摘出した腫瘍栓です。

図9 肝細胞癌切除術後の生存率

- 切除後の生存率を表しているグラフです。

当科では年間30–40例程度の膵切除を行っております(図10)。膵切除術を要する疾患には、膵癌や遠位胆管癌、前癌病変となる膵嚢胞性腫瘍や膵神経内分泌腫瘍などがあります。膵臓に関しても、症例に応じて低侵襲で早期の回復が可能な腹腔鏡手術を行っております(図11)。また膵臓手術では、2021年からは保険適応でロボット支援下手術も行っております(図12)。

図10 膵切除術の症例数

図11 腹腔鏡下膵体尾部切除術

- 腹腔鏡下膵体尾部切除術の創です。上のピンク色のキズはそのあとの心臓手術のキズですので、膵臓手術のキズはほとんどわからなくなっています。

- 細長い鉗子を用いて、操作しています。

- 膵臓を自動縫合器で切離しているところです。

- 切除後の風景です。残った膵臓の断端や、リンパ節を剥がした血管が見えています。

図12 ロボット支援下膵切除術

- ペイシェントカートという、実際に患部を操作するロボットです。

- 術野の外で、ペイシェントカートを操作しているところです。

- ロボット支援下手術は、腹腔鏡手術と異なり、鉗子が自在に屈曲・回転するため、より自由な操作が可能です。

- ロボット手術後の創です。

膵癌

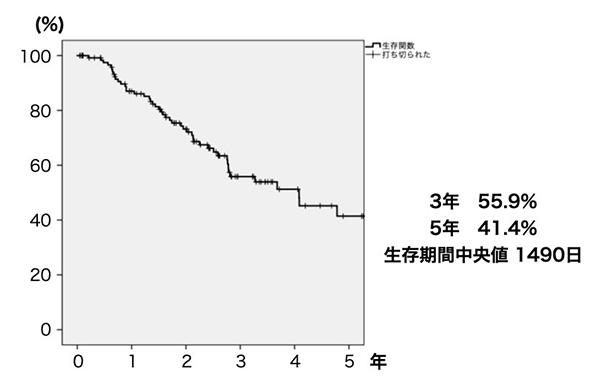

膵癌は未だに根治が難しく難治癌のひとつに挙げられます。膵癌は手術が唯一の根治治療法とされておりますが、手術単独では、根治は難しいと考えられております。これまでの臨床試験から、切除可能な患者さんであっても手術の前に化学療法を行うことが有用と報告されており、2019年から当科でも術前化学療法を行っております。また、進行癌の患者さんにおいても、術前後の化学(放射線)療法に加えて、血管合併切除を行うことで、積極的に根治を行うように努めております(図13)。また患者さんが化学療法を完遂するための体力温存を目的とした腹腔鏡手術やロボット支援下手術などの低侵襲手術も行っております。化学療法も近年急速に進歩しており、癌が再発した患者さんや、切除ができなかった患者さんにおいても余命が延長しております。2010年から2020年において、当科で膵癌に対して手術を施行した患者さんの5年生存率は41.4%となっております(図14)。

図13 進行膵頭部癌に対する膵頭十二指腸切除術および門脈合併切除再建術

図14 膵癌切除術後の生存率

- 切除後の生存率を表しているグラフです。

胆道悪性疾患には胆管癌や胆嚢癌があります。胆管癌や胆嚢癌は、進行度によって患者さんごとに手術の方法がさまざまであるため、消化器内科と緊密に連携して、黄疸を改善させるための胆道ドレナージを含めた術前準備を行う必要があります。

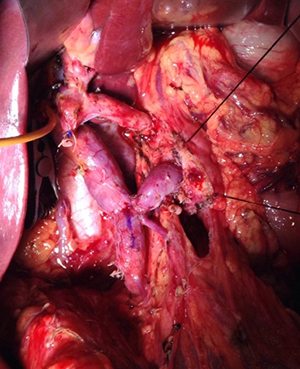

一般的に胆道悪性疾患に対する手術は、胆管が肝臓の中から十二指腸までにおよぶため、肝切除から膵頭十二指腸切除まで様々ですがどれも高難度手術となります。また肝動脈や門脈の切除・再建も要することが多く(図15)、全国的にも術後の合併症や死亡率が高いといわれています。しかし、当科では、2014年以降の肝切除を伴う肝門部胆管に対する手術の周術期死亡率が3.8%と比較的良好です(日本肝胆膵外科学会からの報告4.6%)。

図15 肝門部領域胆管癌に対して、肝左葉切除術・肝動脈および門脈合併切除再建術を施行したところです。

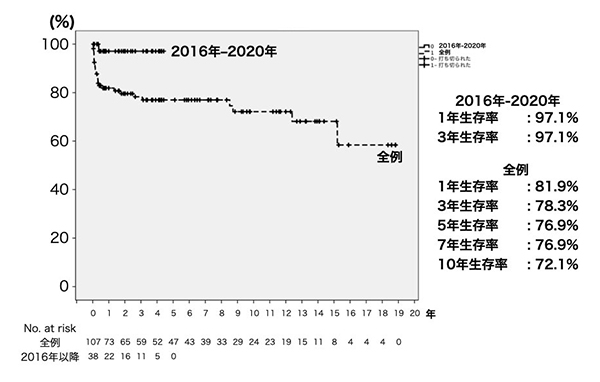

当科では,年間5–10例の肝移植手術を行っています(図16)。2001年から生体肝移植手術として、身内の健康な方から肝臓の提供を受ける生体肝移植手術に加え、2014年からは、四国で唯一、脳死肝移植手術を施行できる施設認定を受けました。肝移植手術では、肝臓全体を取り替えるため、肝細胞癌などであれば、これをすべて除去し、発癌の背景である肝硬変も同時に治療できる大きな利点があります。肝移植手術では、外科だけでなく院内各部署の多くの専門家が、力を合わせチーム医療として実績を積み重ね、これまで全国レベルと遜色ない治療成績を残してきており、その成績は経年的に改善しています(図17)。

図16 肝移植術症例数

図17 肝移植術後の生存率

- 移植後の生存率を表しているグラフです。