スタッフ一覧

- 白石 敦(部門長)

- 加藤英政(副部門長)

- 藤澤康弘(副部門長)

- ヒトiPS細胞を自分の研究内容に活用できるか分からない

- すでに他施設よりヒトiPS細胞を入手したが、研究が始められない

- ヒトiPS細胞を用いた研究を提案したいが、扱った経験がない

- すでに研究を開始したが、目的の細胞に一向に分化しない

このようにお考えの皆様、是非、ご連絡お待ちしております!

当部門では、基礎から臨床への研究橋渡し活動の一環として、主にヒトiPS細胞を用いた研究に関する支援を行っております。

ヒトiPS細胞は、そのもたらしうるインパクトに関しては誰も異論の無いところではありますが、実際に研究の現場で用いるのは誰であっても非常に苦労します。その原因の一端は、この技術の「未完成度」に起因すると考えています。このような中、当部門・副部門長の加藤(機能組織学)を中心に、「愛媛発」の改良型ヒトiPS細胞を発信しております(WO2014069479)。

iPS細胞を確立するためには、元となる体細胞(当部門では皮膚線維芽細胞を使用)の「細胞記憶」を消去する必要があります。この細胞記憶の一種にゲノムDNAのメチル化があります。我々は、DNAの脱メチル化活性を有するTET1を従来の山中因子と共に細胞に導入し、新型のヒトiPS細胞、T-iPS細胞の開発に成功しました。

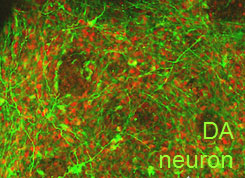

この細胞を用い、パーキンソン病対策として再生医療が実際に導入されようとしている中脳ドパミン作動性神経細胞を分化誘導したところ、それまで上限であった30%から実ににその分化誘導効率を向上させうることが示されました(下図;赤:NURR1、緑:Tyrosine hydroxylase)。

これまでのヒトiPS細胞に見られた問題点を回避し、共に愛媛発で最先端のサイエンスを発信しましょう!