スタッフ一覧

- 髙田康徳(部門長)

- 塩川大介(副部門長・専任)

- 木村映善(副部門長)

- 武森信曉

- 岩﨑智之

- 髙田春樹(専任)

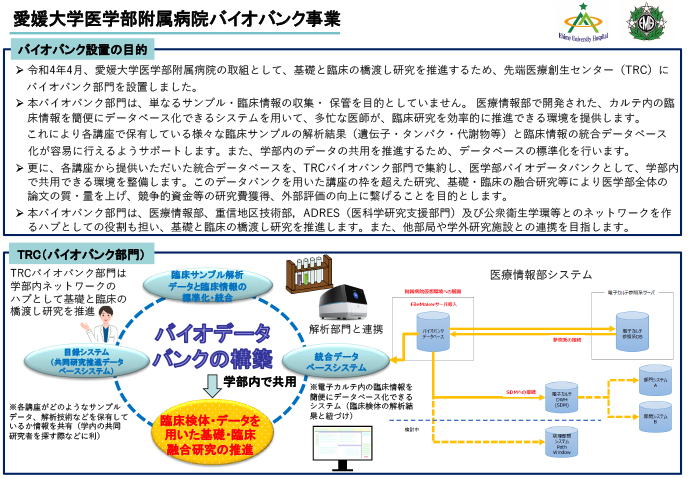

愛媛大学医学部附属病院バイオバンクは、サンプル・データの収集・保管のみならず、オミックス解析など様々な臨床サンプル解析データと、カルテからの臨床情報を統合したバイオデータバンクを構築します。このバイオデータバンクを学内で共用できる環境を整備し、講座の枠を超えた研究への利用、基礎・臨床の融合により医学部全体の論文の質・量を上げ、競争的資金の獲得、外部評価の向上等に繋げることを目的とします。

Step I: 各講座の臨床研究の効率化と学部内共同研究の活性化

1) 学内共同研究推進データベース(研究目録データベース)

各講座の研究内容、特徴的な技術、機器、保存サンプル(対象疾患名、数、内容、細胞や組織)、臨床データーベースの項目(オミックス解析など解析内容の詳細)、ヒトに加えマウス・細胞を用いた研究内容を共同研究推進データベース(研究目録データベース)に登録し、学部内の共同研究の活性化、効率化を図ります。

2) 学内統合データベースシステム

臨床研究に必須な臨床情報データベースの簡便かつ効率的な作成のために、電子カルテ端末からアクセスできる学部内共通の「基本臨床情報データベース作成ツール」を提供します。このツールでは、IDと採血日の入力だけで、指定採血日に最も近い様々な基本臨床データを電子カルテから自動的に収集することが可能であり、臨床研究のデータベース作成や統計解析などに活用できます。また、あらかじめ各講座で電子カルテ内に標準規格に準拠したテンプレートを作成して記述するようにすれば、例えば、指定採血日に最も近いテンプレート内の情報を自動的に収集し、御自身のニーズにあわせたデータセットを構築することも可能です。これにより、各講座で保有している様々な臨床サンプルの解析結果(遺伝子・タンパク・代謝物等)と臨床情報の紐づけ、「統合データベース」化も容易に行えます。このシステムにより、臨床研究や、公的なデータベースへの登録を効率的に推進できる環境をサポートします。

3) 健常ボランティアサンプル・データの利用

研究同意をいただいた健常ボランティアから得た健診時の残血清を保管するとともに、健診情報をデータベースに登録します。これにより、症例(case)と性・年齢等をマッチした健常対照(control)を、健診データベースから抽出し、共用保存サンプルを利用することが可能になります。

Step II: サンプル収集条件、外注解析先などの標準化による医学部内でのサンプル・データの互換性確立

学部内の共同研究の活性化、効率化、費用削減を目的に、サンプル解析データ、臨床情報データの標準化だけでなく、サンプル収集の際の採取条件、外注検査や外注解析などを可能な限り標準化することを通して、幅広く他の講座のサンプル及びデータとの互換性を確立できるようシステムを構築します。

Step III: バイオデータバンク(サンプル解析結果、及び臨床データの統合データベース)の学部内共同利用の推進

各講座から提供いただいたサンプル解析結果と臨床情報の「統合データベース」を、TRCバイオバンク部門で集約し、「バイオデータバンク」として、学部内で共用できる環境を整備します。このバイオデータバンクの共用により、講座単独よりも質の高い研究の実現、研究(準備)時間・費用の削減を図ります。これらより、医学部全体の論文の質・量を上げ、競争的資金の獲得、外部評価の向上に繋げます。