(医局)089-960-5331

(外来)089-964-5111

呼吸器外科について

当科では、肺や縦隔、胸壁など呼吸器に関連した病気に対する手術を行っています。

扱っている症状

肺がん検診で異常を指摘された場合の精密検査、血痰、咳嗽、胸痛、呼吸困難などを扱っております。

当診療科の対象疾患

-

肺腫瘍

(原発性肺癌、転移性肺腫瘍、良性肺腫瘍、気管腫瘍など)

-

縦隔腫瘍

(胸腺嚢胞、胸腺腫、胸腺癌など)

-

胸膜・胸壁腫瘍

(悪性胸膜中皮腫など)

-

炎症性肺疾患

(真菌症、非結核性抗酸菌症、肺膿瘍など)

-

気胸、嚢胞性肺疾患

診療実績

呼吸器外科の取り組み

当診療科の取り組みについてご紹介します。

-

Ⅰ

-

Ⅱ

-

Ⅲ

-

Ⅳ

-

Ⅴ

-

Ⅵ

-

Ⅶ

-

Ⅷ

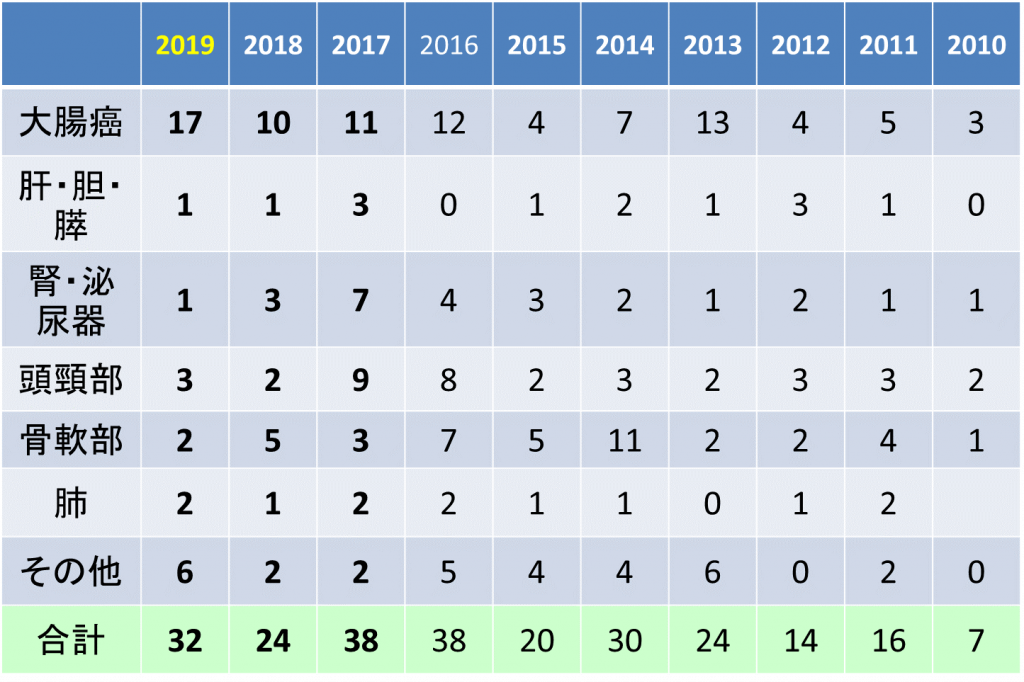

愛媛大学呼吸器外科の診療実績

われわれ呼吸器外科という科は、胸部にあって肺・気管・気管支・縦隔・胸壁・横隔膜など、心臓や食道以外の、呼吸器にかかわる疾患の手術治療を担う科です。

呼吸器外科で扱う主な疾患には以下のようなものがあります。

1.肺腫瘍性疾患

肺がん、転移性肺腫瘍、肺良性腫瘍 など

2.縦隔の疾患

縦隔腫瘍、重症筋無力症 など

3.胸壁・胸膜の疾患

胸膜中皮腫、胸壁腫瘍 など

4.気腫性肺疾患

気胸、肺のう胞、肺気腫 など

5.炎症性疾患

膿胸、肺化膿症、先天性肺疾患、肺動静脈瘻 など

6.胸部外傷

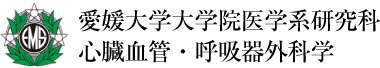

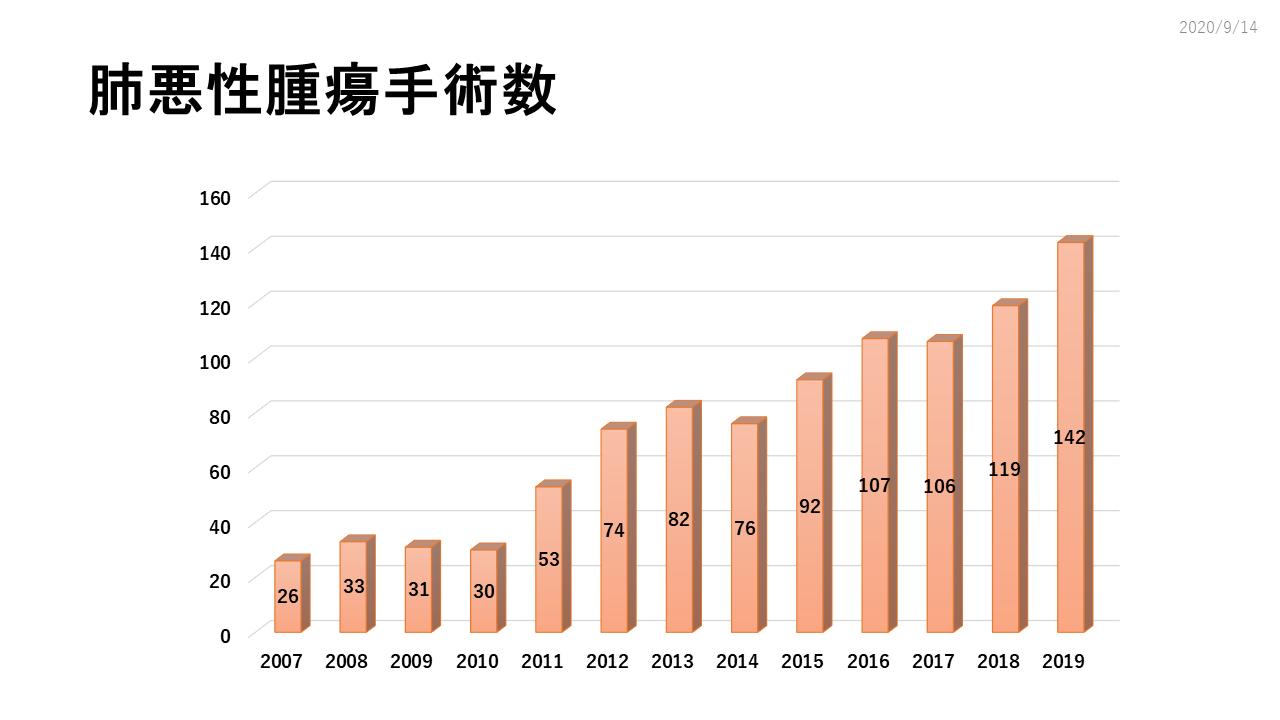

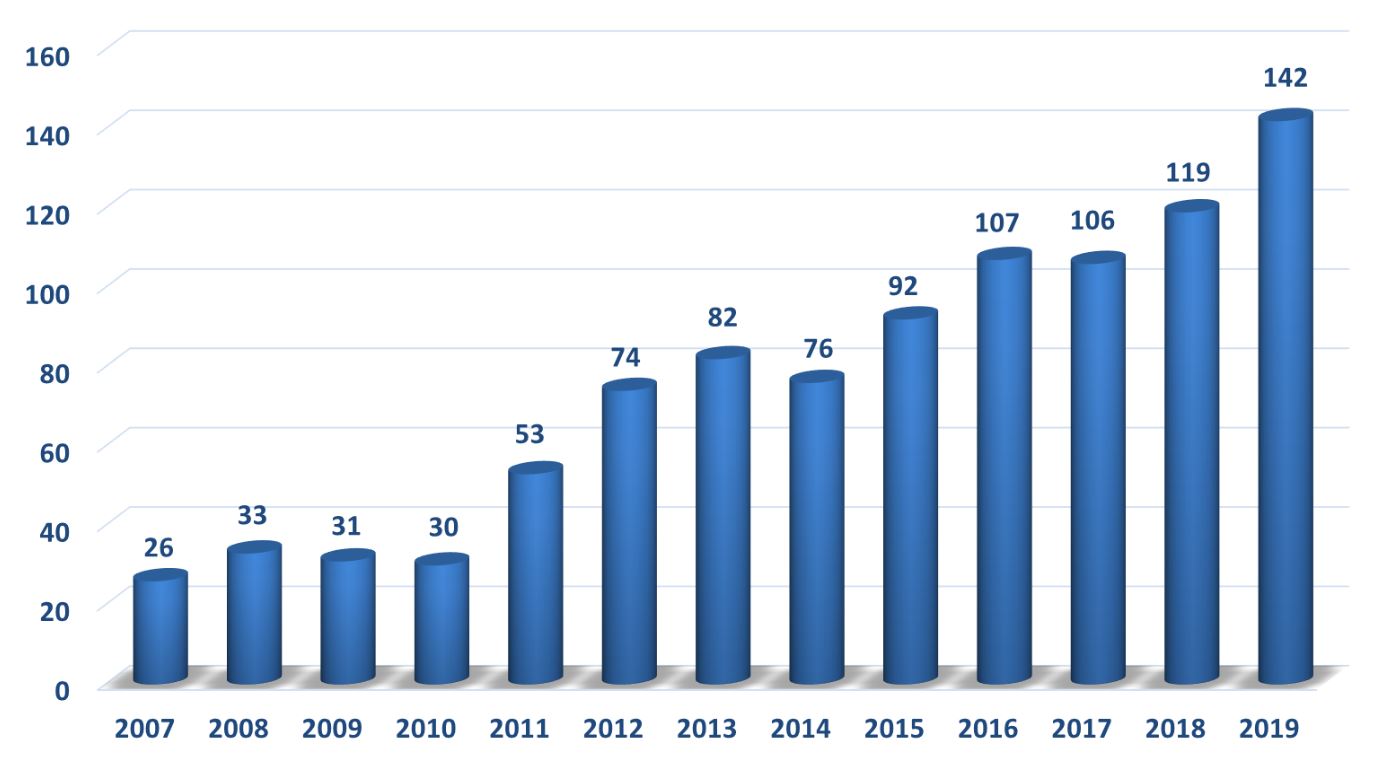

当院における呼吸器外科手術数の推移

当院における肺がんをはじめとする呼吸器疾患に対する手術は年を追うごとに手術数は増加してきています。

2020年も11月11日現在247例の手術を行っています。

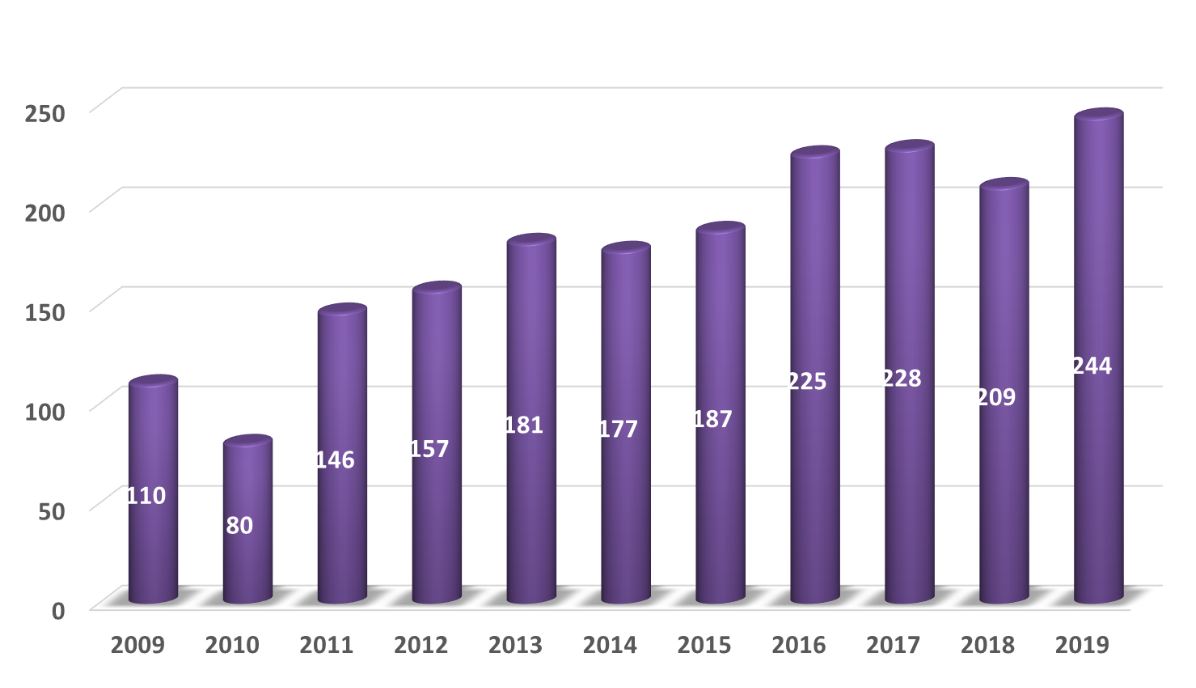

当院における疾患別手術数の推移

当院における肺がん手術数の推移

* 2019年は、142件の肺癌手術のうちの134件(94.4%)は胸腔鏡下手術(ロボット補助胸腔鏡下手術、単孔式胸腔鏡下手術を含む)で行いました。

より優しくより治る治療を目指して

1.より治る手術を目指す

肺がんをはじめとする呼吸器外科手術の世界において、今必要とされていることが二つあります。

一つは、「手術をすることによって少しでも治る人を増やす」ことで、これは「根治性を高める」といいます。

もう一つは、「手術による患者さんの負担を少しでも減らす」ことで、こちらは「侵襲を減らす」といいます。

まず、「根治性を高める」ためには、どういった方法があるのでしょうか?

3つの方法が考えられます。

(1)「いかに確実に必要十分な手術ができるか」

これが最も重要であることは間違いありません。手術はいくらたくさん経験しようが、いくら早かろうが、いかに傷が小さかろうが、「良い手術」ができていなければ当然不十分です。これは単に技術的に手術が上手、下手というだけではなく、手術の適応や、どんな手術がふさわしいかの判断や、術中・術後の管理なども含まれます。

現在私たちは、多くの術前・術後のカンファレンスによる「話し合い」により、それぞれの患者様に最もよいと考えられる方法を見つけ出し、手術の技術の関しては、全症例の完全な指導体制と国内のみならず海外でも様々な技術を習得してどこにも負けない最高の手術ができる、と自負しております。

(2)「拡大手術」

肺がんをはじめとする悪性腫瘍の手術では、まず最も重要なのは、「体内に存在する腫瘍をすべて取りきる」ということにつきます。それを達成するために最もわかりやすい方法は、「切除する範囲をできるだけ大きくする」ことです。現在の医療では、手術で腫瘍を取り残してしまうと、そこから必ず再発すると考えられています。従って「少しでも腫瘍を取り残さない手術」が重要です。そこで、「拡大手術」の考え方が出てくるわけです。しかしながら拡大手術には二つの問題があり、一つは、どこの臓器であっても、大きくとればとるほど患者さんの負担を大きくしたり、必要な機能の温存が不十分になったりします。そこのバランスの判断が非常に重要になってきます。もう一つが、拡大手術は非常に難しい、高度な技術を要する手術だということです。

今までに当科は、悪性胸膜中皮腫に対する胸膜肺全摘術や胸膜切除/肺剥皮術、気管分岐部切除再建術、気管腫瘍切除再建術、気管支・肺動脈切除再建を伴う肺切除術、胸壁合併切除再建を伴う肺切除術、動脈あるいは静脈合併切除再建を伴う手術など、高難度といわれる拡大手術を積極的に行っており、良好な成績を得ております。

(3)「集学的治療」

大きくとることには当然限界があります。この限界を少しでも広げるために行うのが「集学的治療」です。つまり、「手術」だけでは治せない症例もたくさんあります。そこで「手術」以外の方法の助けを借りてがんを克服しようという方法です。例えば肺がんの治療法としては現在のところ以下の4つの方法が知られています(科学的根拠が証明されている治療法)。

①手術

②放射線療法

③化学療法(抗がん剤、分子標的薬(チロシンキナーゼ阻害剤)を含む)

④免疫療法(免疫チェックポイント阻害剤)

これらの方法を組み合わせて治療を行うのが「集学的治療」と呼ばれる治療法です。これらを「手術」と組み合わせる方法が最近多数行われるようになってきています。この組み合わせ方は、組み合わせる内容や順番の違いによっていくつかに分けられます。

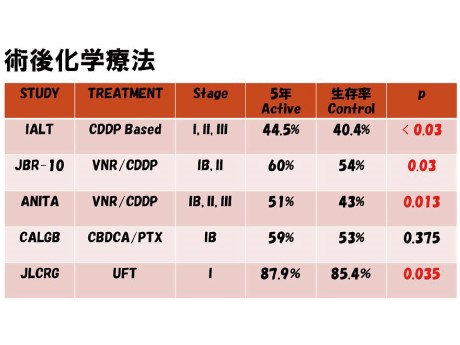

1.術後補助化学療法(Adjuvant chemotherapy)

まず手術を行い、切除された組織の病理検査の結果ある程度進行した癌であった場合(肺がんであれば病期IB期より進行していた場合)、化学療法を追加で行った方が5年後の生存率が良くなることが知られています。

2.術前導入化学療法(Neoadjuvant chemotherapy)・術前導入化学放射線療法(Neoadjuvant chemoradiotherapy)

臨床的に進行がんであることがわかっている、あるいは強く疑われる場合、いきなり手術を行うのではなく、まず化学療法あるいは化学療法+放射線療法を行い、腫瘍を小さくしておいた後に手術を行う方法です。術後補助化学療法と比べると科学的根拠に乏しいですが、化学療法や放射線療法を行っていなければとれなかった症例や、腫瘍が残りそうな症例で力を発揮する方法です。導入療法+手術の後さらに化学療法などを追加する場合もあります。

3.サルベージ手術(Salvage Surgery)・コンバージョン手術(Conversion Surgery)

サルベージ手術とは、がんに対して行った放射線療法あるいは化学療法などのあとに、病巣が消失しなかったり、消失したものの再び出てきたりした場合に、完全切除を目的として行う外科治療のことです。一方、コンバージョン手術とは、たとえば化学療法を行っていたけれど途中から外科的切除へ治療方法を変更するような場合と考えられます。

私たちは、術後補助化学療法、術前導入化学療法・術前導入化学放射線療法、サルベージ手術・コンバージョン手術など集学的治療にも積極的に取り組んでいます。

2.体に優しい手術を目指す

患者さんに対する負担を少なくするためには、大きく2つの方法が考えられます。

(1)「縮小手術」

切り取る臓器の大きさを小さくすることにより、臓器が小さくなることの弊害を減らす方法です。しかしながら特に肺癌など悪性腫瘍の治療で最も重要なことは、「治る」ということです。いくら術後が楽であっても「治らない」のでは意味がありません。通常の考え方ですと、「大きくとればとるほどよく治る」はずです。したがって「どういうがんが小さくとってもよいがんなのか?」また「小さくとる範囲をどれくらいの大きさにすると治るのか?」という2点が非常に重要になってきます。

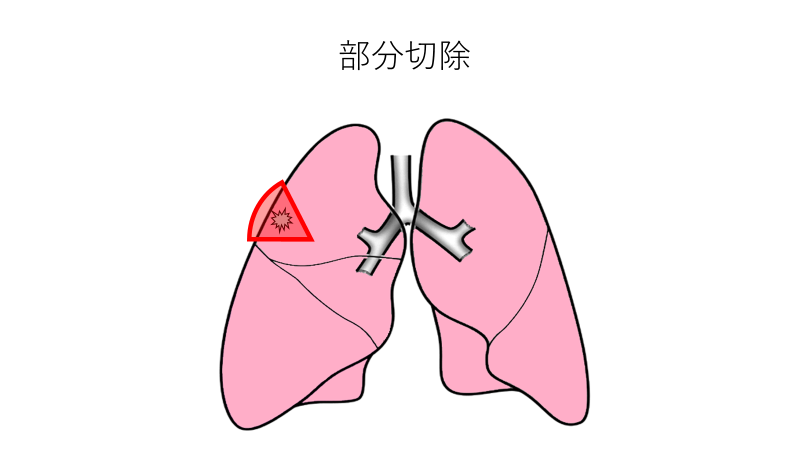

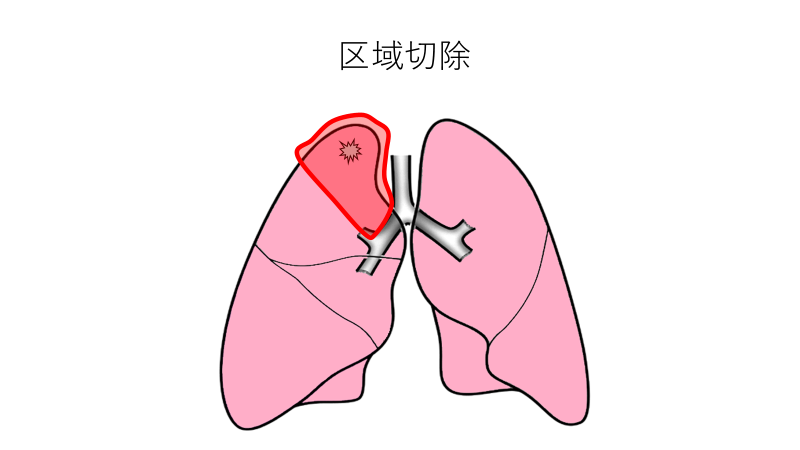

また「縮小手術」には2種類あることが知られています。「区域切除」と「部分切除」です。

①部分切除

がん病巣にその周囲の正常な肺を少しつけて切除します。現在では「自動縫合器」という道具を使用して、比較的短時間に、簡単に、最も安全に手術することが可能です。しかしながら往々にして切除する範囲が小さくなりがちになることがあります。

②区域切除

がんの存在している「区域」を解剖学的に決められた範囲として切り取ります。難易度は「部分切除」に比べてずっと上がります。場合によっては肺葉切除より難しいこともあります。なぜなら肺の区域は、肺葉のように袋として独立しておらず、切除する区域に入る血管(肺動脈)と出てくる血管(肺静脈)と、空気の通るパイプ(気管支)を的確に見極めて、それらのみを正確に処理して、袋として分かれていない区域間を見極めて切離しなければなりません。

われわれは、2019年までの10年間に、区域切除58例、部分切除術168例と多数行っており、特に近年はどちらもほとんどの症例を胸腔鏡下に行い、さらに患者様への負担を軽減しています(単孔式胸腔鏡下肺区域切除も行っております)。

(2)「胸腔鏡下手術」

体に優しいもう一つの方法が、「胸腔鏡下手術」です。これは手術創を小さくしたり、数を少なくすることによって皮膚、筋肉、神経などの損傷を少なくして「体に優しく」手術を行うことが可能になる、ということです。後述しますが、私たちは、3つの孔で手術を行う通常の「胸腔鏡下手術」に加え、さらに低侵襲を目指して、「ロボット補助胸腔鏡下手術」や、1つの孔のみで手術を行う「単孔式胸腔鏡下手術」を積極的に取り入れており、2019年では、142件の肺癌手術のうちの134件(94.4%)は胸腔鏡下手術(ロボット補助胸腔鏡下手術、単孔式胸腔鏡下手術を含む)で行っています。

肺がん診療

1.肺がん(原発性肺癌)について

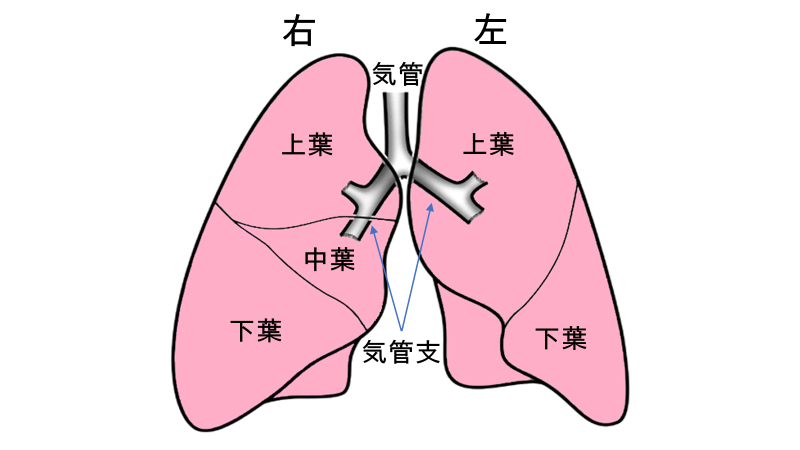

肺は呼吸の中心的な役割を担う臓器で、心臓の左右にそれぞれ存在し、右は上葉、中葉、下葉の3つ、左は上葉、下葉の2つに分かれています。口や鼻から、空気の通り道である気管・気管支を通じて、肺胞で血液中に酸素を取り込み、血液中の二酸化炭素を吐き出す役割があります。

肺がんとは、肺胞や気管支の細胞が、何らかの原因でがん細胞に変化して生じます。がん細胞は正常の細胞より増殖が早く、ある程度大きくなると、周囲の臓器を壊しながらしみこむように入り込んで(浸潤)大きくなっていきます。また、がん細胞は一か所にとどまることなく、血液やリンパ液の流れに乗って離れたところに飛んで広がったり(転移)、胸の中で種をまくように散らばって広がったり(播種)します。

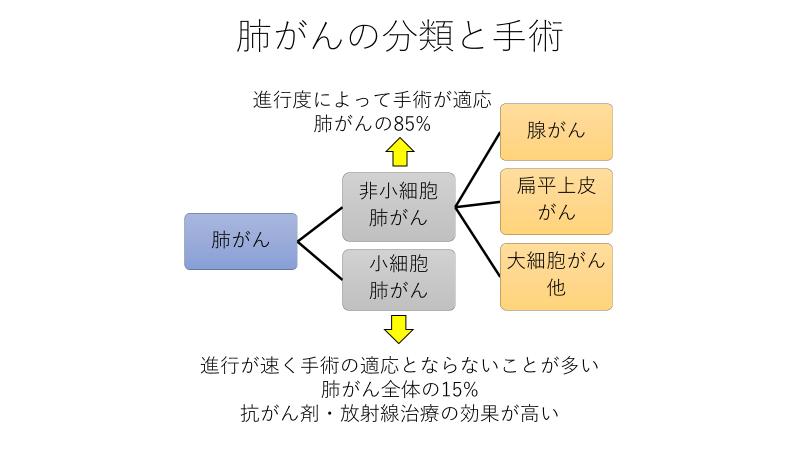

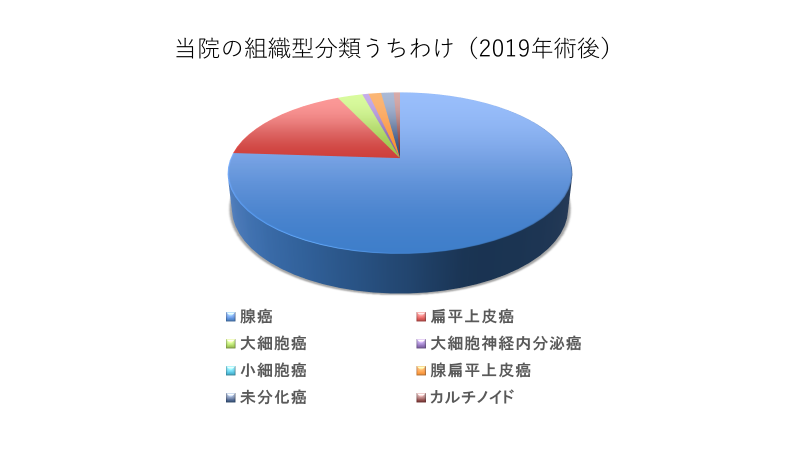

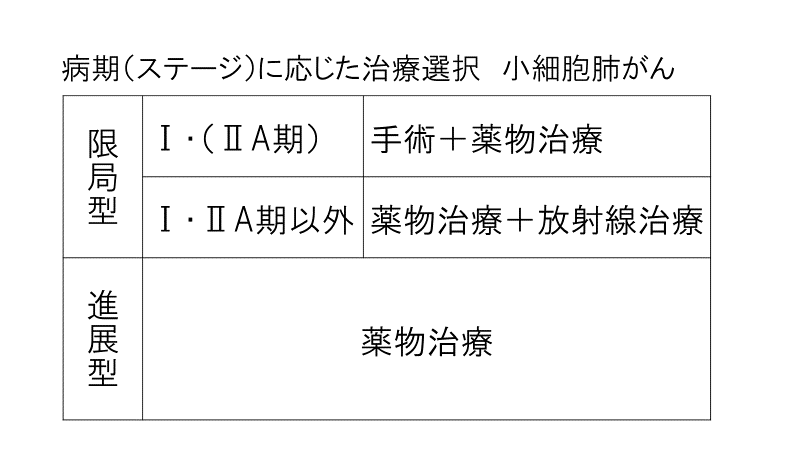

がんかどうかは顕微鏡でみて診断されますが、肺がんは、構成する細胞の集まりが顕微鏡でどのように見えるか(組織型といいます)によって分類されます。まず、非小細胞肺がんと小細胞肺がんに分けられ、非小細胞肺がんはさらに腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなどに分類されます。小細胞肺がんは全肺がんの約15%を占め、増殖の速度が非常に速く、リンパ節・脳・骨・肝臓・副腎などに転移しやすい悪性度の高いがんといえます。反面、非小細胞肺がんと比べて、抗がん剤や放射線治療が比較的効きやすいタイプのがんといわれています。腺がんは、我が国で最も発生頻度が高い肺がんとして知られており、当院で手術を受けられた方のうちでも最も割合が多いのがこのタイプです。次に多いのは扁平上皮がんで、肺門型あるいは中心型と呼ばれる肺の中心部付近に発生するタイプのものが多く見られます。

(1)症状

肺がんは症状が比較的出現しにくいため、無症状で、検診で発見される場合や、他の病気に伴う検査で偶然見つかる場合が多くなっています。症状としてはがんが生じる場所によって咳や痰、痰に血が混じる、発熱、息切れ、声のかすれ、顔のむくみ、などがみられることがあります。また、症状がないうちに進行することもあり、転移した部位の症状、例えば脳転移による頭痛、骨転移による骨の痛みなどをきっかけとして肺がんが見つかることもあります。他のがんと同様に疲れやすさや食欲不振、体重減少などが見られることもあります。

(2)検査

肺がんが疑われる場合には、まず胸のレントゲン検査やコンピューター断層撮影(CT)を行うのが一般的です。CT検査ではレントゲン検査では見つからないような早期の段階で病変を指摘することが可能で、腫瘍の正確な位置や大きさ、性状、周囲の臓器への広がりなどが調べられます。しかし、レントゲンやCTでは「腫瘍があるらしい」ということは分かっても、肺がんの診断を確定することはできません。

ここからの肺がんの検査には二つの目的があります。一つは肺がんかどうか診断を確定する検査です。もう一つは肺がんの進行度を調べる検査になります。

(3)診断目的の検査

病変の一部を何らかの手段を用いて体外へ取り出し、顕微鏡などで調べる検査のことです。そこで肺がんの細胞がみられた場合に、肺がんの診断が確定します。少量の細胞で判断する「細胞診」か、細胞がいくらか集まって構成される組織から判断する「組織診(生検)」という方法が取られます。

細胞診には、痰を調べる喀痰細胞診や気管支鏡検査時に気管支内を洗った洗浄液を調べる洗浄細胞診、病変を擦ったブラシから細胞を採取する擦過細胞診などがあります。

組織診(生検)には、以下の4つの方法があります。

-

- 気管支鏡下生検

咽頭麻酔(吸入麻酔)と状況に応じて全身麻酔を併用して行います。太さ3~6mmの気管支鏡を鼻または口から挿入し、気管や気管支の中を観察し、組織を採取します(経気管支肺生検)。近年、転移が疑われるリンパ節に対しても気管や気管支から縦隔あるいは肺の入り口(肺門部)のリンパ節を針で刺して、リンパ節にがんが転移しているかどうかを調べることができるようになりました(超音波気管支鏡下針吸引生検:EBUS-TBNA)。

-

- CTガイド下肺針生検

CTで目標を定め、局所麻酔下に針を胸壁より病巣に向けて進め、組織を採取します。この方法を用いると、90%以上の高い確率で診断が可能です。

-

- 縦隔鏡下リンパ節生検

縦隔(縦隔腫瘍の項参照)のリンパ節がはれている場合、それを縦隔鏡という筒状のカメラを用いて採取(生検)します。これは全身麻酔下に行われますが、頚部に約3cmの傷をつけるだけで行うことができます。

-

- 胸腔鏡下肺生検

上記の方法で診断が困難な場合、外科的に細胞や組織を採取します。近年では胸腔鏡下に病変を摘出する方法が広く行われるようになりました。全身麻酔が必要となります。胸壁を1~3か所小さく切開し、胸腔鏡と呼ばれる内視鏡を胸腔内に挿入し、腫瘍や肺、あるいは胸膜の一部を採取します。この方法を用いると、ほぼ100%診断可能です。

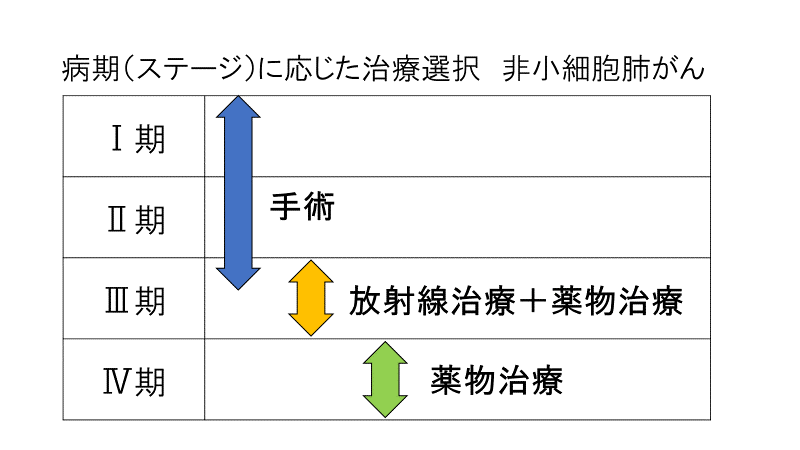

(4)進行度を調べる検査

肺がんの診断でもう一つ重要な点は進行度を診断することです。進行度は病期(ステージ)で表され、早期から進行するにつれて潜伏がん、0期、ⅠA1期、ⅠA2期、ⅠA3期、ⅠB期、ⅡA期、ⅡB期、ⅢA期、ⅢB期、ⅢC期、ⅣA期、ⅣB期に分類されます。小細胞肺がんの場合はさらに上記病期分類に加えて限局型と進展型による分類も使用されます。病期を知ることで、その人の予後(病気がたどるであろう経過)を予測することができ、最適な治療法を検討することができます。

肺がんの病期は①発生したがん自体の大きさや広がり、②リンパ節に転移が生じていないかどうか、③がんが発生した肺以外の臓器(反対の肺や脳、骨、肝臓、副腎など)に転移がないかどうかの3つの項目から決定します。造影剤を点滴しながらのCTや、PET(ペット)-CT、MRIなどを目的に応じて使い分け、転移がないかどうかなどを調べます。

他に、血液検査によって「腫瘍マーカー」と呼ばれるがん細胞によって産生され、血中に放出される物質の検出も行います。主に腺がんでは、癌胎児性抗原(CEA)、扁平上皮がんではサイトケラチン17(CYFRA)や扁平上皮がん関連抗原(SCC)、小細胞がんでは、神経内分泌系細胞のマーカーである神経特異エノラーゼ(NSE)やガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)の検査を行います。ただしこの検査はがんがあっても上昇しないことも多く、がん以外の病気や喫煙などの影響で上昇することもありますので、あくまでも診断の補助に使うと考えたほうがよいでしょう。

(5)治療

肺がんの治療法は主に「手術」、「薬物治療」、「放射線治療」に大別され、病期によってはこれらを組み合わせて行う場合もあります。

(6)手術

手術の基本的な考え方としては、「体の中にあるがん細胞を(肉眼的に)すべて体の外にとりだす」ことを目標に行います。したがって手術の対象となるのは、「とりきれるであろう」と考えられる「局所にとどまっている」肺がんのみで、主に手術の対象となるのは非小細胞肺がんのI期とII期およびIII期の一部の患者さんと小細胞肺がんのI期の患者さんです。

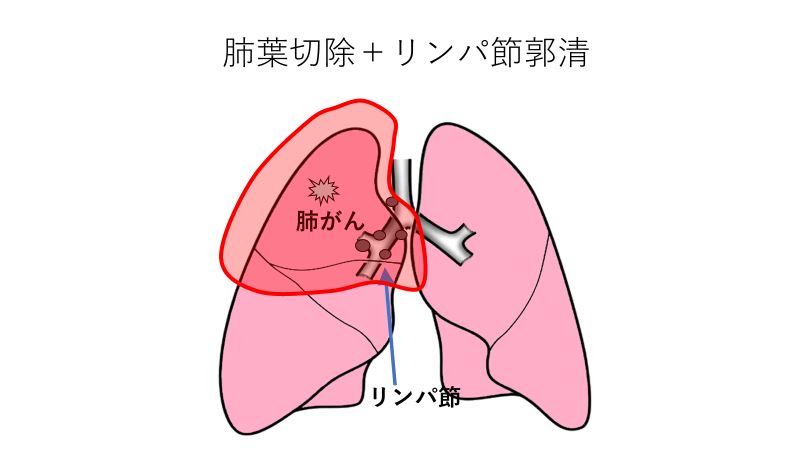

一般的に肺がんに対する手術は、その取る範囲によって、部分切除、肺区域切除(肺は全部で18の区域に分かれています)、肺葉切除、肺全摘と多彩で、肺のみならずリンパ節も取り除きます(リンパ節郭清といいます)。

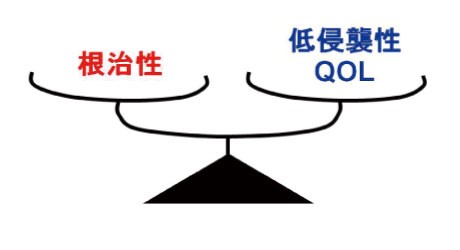

近年手術に関しては二つの方向性が示されていて、その向う先は、①低侵襲(体に優しい)であり、また②根治性の向上(より治る治療)です。これについては後述します。

(7)放射線治療

放射線治療は、電磁波エネルギーの一種である放射線を使って、体内の癌を治す治療です。がん細胞は、正常な細胞に比べると、放射線に対して弱いという特性を利用して、がんの細胞のみ傷つける程度の放射線を当てることによって、正常組織はできるだけ傷つけずに、がんを治そうとするものです。Ⅰ期からⅢ期の非小細胞肺がん患者さんで合併症や年齢などにより手術が困難な場合や、患者さん本人が手術を希望されない場合、根治を目標とした放射線治療を行うことがあります。身体の外から肺内の肺がん病巣や肺の入り口から縦隔にかけてのリンパ節に放射線を照射します。Ⅲ期の非小細胞肺がんや限局型のⅡ期以上の小細胞肺がんで全身状態が良好な患者さんには、放射線治療と細胞障害性抗がん剤を同時に行うことがあります(化学放射線療法)。

また、転移を認めない比較的小さな肺がんに対して、病巣のみに集中的に照射を行う定位放射線照射や、重粒子線(荷電重粒子線)治療なども行われるようになり、がん病巣局所に対しては、非常に高い治療効果を示しています。また放射線治療には、がんを完全に治してしまうことを目標に行われる「根治的照射」以外に、がんの一部に放射線を照射することによって、照射部分の痛みなどの症状を緩和するために行う「姑息的照射」があります。

(8)薬物治療

薬物治療は、薬剤を静脈内に注射あるいは点滴したり、内服したりすることによって、がん細胞を減らすことを目的とした治療法です。現在、薬物治療には様々な選択肢が出てきましたが、細胞障害性抗がん剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が含まれます。この治療法の最も大きな特徴は、血管を介した薬物によって治療を全身に行き渡らせることが可能な点です。肺だけではなく、全身に拡がったがん細胞にも到達し、効果を表すことが期待されます。

そのため、薬物治療が主体となるのは、他の臓器にがんが転移していて手術や放射線治療などの局所療法で制御できない場合です。非小細胞肺がんではIIIB期とIV期、小細胞肺がんではII期以上にあたります。また術後の再発予防効果を期待して、手術前後に補助的に行うこともあります。

(9)肺がん切除例の予後

当院の2010-2019年の肺葉切除した患者さんに限った集計では5年生存率はⅠ期80.1%、Ⅱ期52.4%、Ⅲ期 34.5%となっています。

2.肺がん治療に対するわれわれの考え方

がんをはじめとする悪性腫瘍の治療を考えるとき、われわれが最も重要だと考えているのは、腫瘍に対する根治性と患者様に対する侵襲性のバランスです。つまり下の図1のように、「がんをできるだけ確実に取りきる」という「根治性」という要素と、「体に優しく行う」または「できるだけ体の機能を温存する」という「低侵襲性」が、天秤の上に乗っかっていると考えていただければよいかと思います。

まず根治性をどんどん追及して行くと、「がん」が治る可能性は大きくなってきますが、それにともなって天秤皿に乗った「根治性」がどんどん重くなってゆくことにより、もう片方の皿にのった「低侵襲性」はどんどん上がって行きます。つまり体にとってきつい治療となったり、術後のいろいろな機能が損なわれてしまう可能性があります。またこれは、現在実際に行われている「より大きく強い治療」、例えば手術で言えば「拡大手術」、抗がん剤などの領域で言えば「多剤併用あるいは大量化学療法」、放射線治療では「広い範囲あるいは高い線量の放射線照射」などが威力を発揮するかもしれません。またそれらの治療法を総合して行う「集学的治療」も含まれるでしょう。しかしその結果当然患者様に対する侵襲はどんどん大きくなっていきます。つまり体に対する攻撃を最小限にとどめつつ、最大の治療効果を上げる、という治療法を適切に選択することが重要と考えております。

また逆に患者様に対する侵襲性を少なくするためには、「より小さく弱い治療」を行う必要があります。たとえば手術であれば「縮小手術」や「胸腔鏡下手術」、内科の領域であれば「抗癌剤の単剤治療(抗がん剤を一度に一種類だけ使う)」や「投与法の工夫」、さらにいま脚光を浴びている「分子標的治療」も一種の低侵襲治療といえるかもしれません。また放射線科の領域であれば「照射する範囲を狭くすること」、「あたる線量分布の厳密な予測の元で照射をおこなうこと」などがあげられるでしょう。また重粒子線治療や定位放射線治療といった新しい放射線治療が可能となり、大きな成果をあげています。しかしながらこれらの体に優しい治療法を行うことによって、標準的な治療法にくらべて根治性が劣るという結果になったら、それは大きな問題です。手術を行う、あるいは治療を行う限りは、やはり「治る」ことが必要条件ではないかと思っています。

今まで、「根治性」と「低侵襲性」のバランスを考えて最良の方法を選択する、ということが肺癌治療に非常に重要であるとお話ししてきましたが、もうひとつ、根治性を上げるため(拡大手術や集学的治療など)、あるいは侵襲性を下げるため(縮小手術、胸腔鏡下手術、ラジオは焼灼術など)の手段を、一つでも多く自分のものとして身につけておくことが重要と考えています。

近年医学の進歩などによって、肺がん治療に関しても、より多くの患者様方が積極的な治療を受け、延命を享受できるようになってきました。しかしながらまだまだ十分とはいえず、診断された時点で積極的な治療が不可能と判断されてしまう患者様も多いのではないかと考えられています。われわれ愛媛大学病院呼吸器センターでは、呼吸器外科のみならず呼吸器内科や放射線科も一体となって診療に当たるよう心がけています。その結果そのような患者様の一人にでも一筋の光を当てることができれば幸いと考えて診療にあたっています。

3.肺がんの患者さんを一人でも多く助けるためには?―早期発見

われわれも長きにわたって肺がんの外科治療にあたってきましたが、日常診療において常日頃より考えていることを、皆様にお伝えできればと考えました。簡単に申しますと、標題にもありますように「肺がんの患者さんを一人でも多く助けたい」という気持ちにほかなりません。

近年高齢化社会の到来など様々な理由により、我が国においても死因の第一位は「がん」であります。また「がん」の中でも「肺がん」が死因の第一位となりました(平成21年人口動態統計月報年計(概数)の概況)。このように「がん」あるいは「肺がん」により命を落とす方が多くなりますと、当然その対策が重要となってきます。

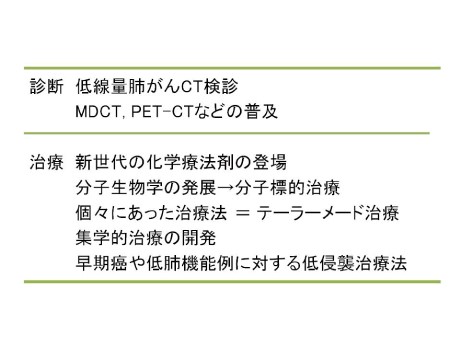

しかしわれわれの先達もいままで黙って指をくわえてみていたわけではありません。下の表にも示しますように、さまざまな進歩がもたらされてきました。

図1 肺がん診療における進歩

その結果わが国における肺がん治療成績は、他の国々と比べても全く遜色がないばかりか、トップレベルにあることは特記すべきことと思います。

また昔と比べても明らかに治療成績は向上してきています。それはなぜでしょうか?今日わが国の肺がんに向き合っている医療人たちの持っている治療レベルが高いからではないか?とも考えられます。われわれ呼吸器外科医の「腕がいい」ことがその理由であるということでしたら、われわれも鼻高々です。しかしながらおそらく最も大きな理由は、「肺がんを早く見つけることができている」ということではないかと思います。

近年、検査技術の向上などから、比較的早期の肺がんが多く見つかるようになってきました。また2007年に発表されました肺癌登録合同委員会による1999年肺癌外科切除例の全国集計に関する報告によりますと、病理病期IA期で83.3%、IB期で66.4%、IIA期で60.1%、IIB期で47.2%の5年生存率が示されております。これが1994年の時には、病理病期IA期で79.2%、IB期で60.1%、IIA期で58.6%、IIB期で42.2%でしたから、やはり肺がんの手術成績も向上しているようです。一般的に非小細胞肺がんの手術適応はI期ないしII期ということになっておりますから、このような比較的早期の段階で発見いたしますと、手術が可能となり、その結果、現在わが国で死因の第一位となっている肺がんであっても、助けることができるのではないかと考えられます。

つまり肺がんの患者さまを一人でも多く救おうと考えたとき、最も効果的な方法は、「可能な限り早期に発見する」ということに尽きると考えられます。

それでは、「可能な限り早期に肺がんを発見する」ためにはどうしたらよいでしょうか?そこにはおそらく多くの答があると思います。世界中の呼吸器内科医が日夜追いかけている分野でもあります。それでは日頃われわれができることとしてはどのようなことがあるでしょうか?成績が向上してきた最近の肺がん手術症例を見ていると、自ずとひとつの答えが浮かび上がって参ります。

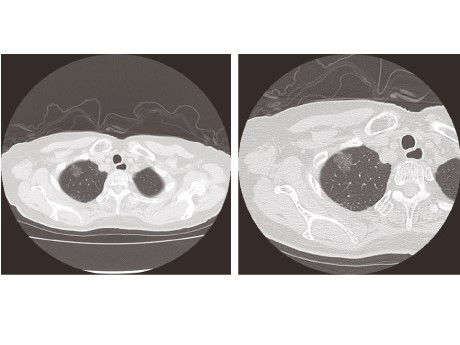

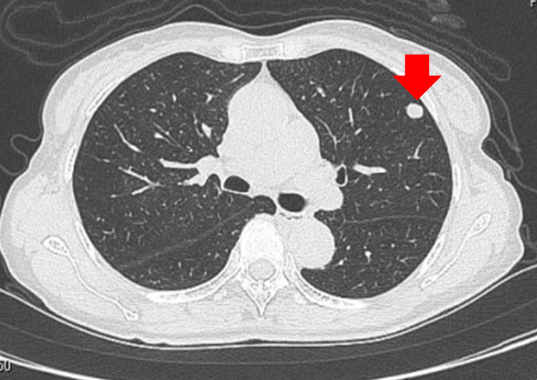

おそらく最も効果的な方法は、「CTを撮影すること」ではないかと考えております。特にCTが普及してから、「CTでしか見つからない肺がん」、つまりレントゲンではなかなか見つからないような「非常に小さな陰影」や「限局性スリガラス様陰影(GGO)(図2)」が多く見つかるようになったために、肺がんの治療成績が飛躍的に向上したのではないかと考えられます。先にも述べましたようにほとんどのGGOは、CTでしか発見することが困難です。つまり「肺がん患者を一人でも多く助けるためには?」に対する最も有用な答えの一つは、「疑わしい患者さんに対してはとにかくCTを撮影しましょう」ということではないかと考えます。幸いなことに現在ではCT撮影は比較的容易で、十分日常診療内の医療行為となっております。

被曝の問題やコストの面において問題も残っていますが、検診異常を指摘された方、またほかの病気で経過観察中の患者さん、また何らかの呼吸器症状を持つ患者さんに対しては、できるだけCT撮影を行い、肺がんをはじめとする胸部疾患を早期の段階で発見できるよう心がけています。

早期に発見し、各患者さんにとって最適と思われる方法で、素早く、しかも確実に治療を行うことによって、肺がんによって亡くなる方を少しでもなくすことができればと信じて、日々診療にあたっております。

図2 右肺上葉に発生した高分化型腺がん(GGO)

4.肺がんに対する体に優しい手術:縮小手術と胸腔鏡下手術

現在世界中の呼吸器外科医が行っている「肺がんに対する標準手術」とは、「肺葉(あるいはそれ以上)切除+肺門部と同側縦隔リンパ節郭清」ということになります。人間の肺は右3つ(上葉・中葉・下葉)、左2つ(上葉・下葉)の合計5つの袋からなっています。そのうちの最低1袋を切除しますから、標準手術後は肺の袋の数は一つ減って5分の4、つまり約80%になります。肺は肝臓などと違って、切除した後に再生することは無いとされていますので、手術前に比べて呼吸の機能は約20%減少し、それが一生続くことになります。もちろん普通の呼吸機能を持つ方でしたら、肺の半分を切除しても日常生活はほぼこなせますので、標準手術を行ったところで日常生活に困るということはまずありません。しかしながら、特に高齢者や呼吸機能の悪い方にとっては、きつい手術ということになるかもしれません。そこで今われわれが行っている体に優しい手術についてお話しさせていただこうと思います。

体に優しい手術の方法には3つあります。一つは切除する肺の量を小さくする方法(縮小手術)、次にリンパ節の郭清範囲を狭める方法、それから胸腔鏡補助下手術です。

① 縮小手術

縮小手術にも2種類あり、最も小さく切除できるのが「肺部分切除」で、これは主に下述の胸腔鏡補助下に、自動縫合器を用いて行われます。また部分切除より切除範囲はやや大きくなりますが、解剖学的特徴に従って肺の区域単位で切除する方法が「区域切除」で、肺癌のリンパ節転移経路を考えると、技術的にも少し難しい方法ではありますが、根治性は上がるのではないかと考えて、積極的に行うようにしています。

② リンパ節郭清範囲の縮小

リンパ節の郭清範囲は「規約」によって、こと細かく規定されています。ただし、肺の上のほうにがんがある場合、特に縦隔下方のリンパ節郭清は不要ではないか、また肺の下のほうにがんがある場合、縦隔情報の郭清は不要ではないかと考えられるようになってきました。つまり不要と思われる部位のリンパ節はあえて郭清せず、侵襲を少なくしようという考え方が出てきています。われわれは症例を選んで(早期症例に限って)、科学的根拠に基づいた郭清範囲の縮小を行うよう心がけています。

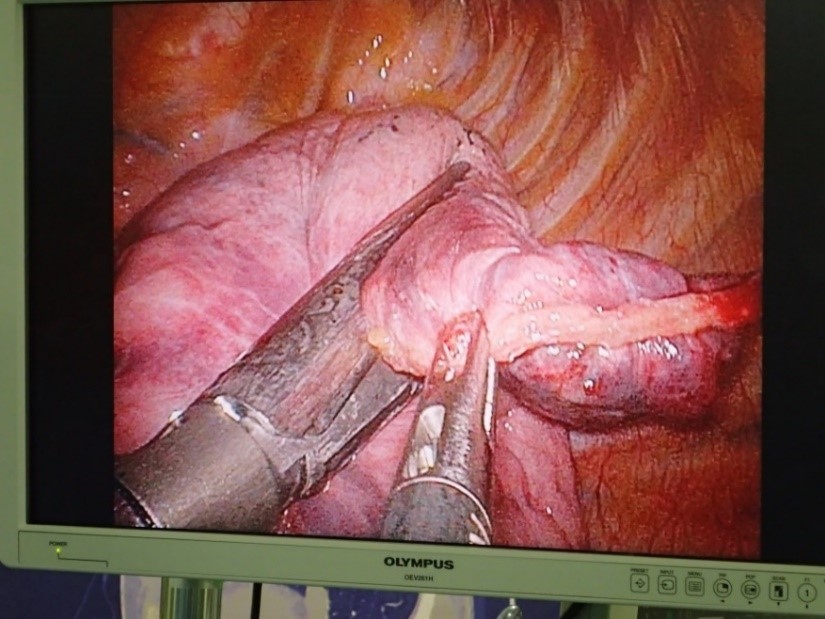

③ 胸腔鏡補助下手術(Video-assisted Thoracic (Thoracoscopic) Surgery (VATS))

以前は肺がんの手術といえば、胸を横切るように、約20cmから30cm切って、場合によっては肋骨を1本切断して手術を行っていました。ここ数年来胸腔鏡というカメラを胸腔内に挿入し、その画像をモニターで見ながら手術を行うVATSと呼ばれる手術が施行可能になってきました。われわれの行っているVATSだと、肺がんの標準手術でも、ほとんどの場合約1~2cmの傷(カメラを挿入します)が1ないし2か所と、約6cmの傷1か所(ここから切除肺を取り出します)で行うことができます。またこの手術であっても肺切除あるいはリンパ節郭清ともに開胸した場合とおおむね変わらない手術が可能です。しかしこの手術は技術的に困難なため、十分な修練を積んだ外科医によって行われるべきであると推奨されています。

われわれは、多くのVATS手術を施行してきておりますので、特に早期の肺癌(主に臨床病期IA期)に対しては、より体に優しいVATSによる手術を行うようにしています。

またVATSには大きく分けて、ハイブリッド胸腔鏡下手術(Hybrid VATS)と完全胸腔鏡下手術(Complete VATS)という二つの方法があります。

その二つの大きな違いは、Hybrid VATSは胸腔鏡で映し出されたモニター画面を見たり、6cmの創から直接覗き込んで見たりしながら手術を行うのに対して、Complete VATSは、すべて胸腔鏡で映し出されたモニター画面を見て手術を行うという違いがあります。そのため創は3cm程度ですみ、術後の疼痛や機能回復もさらに良好になると思われます。昨年よりわれわれもこの完全鏡視下手術を導入、早期がんの患者さんに適応して良好な術後経過を得ております。

図3 胸腔鏡下手術風景(完全鏡視下手術)

図4 手術支援ロボット ダ・ヴィンチ

5.進行した肺がんに対する治療法:集学的治療(組み合わせ治療)

早期肺がんに対しては、縮小手術と胸腔鏡下手術が良いのではないかというお話をいたしましたが、これらはあくまで早い段階で見つかった肺がんに対して行う手技になります。それではもう少し進行した肺がんに対してはどうでしょうか?

肺がんに対する治療を考える時、肺がんの種類(組織型)とともに最も重要と考えられているのが「病期」、つまり病気の進行度です。みなさんご存知の通り、肺がんに限らずがんはこわい病気ですが、早期に発見して早期に治療を行うことができれば、比較的良い予後が期待できる場合が多いと考えられています。また病期によって治療法を決めることが一般的となっています。

では肺がんではどうでしょうか?現在肺がんの「病期」は、最も早期のIA期から最も進んだIV期までの7段階に分けられています。ここで考えなければならないのは、そのがんがどこまで広がっているのか?ということです。現在肺がんに対する治療は、①手術、②放射線療法、③化学療法(抗がん剤治療)という三つの柱を中心に行われています。この三つの中で、手術と放射線療法は「局所的治療」、化学療法は「全身的治療」ということができます。つまり、手術や放射線療法は、がんが肺の一部分(あるいは肺近くのリンパ節を含む)にとどまっている場合にのみ有効であると考えられています。なぜならその範囲を超えてしまうと、手術で取りきれない、あるいは放射線をすべてのがんに当てることができない、ということになるからです。そういった場合には化学療法を行うべきとされています。なぜなら点滴や飲み薬で投与される抗がん剤は、原則として全身のあらゆる場所にまで届くからです。近年抗がん剤の世界も大きな進歩がみられ、より副作用が少なく、より効果が高い抗がん剤が数多く開発され、また「分子標的薬」といわれる、標的(がん)に対してより効率よく作用するようにつくられた薬が登場することによって、さらに選択の幅が広がってきています。しかしながら抗がん剤による副作用がなくなったわけではなく、またその効果もまだまだ満足のできるレベルとはいえません。

そこで考えなければならない次の一手が「集学的治療」です。「集学的治療」とは、1つの治療法だけでは十分な治療効果が上がらないと判断されたとき、他の治療方法を組み合わせることによって治療成績を向上させようとする治療法です。つまり現在肺がんの治療法として広く知られている治療法である手術、放射線治療、化学療法(抗がん剤治療)をそれぞれ単独ではなく組み合わせて使おうということです。

そこで今特に注目されているのが、①術後化学療法(手術→化学療法)と、②術前放射線・化学療法(化学療法+放射線療法→手術(→化学療法))です。

①術後化学療法:

特に肺がんにおいては、たとえ手術ができたとしても、再発や転移を起こすことがままあります。特にある程度以上進行した肺がんにおいては、手術だけでは不十分で、放射線療法や化学療法を組み合わせて行うことによって再発や転移のリスクを減らすことができるのではないかと考えられています。

特に肺がんに対して、手術を行った後に抗がん剤を投与する術後化学療法が有用であるという臨床研究報告が、2003年ごろから相次いで発表されました(表1)。これを受けて、日本肺癌学会でも、治療指針(ガイドライン)を改訂し、術後病期IB期、II期、IIIA期の非小細胞肺癌の完全切除例に対して、「手術+化学療法」を標準的な治療法として推奨するようになってきました。

具体的には、UFT(経口剤)もしくはプラチナ製剤をベースとした2剤併用療法が、エビデンス(根拠)にもとづく治療法として推奨されています。

われわれは、瀬戸内肺癌研究会の一員として現在、①病理病期IA期非小細胞肺癌完全切除症例に対するTS-1単剤の術後化学療法の無作為化忍容性試験 (T>2cm)という、比較的早期の肺がんに対するTS-1という抗がん剤の内服薬を併用することが可能か?という臨床試験と、②術後補助化学療法におけるTS-1+CBDCA 併用療法とS-1単剤継続維持療法の認容性試験という、術後病期II期からIIIA期の患者さんに対して、抗がん剤TS-1(経口)とCBDCA(点滴)を併用することができるか?という二つの臨床研究に参加して、未来の肺がん治療に関する新しい指標を見つけ出すべく努力しています。

図5

Arriagada R, et al. N Engl J Med 2004;350:351–60

Winton TL, et al. N Engl J Med 2005;352:2589–97

Rosell R, et al. Lung Cancer 2005;49(Suppl. 2):s3 (Abs. Pr3)

Strauss GM, et al. J Clin Oncol 2006;24(Suppl. 18): 365 (Abs. 7007)

Kato H, et al. N Engl J Med 2004; 350; 1713-21

②術前化学・放射線療法:

いままで病期IIIA期以上の進行した肺がんに対しては、手術をすると生存率が延びるという証拠はなく、たとえ手術を行っても、その成績は惨たんたるものだと考えられていました。実際、肺癌登録合同委員会の2006 年における全国集計で、5年生存率は、IIIA期が32.8%、IIIB期が30.4%、IV期が23.2% でした。

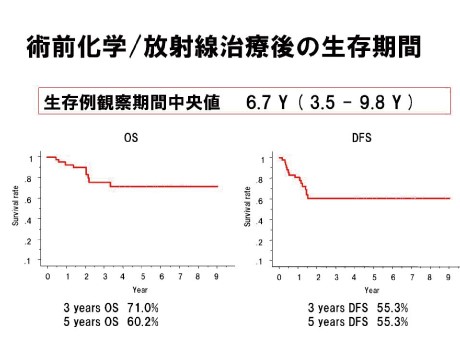

私の在籍していた岡山大学では、1999年より積極的に術前化学・放射線療法を加えた手術を施行することによって、IIIA期の非小細胞肺癌の5年生存率が約60%と非常に良好な成績が得られています(図5)。このような実績に基づいて現在われわれも、局所の進行肺がんに対しては、積極的に術前化学・放射線療法後の手術を行っております。

図6 局所進行肺癌に対する術前導入治療後手術療法の成績(岡山大学呼吸器外科研究会)

このように、比較的進行した肺がんを治療するに当たっては、「集学的治療」が重要であることがいえると思います。そのためには外科・内科・放射線科など部署の垣根を越えた密接な連携が必要となります。われわれ愛媛大学医学部附属病院においては、呼吸器センターという昔ながらの外科や内科といった垣根を越えた組織を作ることによって、よりよいチームワークを持って、それぞれの患者様にとって最適な治療を的確に行うことが可能となりました。

転移性肺腫瘍診療

1.転移性肺腫瘍の概要

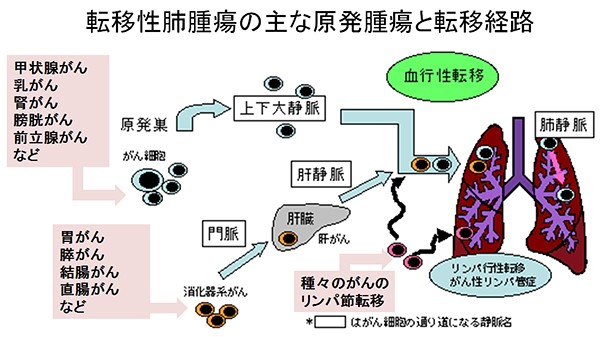

転移性肺腫瘍とは肺とは別の臓器にできたがん細胞が肺に飛んできて腫瘍を形成したものです。

転移には癌細胞が血管の中を移動する血行性転移とリンパ管の中を移動するリンパ行性転移の2種類があることが知られています。また肺は心臓から送り出された全身の血液が戻ってくる場所であり、また血液のフィルターの役目をしているため、他臓器のがんが転移しやすい臓器です。そのため転移性肺腫瘍は血行性転移が多いとされています。

肺に転移する癌としては結腸・直腸がん、乳がん、腎がん、子宮がん、頭頚部がん、骨・軟部悪性腫瘍、膀胱がん、胃・食道がん、肝がん、膵がん、卵巣がんなど多岐にわたります。

ちなみに一般的に「肺がん」と呼ばれる原発性肺癌は肺の組織の細胞ががん化してできたものであり、他臓器のがんが肺に転移してきた転移性肺腫瘍とは異なります。原発性肺癌と転移性肺腫瘍では治療方針が異なるためしっかりとした鑑別診断が必要になります。

2.症状

転移性肺腫瘍は自覚症状に乏しく、検査にて偶然発見されることが多いです。進行した場合は、咳や血痰、呼吸困難等の症状が出ることがあります。

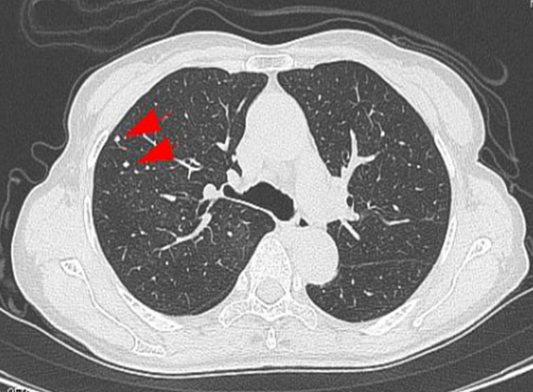

3.検査

転移性肺腫瘍は基本的に元(原発巣)の悪性腫瘍の経過観察目的で行われる胸部レントゲンやCTで偶然発見されることが多く、単発のこともあれば多発していることもあります。様々な臓器、腫瘍からの転移があるため、個数や形態などは様々です。

【画像所見】

4.診断

悪性腫瘍の既往があり、肺に多発する陰影が確認された場合、転移性肺腫瘍の可能性が高く、治療を開始することが一般的です。確定診断を得るため「胸腔鏡下肺生検」を行うこともあります。単発であった場合、転移性肺腫瘍のほかに原発性肺癌や炎症性疾患などとの鑑別が必要となることがあり、気管支鏡検査、CTガイド下生検、手術により組織診断を行うことがあります。

また、悪性腫瘍の既往はなくても、画像検査にて転移性肺腫瘍を疑う病変が先行して見つかることもあります。その際は全身の精査目的にPET-CTや内視鏡検査等の検査や診断目的に腫瘍の生検を行うこともあります。

5.治療

転移性肺腫瘍は基本的には他の臓器のがんが血液の流れに乗って肺に転移してきている状況ですので、肺以外の臓器にもがん細胞が存在している可能性があります。そのため治療としては化学療法(抗がん剤)や分子標的治療薬が選択されることが多いです。治療薬は元の臓器の悪性腫瘍に準じて選択されます。

元の臓器の病変が切除されている状況で、肺にだけ腫瘍が転移しており(肺以外に腫瘍がないと考えられる状況)、その数も数個で切除可能と判断され、体力的にも手術に耐えられると判断される場合には、手術を行う場合があります。

6.手術

転移性肺腫瘍は腫瘍を摘出することが目的となりますので、腫瘍を含むように肺を部分的に切除することが基本となります。個数や腫瘍の存在する部位によっては肺葉切除や区域切除を行うこともあります。肺葉切除、区域切除、部分切除がどのような手術であるかは本ホームページの「Ⅲ 肺がん診療」に記載しておりますのでご参照ください。

7.当院における転移性肺腫瘍の手術

われわれはほとんどの症例を胸腔鏡下に行っております。以前は主に3つの孔を用いた胸腔鏡手術を行っておりましたが、近年さらに低侵襲を目指し、1つの孔での胸腔鏡手術(単孔式胸腔鏡手術)も積極的に行っております。

2019年には、転移性肺腫瘍の手術を32例施行しております。手術の内訳としては、部分切除が25例、区域切除が5例、肺葉切除が2例でした。32例の手術のうちの31例は胸腔鏡下にて行っております。

【当院における10年間の転移性肺腫瘍の手術】

嚢胞性肺疾患診療(気胸など)

1.気胸・嚢胞性肺疾患の概要

嚢胞性肺疾患には病因や病態の異なる多数の疾患が含まれます。その中でも特にわれわれが手術を行うなど日常診療において最も遭遇する嚢胞性肺疾患は、「気胸」という病気です。気胸とは、肺の表面の膜が何らかの拍子にやぶれたり、外傷で外から何かが刺さって胸壁に穴が開き、空気が漏れ出たり入ってくることによって、胸腔の中に空気がたまり、肺が縮んだ状況です。

2.気胸の分類

① 自然気胸

・特発性自然気胸

気胸の原因として最も多く、若いやせ型の男性に好発します。肺にできた嚢胞(ブラ)の部分が破れることで起こる気胸です。特に誘因はなく、どのようなときにも起こる可能性があります。

・続発性自然気胸

肺気腫、肺癌、肺炎、間質性肺炎などのもともと肺に疾患があり、これらの疾患が原因で起こる気胸です。特発性自然気胸とは異なり、肺に疾患のある高齢の方に起きやすく、なかでも喫煙が原因となる肺気腫で起こることが多いです。

② 外傷性気胸

外傷(交通事故や転落等)により肺の組織が破れることで起こる気胸です。

③ 医原性気胸

医療行為が原因で起こる気胸です。特に針を用いた検査や処置で起こることがあります。例としては太い血管である鎖骨下静脈や内経静脈の穿刺、気管支鏡検査やCTガイド下生検、CTガイド下マーキング等が原因となります。

④ 月経随伴性気胸

月経随伴性気胸は月経の前後に起こる気胸です。原因として子宮内膜症が考えられており、肺や横隔膜に子宮内膜が存在するために起こるとされる病気です。月経に際して子宮とは別の部位でも子宮内膜の剥離が起こるとされており、肺や横隔膜で起こると気胸になることがあります。女性が気胸を起こした場合はこの疾患の可能性を頭に入れておく必要があります。

3.症状

症状として胸痛、背部痛、呼吸困難、咳などがあります。さらに胸腔内にたまる空気の量が多くなると緊張性気胸という状況になります。その場合、胸部への圧力が高まり、心臓に戻る血液が減少し、ショック状態になることもあります。

時に症状はなく、画像検査で偶然発見されることもあります。

4.検査

まずは胸部レントゲン検査を行い、気胸の有無や重症度を確認します。原因検索目的、詳細な情報を得るためにCT検査を行うこともあります。

5.気胸の重症度分類

軽度 :胸部レントゲン検査で肺のてっぺんが鎖骨より上にある状態です。

中等度:胸部レントゲン検査で肺のてっぺんが鎖骨より下にある状態です。軽度と高度の中間です。

高度 :胸部レントゲン検査で肺が完全に縮んでいる状態です。

【画像所見】 胸部レントゲン:中等度気胸

6.治療方針

治療方針は気胸の程度により異なります。基本的には①自然に穴がふさがるのを待つ(安静)、②胸腔内の空気を外に逃がし、肺を拡げ、穴がふさがるのを待つ(穿刺脱気、胸腔ドレナージ)、③肺の穴を直接ふさぐ(癒着療法、手術)といった方法があります。

7.軽度気胸

軽度であれば基本的には入院をせず自宅にて安静で経過観察を行います。外来にて胸部レントゲン検査を行いながら、肺が自然に拡がるのを確認していきます。数週間で自然に改善します。

症状や患者様の背景によっては入院にて経過観察を行うこともあります。

8.中等度気胸、高度気胸

胸腔内の空気を外に逃がすため、注射針を胸腔内に差して、注射器を使って漏れた空気を抜きます(穿刺脱気)。また胸腔ドレナージという処置を行い、入院にて加療を行います。胸腔ドレナージとは、胸腔内に管を挿入し、管を通して外に空気を抜き、肺を拡げる治療です。この処置によって肺が拡がり、空気漏れがおさまった場合は管を抜きます。

胸腔ドレナージを施行しても空気漏れが改善しない場合は、胸膜癒着術や手術を行います。

9.手術

気胸に対する治療法として手術が選択されるのは、①胸腔ドレナージの処置を施行しても空気漏れが止まらない場合、②気胸を繰り返す場合、③両側気胸の場合、④初発ではあるが気胸を起こす可能性のある明らかな原因部位があり、今後の再発を防ぐために予防目的に行う場合などがあります。

空気漏れがおさまらない場合は原因となる部位を自動縫合器という道具を用いて切除したり、肺を補強するシート等を用いて被覆したりすることで空気漏れを止める手術を行います。また気胸は自然に改善したとしても50%の確率で再発する可能性があります。よって気胸を繰り返す場合は今後の再発予防目的に手術を施行します。手術によって再発する確率を10%程度まで軽減することができます。

10.胸膜癒着術

胸膜癒着術は手術を受けるのが難しい(例えば呼吸機能が悪い、手術を受けることで合併症が起こるリスクが高い)方に行われることがあります。また再発予防目的や空気漏れが軽度の場合の治療目的に行うこともあります。

癒着術とはいっても手術ではなく、胸腔内にいれたドレナージ管から癒着剤(炎症を起こす薬が主体となります)を注入して肺の表面をコーティングしたり、肺と胸壁を癒着させることによって空気漏れを止めます。

11.当院における気胸の手術

気胸の手術は基本的に胸腔鏡下に行われます。時に呼吸状態や癒着の程度によっては開胸にて手術を行うこともあります。

われわれもほとんどの症例を胸腔鏡下に行っています。以前は主に3つの孔を用いた胸腔鏡手術を行っておりましたが、近年さらに低侵襲を目指し、1つの孔での胸腔鏡手術(単孔式胸腔鏡手術)も積極的に行っております。

2019年には、特発性自然気胸の手術を9例施行しており、全例胸腔鏡手術にて行っています。また続発性自然気胸の手術は5例施行しており、呼吸状態や癒着の関係で2例は開胸手術にて行っています。

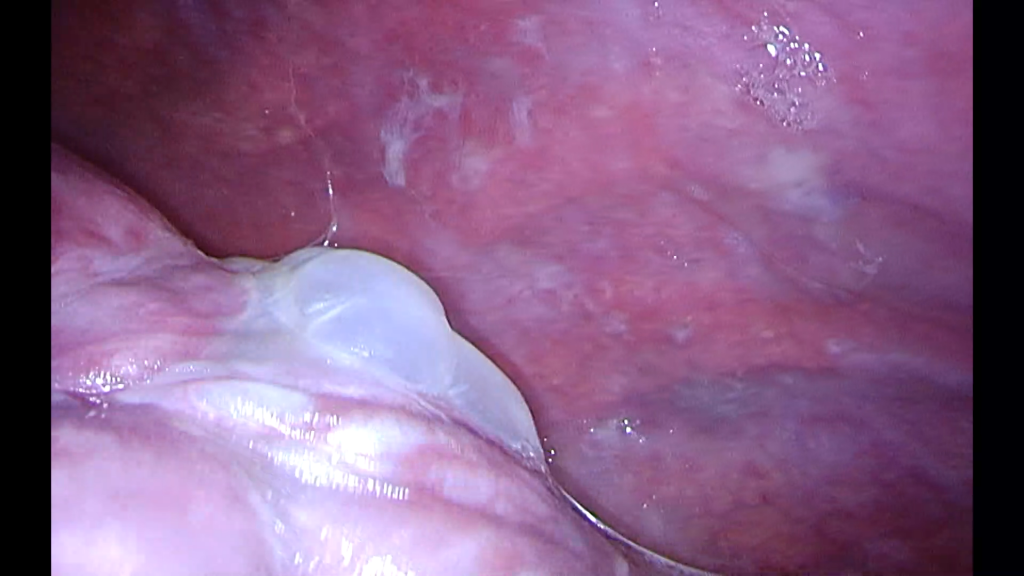

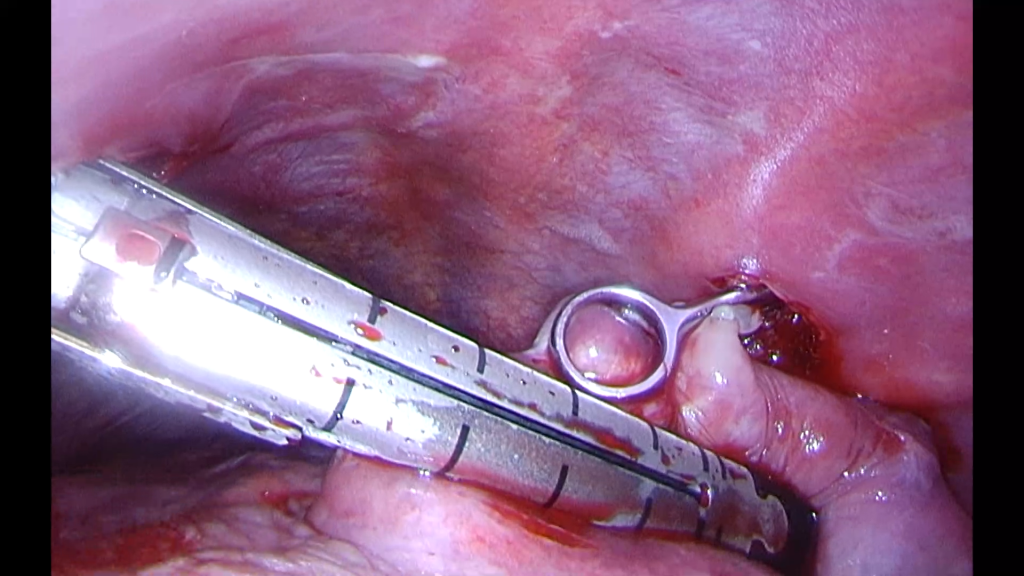

【気胸の手術】

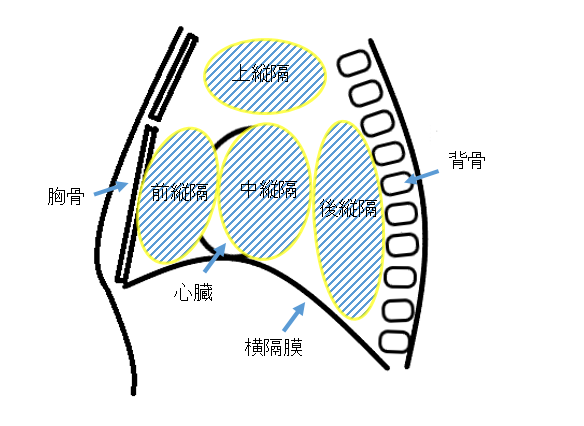

縦隔腫瘍診療

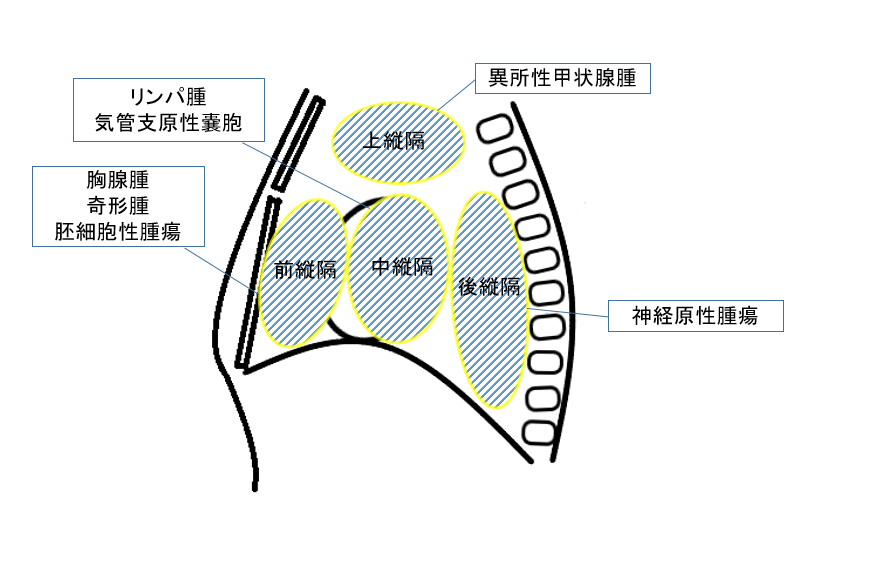

1.縦隔(じゅうかく)とは何か:

縦隔とは、左右の肺に挟まれた空間で、周りは背骨(胸椎)、胸骨、横隔膜によって囲まれています。縦隔の中には食べ物・飲み物の通り道である食道、空気の通り道である気管(気管支)、心臓などが存在しています。縦隔の領域は大まかに心臓との位置関係で以下の4つに分けられます。

(1)上縦隔:心臓より上の空間

(2)前縦隔:心臓より前の空間

(3)中縦隔:心臓に一致した空間

(4)後縦隔:心臓より後ろの空間

一般的に縦隔腫瘍とは、縦隔に発生したすべての腫瘍を指しますが、食道、心臓・大血管および気管・気管支から発生した腫瘍は含みません。

主な縦隔腫瘍には以下のようなものがあります。

-

- 胸腺上皮性腫瘍

胸腺腫、胸腺癌、神経内分泌腫瘍、など

-

- 胚細胞腫瘍

成熟奇形腫、未熟奇形腫、セミノーマ、胎児性癌、卵黄嚢腫瘍、絨毛癌、など(成熟奇形腫以外は悪性です)

-

- 悪性リンパ腫

-

- 神経原性腫瘍

神経線維腫、神経鞘腫、神経節細胞腫、神経芽細胞腫、褐色細胞腫、神経節芽細胞腫、など

-

- 嚢胞性病変

先天性嚢腫:胸腺嚢腫、気管支嚢腫、心膜嚢腫、食道嚢腫、など

腫瘍の種類は胸腺腫、奇形腫、神経原性腫瘍が頻度として高いですが、気管支嚢腫、心膜嚢腫などの先天性嚢腫も多く見られます。また縦隔腫瘍は、縦隔内のどこに発生したかによって腫瘍の種類が絞られてくるのも特徴です。

3.症状:

縦隔腫瘍の多くは無症状ですが、腫瘍の大きさや性格によっては様々な症状を引き起こす事があります。

縦隔腫瘍に伴う症状には、①腫瘍が周りの臓器を圧迫することにより出る症状(局所症状)、②腫瘍がホルモン等を産生することにより出る症状(随伴症状)に分けられます。

(1)局所症状

腫瘍が小さいうちは局所症状を起こす事が少ないですが、腫瘍が大きくなってくると良性・悪性に関わらず、周りの臓器を圧迫して以下に挙げるような症状が出る場合があります。

-

-

- 呼吸困難感:

-

腫瘍が大きくなって気管や気管支を圧迫すると、空気の通り道が狭くなるため呼吸困難をきたす場合があります。

-

-

- 顔や腕のむくみ(浮腫):

-

腫瘍の圧迫により上大静脈という血管が詰まってしまうと、顔がむくみ、うでが腫れてくる場合があります。これを上大静脈症候群といいます。

-

-

- 手足のしびれ感:

-

神経原性腫瘍では、神経に沿って背骨の中まで進展し、脊髄を圧迫する事があります。これを特にDumbell(ダンベル)型腫瘍といい、手足にしびれ感や麻痺を起こすことがあります。

-

-

- その他:

-

腫瘍が声帯や横隔膜の動きに関与する神経にしみこんでいく事で、しゃがれ声(嗄声)になったり、飲食時にむせやすく(誤嚥)なったり、息切れや呼吸のしづらさを感じる場合があります。

(2)随伴症状

-

-

- 重症筋無力症:

-

胸腺腫の約30%程度に合併し、まぶたが下がる(眼瞼下垂)、ものが2重に見える(複視)、呼吸が苦しくなる、手足の筋力が落ちる等の症状がみられます。

-

-

- 赤芽球癆:

-

胸腺腫の5%程度に合併し、重度の貧血を起こして輸血が必要になることがあります。

-

-

- その他:

-

免疫力が低下し皮膚の病気になりやすかったり、神経内分泌腫瘍ではホルモン産生が異常になることで肥満、高血圧、血糖値異常をきたしたり、体格や生殖器に異常を起こすことがあります。

4.診断:

縦隔腫瘍は、検診や他の病気で通院中にたまたま行った胸部X線(レントゲン)検査や胸部CT検査で発見されることが多くあります。最終的な診断は腫瘍の組織を採取して、顕微鏡で調べる病理検査が必要となります。腫瘍の組織を採取する方法として、①CTガイド下針生検、②胸腔鏡補助下生検、③縦隔鏡下生検等があります。

しかし、前述のように、縦隔腫瘍の場合はどこに発生したかで腫瘍の種類が絞られ、血液検査や画像診断を合わせる事で、ほぼ診断が得られることも多くあります。

画像診断は胸部X線、単純/造影CT、PET-CT、MRIがよく行われます。

血液検査では一般的な項目に加え、腫瘍マーカー、免疫学的マーカー、その他にも内分泌検査や尿検査を行うことがあります。

5.治療:

一部の腫瘍を除いて、縦隔に発生する腫瘍の多くは手術による摘出が第一選択です。

また腫瘍の悪性度や進行度に応じて化学療法・放射線療法を組み合わせた集学的治療が必要となる場合があります。

腫瘍の種類、大きさ、場所により手術の方法は異なりますが、腫瘍の完全切除を行うという点は一致しています。胸腺嚢胞や神経原性腫瘍などの良性腫瘍の場合、切除する範囲は小さく済むことが多いです。しかし、例えば重症筋無力症を合併した胸腺腫では、拡大胸腺全摘術といい、胸腺を周囲の脂肪組織を含めて全てきれいに切除する必要があります。

当科で行っている縦隔腫瘍の手術方法は、大きく分けると2種類あります。

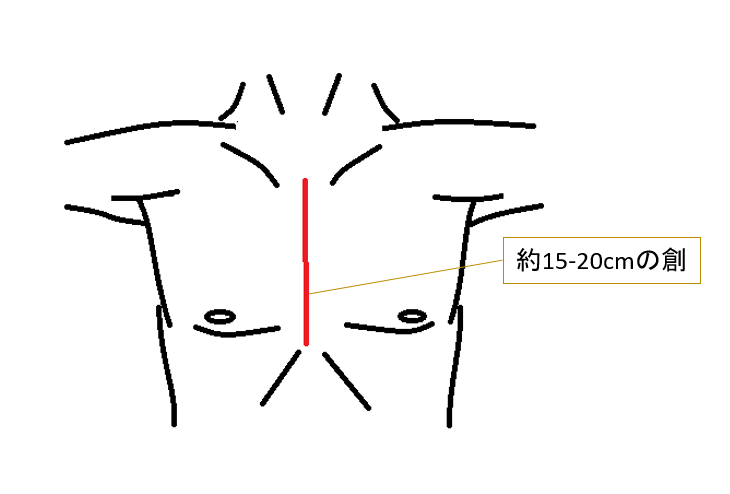

(1) 開胸手術:

重症筋無力症を合併した胸腺腫や、心臓の前(前縦隔)にある大きな腫瘍、あるいは周囲の臓器に浸潤していたり、周囲の臓器を一緒に切除する(合併切除)必要があるような場合には、前胸部の真ん中を縦に切開し、胸骨を縦割りにして左右に開き(胸骨正中切開)、手術を行います。また、頻度は少ないですが、中・後縦隔にできた腫瘍で周囲の臓器を巻き込んでいると強く疑われるものは側胸部を切って肋間開胸手術を行うこともあります。

上記のような症例以外のほとんどの症例(胸腺腫や胸腺嚢胞、神経原性腫瘍など)に対しては、胸腔鏡を用いた手術行う事ができることが多いです。この方法は創も小さく、骨を切断することもないため、患者さんにとって優しい(低侵襲)手術であることが知られています。

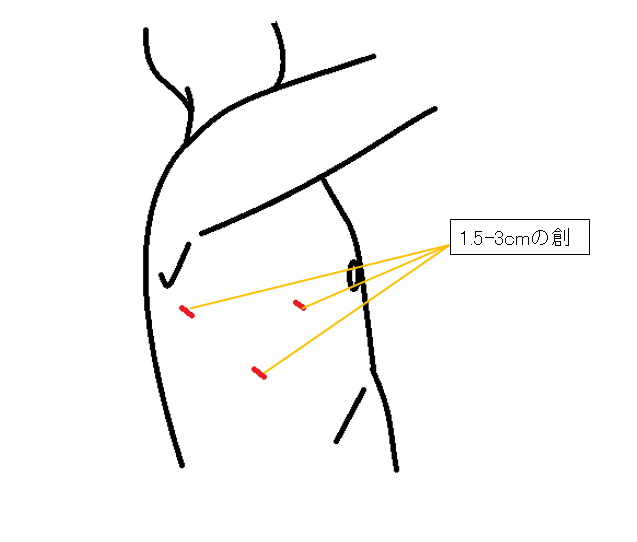

当科では低侵襲手術である胸腔鏡下手術(Video Assisted Thoracic Surgery; VATS)を積極的に行っており、開胸手術ほど手術のキズが目立たず整容性に優れており、術後の痛みも軽いとされています。側胸部もしくは胸骨下端に1.5cm – 3cmの創を1ヶ所 – 3ヶ所つくって手術を行います。

2.剣状突起下単孔式手術

6.われわれの取り組み

- 縦隔嚢胞性病変、神経原性腫瘍などの疾患に対しては、低侵襲手術である胸腔鏡下手術を積極的に取り入れ、患者さんが手術後・退院後に元気に生活できるように工夫をしています。

- 悪性胚細胞性腫瘍や重症筋無力症合併胸腺腫などの疾患に対しては、複数科(呼吸器内科、腫瘍内科、神経内科等)で話し合って治療方針を検討し、共同手術や集学的治療を行い患者さんに最適な治療を提供しています。

ロボット補助胸腔鏡下手術(RVATS)

ロボット補助胸腔鏡下手術とは、ロボット(ダヴィンチ)を介して術者が手術を行う手術の方法で、決してロボットが自分の意志で腕を動かして手術を行うわけではなく、あくまでも手術を行うのはわれわれ外科医です。

以下にロボット補助胸腔鏡下手術の利点を挙げておきます。

ロボット補助胸腔鏡下手術の利点としては以下のようなものが挙げられます。

- 高解像度三次元ハイビジョンシステムにより6~10倍の拡大画像が得られる。

- 画面を分割することができ、術野情報以外に、CT等の画像情報やバイタルサイン等の情報を同時に得ることができる(TilePro機能)。

- 高自由度を有するロボットアームおよび多関節鉗子により、狭い術野でもより操作域の高い手技が可能。

- コンピュータ制御により、従来の内視鏡手術のミラーイメージとは異なり、手指の動きを縮小した形で伝達することができるため、微細な手術操作を直感的に行うことができる。

- スケーリング機能により、マスターコントローラーとエンドリストの動きの比率を多段階に設定できる。

- 手ぶれ防止機能により、より精度の高い操作が可能。

- 座位かつ清潔厳守の術野から離れて操作をすることが可能となった。術者の肉体的負担や精神的疲労度が軽減。

しかしながら若干の欠点もあります。

- 内視鏡や各種器具の交換に時間を要する。

- 使用可能な器具類が未だ少ない。

- ロボットアームが装着されるpatient cartの総重量は544kgと大型で、本邦で使用可能な内視鏡径は12mm、鉗子径は8mmと細径のものが使えない。

- 各アームを干渉なく使用するには7~8cmの間隔が必要。内視鏡ポートと5.標的臓器間は最低10cmの間隔(ノーポートゾーン)が必要。

- 最大の欠点は、力覚ならびに触覚を欠如している。

私たちは、2014年にロボット補助胸腔鏡下肺葉切除を導入して以来、現在までに15例の症例を重ね、大きな問題なく施行しております。

図 ロボット補助胸腔鏡下手術の実際

単孔式胸腔鏡下手術(UniVATS)

単孔式胸腔鏡下手術は英語で、Uniportal(Single-port Video-assisted thoracic surgery)と称され、Uniportal VATSや、UniVATSと略されます。

単孔式胸腔鏡下手術は、たった一つの2~4㎝程度の大きさの孔1カ所のみから手術を行うため、患者さんの体に対する負担を少なくする低侵襲手術の究極にあたる手術と考えられます。

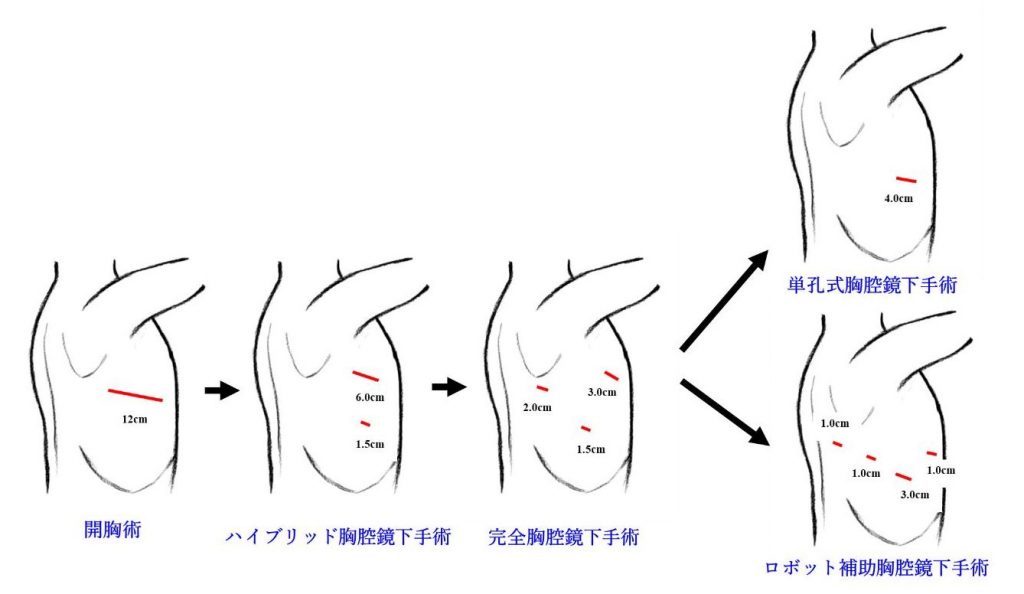

まず特に肺がん手術の創成期から現在まで、また当科における過去約10年の歴史を見てみましょう。

肺がんに対する手術は1933年に対してGrahamらが肺全摘術を施行したことに始まります。こうやって見てみますと、肺がん手術というのはまだ始まって90年にも満たない比較的新しい手術であることがわかると思います。当然この頃は、背中から胸まで大きく開ける、後側方開胸が主体でした。これは40㎝程度皮膚を切開し、1本の肋骨を取り去るかあるいは切断して手術を行っていました。大きく開けることによって、よく見えて確実に手術を行うことができましたが、反面患者さんは大変で、1990年当時のわが国でも、手術後の強い痛みは当分続き、手術から退院まで3週間程度かかっていました。

単孔式胸腔鏡下手術の対象となる疾患や術式は、初期においては気胸や胸部交感神経節焼灼術、良性腫瘍などに対する肺部分切除でしたが、最近では肺がんに対する肺葉切除はもとより、区域切除、肺全摘術なども行われる様になってきました。

単孔式胸腔鏡下手術が体に優しいことを最もよく説明できる理由としては、1つの創が1つの肋間スペースにのみに置かれているため、肋間筋及び肋間神経の損傷とそれに伴う術後の痛みが最小限に抑えられることです。また皮膚の創が小さく、1か所であることから、美容的に優れていることは当然でしょう。そのほか痛みが軽い、回復、退院、社会復帰が早くなるなどという報告もみられます。しかしながら視野の制限があること、道具の動作制限があることなどの要素により、技術的に難しい手術であることは間違いありません。

しかし私たちは、2013年4月に単孔式胸腔鏡下手術を導入して以来現在までに、135例の単孔式胸腔鏡下肺部分切除術、29例の単孔式胸腔鏡下肺葉切除+リンパ節郭清術、2例の単孔式胸腔鏡下肺区域切除術、29例の単孔式胸腔鏡下胸膜、胸壁手術、9例の単孔式胸腔鏡下縦隔腫瘍手術を行っており、難しい手術ではあるが、十分な経験に基づいて安全で根治的な手術ができるようになっています。

図1 当科における肺癌手術創の変遷

図2 単孔式胸腔鏡下手術の実際