3月19日に1-7病棟の送別会を開催いたしました.

西部師長さん,松友さん,山岡さん,井上さん,大石さん,ありがとうございました!

Department of Hematology, Clinical Immunology and Infectious Diseases

Ehime University Graduate School of Medicine

3月19日に1-7病棟の送別会を開催いたしました.

西部師長さん,松友さん,山岡さん,井上さん,大石さん,ありがとうございました!

3月16日に第63回日本血液学会中国四国地方会が岡山県で開催されました。

当科からは医学科4年生の棟田 翔さんが発表されました。

棟田さんは「FDG-PETが治療方針の決定、治療後の経過観察に有用であった孤立性腫瘤を伴ったPOEMS症候群の一例」について堂々と発表されていました。

|

発表されました棟田さん、指導されました宮﨑先生お疲れ様でした。

3月8日(金)に当科主催の医局説明会を開催いたしました!

お忙しい中,ご参加いただきました研修医の先生方ありがとうございました。

会場では竹中教授,丸田先生より詳細にご説明いただきました。

より一層当科に興味を持っていただき,将来について具体的にイメージいただけたのではないでしょうか。

その後懇親会を行い,楽しい会になりました。

新年度にも第2回を開催したいと思いますので,興味のある先生方はぜひご参加ください!

(開催予定の連絡希望のある先生方は小西までご連絡お願いします)

先生方の入局を心からお待ちしております。

当科では随時見学、研修、入局などのご相談を受け付けております。

ご質問、ご希望などありましたらお気軽にお問い合せください。

連絡先:第一内科医局長 山之内純 1nai@m.ehime-u.ac.jp

または、医員 小西達矢 konishi.tatsuya.kq@ehime-u.ac.jp

2月22日に令和5年度愛媛県エイズ診療ネットワーク会議が開催されました。

参加頂きました皆様、お疲れ様でした。

再試験通知

対象:3学年及び4学年該当者

科目:内科学(免疫・アレルギー学)

日時:令和6年2月29日(木)16:30~18:00

場所:基礎第1講義室

注)試験範囲は10/11から1/10までの13回講義分

2024年2月17日(土)に「第18回日本血栓止血学会学術標準化委員会シンポジウム」が東京で開催されました。

会長の山之内先生から開会のご挨拶。先生の緊張がこちらまで伝わってきます。

会長挨拶に続いて、SSCの委員長でもあり、6月に金沢で開催される「第46回日本血栓止血学会学術集会」会長でもある金沢大学の森下英理子先生のご挨拶。

森下先生からは、「皆さんにご心配いただいている能登は、本当に深刻な状態が続いています。ボランティアには様々な形があります。皆さんができるボランティアは金沢の学会場に足をお運びくださることです」と話されていたのが印象的でした。

学会や出張だけではなく、旅行先としても多くの方に足を運んでもらいたいと思いました。

小西先生も学会場で司会のお手伝い。聞きやすくて落ち着いた声が好評でした。

2月5日(月)に当科が主催した医師国家試験のお疲れ様会が開催されました!

前日まで2日間、最後まで試験を頑張り抜いた多くの6年生が参加され、同級生や当科スタッフと共に、その健闘を称えました。

研修医としての挑戦がこれからも続きますが、皆さんのさらなる成長を願っています。お疲れ様でした!

当科では随時見学、研修、入局などのご相談を受け付けております。

ご質問、ご希望などありましたらお気軽にお問い合せください。

連絡先:第一内科医局長 山之内純 1nai@m.ehime-u.ac.jp

または、医員 小西達矢 konishi.tatsuya.kq@ehime-u.ac.jp

1月19日(金)に大なび〜ポリクリ打ち上げ会〜が開催されました。

各科の指導医、研修医と医学生(5年生)が大勢集まり、ANAクラウンプラザホテル松山で4年ぶりに開催されました。

参加頂いた学生さん達は今後の進路について考えながら、楽しく各科の情報共有できたのではないでしょうか。

第一内科にもたくさんの学生さんがお話を聞きに来てくれて、実習の思い出や今後の意気込み、相談など話し合えたかと思います!

会終了後には当科主催の懇親会も開催され、大勢の学生さんが参加してくれました。

残りの研修、そして研修医に向け、これからも皆さんの活躍を願っております!

第一内科は仲間と共にスキルを磨き、専門知識を深める絶好の場所です。

もし、血液,感染症,膠原病内科に興味があれば、一緒に学び、成長しませんか?

大なびで話を聞けなかったことや、もっとここが知りたい等ご要望はいつでも受け付けております!

さらに、当科では随時見学、研修、入局などのご相談を受け付けております。

ご質問、ご希望などありましたらお気軽にお問い合せください。

連絡先:第一内科医局長 山之内純 1nai@m.ehime-u.ac.jp

または、医員 小西達矢 konishi.tatsuya.kq@ehime-u.ac.jp

お知らせ

愛媛大学医学部附属病院では、医学・医療の発展のために様々な研究を行っています。その中で今回示します以下の研究では、患者さんのカルテの記録や情報を使用します。

この研究の内容を詳しく知りたい方や、カルテを利用することにご了解いただけない方は、以下の【お問い合わせ先】までご連絡下さい。

AI深層学習によるInterim PET画像診断支援ソフトウェア開発のための探索的研究(JCOG1305A1)

1.研究の対象

JGOG1305「Interim PETに基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対するABVD療法およびABVD/増量BEACOPP療法の非ランダム化検証的試験」に参加して治療を受けられた方

2.研究目的・方法

研究の概要:

Fluorodeoxyglucose positron emission tomography(FDG-PET)検査は、悪性腫瘍の糖代謝を評価することにより、多くの腫瘍における治療前の病期診断および治療効果判定において、その有用性が示されています。特に古典的ホジキンリンパ腫においては、FDG-PETによる治療途中の評価(interim PET)によるその後の治療経過(リンパ腫再発のリスクなど)の予測の有用性が報告されています。ご参加いただいたJCOG1305試験においてもinterim PET結果に基づいた治療プログラムを採用しています。このinterim PETの結果に基づいた治療プログラムを広く普及するためには、全国どの施設でも、interim PET検査の画像診断技術が一定以上の精度を保つことが必要と考えています。そこで、このJCOG1305A1研究(以下、本研究)では、人工知能(artificial intelligence:AI)の深層学習によるinterim PET画像の診断支援をするソフトウェアを開発することを目指します。

研究の意義:

本研究の結果、AI深層学習によるinterim PET画像診断ソフトウェアの開発が進めば、日常診療におけるinterim PETの判定がより正確に実施できることにつながることが期待されます。初発進行期ホジキンリンパ腫を対象としたinterim PET画像に基づく層別化治療(リンパ腫再発リスクに応じた治療強度変更を行う治療)の普及につながることが期待されます。

目的:

本研究は、JCOG1305試験に登録された方のPET画像データを用いて、AI深層学習によるinterim PET画像診断支援ソフトウェアを開発することを目的としています。

方法:

JCOG1305試験で得られたPET検査(治療前および治療途中に撮像されたPET検査)の情報と診療情報を合わせて使わせていただきます。PET検査のAIの深層学習の結果と診療情報との関連を検討して、画像診断支援のソフトウェアの開発をします。

研究実施期間:

愛媛大学医学部附属病院長の研究実施許可日から5年間実施する予定です。

3.研究に用いる試料・情報の種類情報:

・JCOG1305で収集された臨床情報と画像検査(FDG-PET)の情報

・JCOG1305登録番号

既にJCOG1305試験で受けられたPET検査(治療前および治療途中に撮像された)の画像データおよびJCOG1305試験で得られた臨床データを用いて、画像診断支援ソフトウェアを開発いたしますので、追加で検査をお願いすることはありません。また、本研究では、JCOG1305で用いられている登録番号を使用させていただきますが、これらの情報だけでは、参加施設のコンピューターや管理表を見ない限り、氏名や住所などを特定することはできません。コンピューター上にある管理表などは参加施設の個人情報管理者が適切に管理いたします。

4.外部への試料・情報の提供

当施設からデータセンター、共同研究機関への解析情報、臨床情報、画像情報の提供は、JCOG登録番号を用いて、特定の関係者以外が個人を識別し得る情報にアクセスできない状態で行います。対応表は、当施設の研究責任者が保管・管理します。

臨床情報や画像情報、解析結果等のデータはデータセンター/共同研究機関で半永久的に保管されます。

5.研究組織

・研究代表者 国立病院機構名古屋医療センター 血液内科 永井 宏和

・研究事務局 愛知県がんセンター 血液・細胞療法部 楠本 茂

・株式会社アドイン研究所 井上 和治

・東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 画像診断・核医学分野 立石 宇貴秀

・国立がん研究センター中央病院 臨床研究支援部門 JCOGデータセンター 福田 治彦

6.研究の資金源、利益相反について

この研究は以下の研究費を利用して行われます。

・国立がん研究センター研究開発費

「成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究」班

・日本医療研究開発機構委託研究開発費 革新的がん医療実用化研究事業

「Interim PETに基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対するABVD療法およびABVD/増量BEACOPP療法の非ランダム化検証的試験:JCOG1305試験」班

研究における、利益相反(COI(シーオーアイ):Conflict of Interest)とは「主に経済的な利害関係によって公正かつ適正な判断が歪められてしまうこと、または、歪められているのではないかと疑われかねない事態」のことを指します。この研究に関する必要な経費は、おもに公的資金でまかなわれ、研究代表者、研究事務局、共同研究者、施設研究責任者、担当医は、研究遂行にあたって特別な利益相反状態にはありません。

7.お問い合わせ先

ご希望があれば、他の患者さんの個人情報や研究に関する知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書および関連資料を閲覧することが出来ますのでお申し出ください。また、情報が当該研究に用いられることについて、患者さんもしくは患者さんの代理人の方が拒否された場合は研究対象といたしません。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

本研究に関するご質問等がある場合や、研究への試料・情報の利用を拒否する場合には、下記の連絡先までお問い合わせください。ただし、すでにこの研究の結果が論文などで公表されていた場合には提供していただいた情報や、試料に基づくデータを結果から取り除くことができない場合があります。なお、公表される結果には特定の個人を識別することができる情報は含まれません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先:

愛媛大学医学部附属病院 第一内科

〒791-0295 愛媛県東温市志津川

TEL:089-960-5296、FAX:089-960-5299

施設研究責任者:

愛媛大学医学部附属病院 第一内科・腫瘍センター

薬師神芳洋

(本研究 事務担当 丸田)

JCOG1305A1研究事務局

楠本 茂

愛知県がんセンター 血液・細胞療法部

〒464-8681 愛知県名古屋市千種区鹿子殿1-1

TEL:052-762-6111、FAX:052-764-2923

JCOG1305A1研究代表者

永井 宏和

国立病院機構名古屋医療センター 血液内科

〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸四丁目1-1

TEL:052-951-1111、FAX:052-951-0664

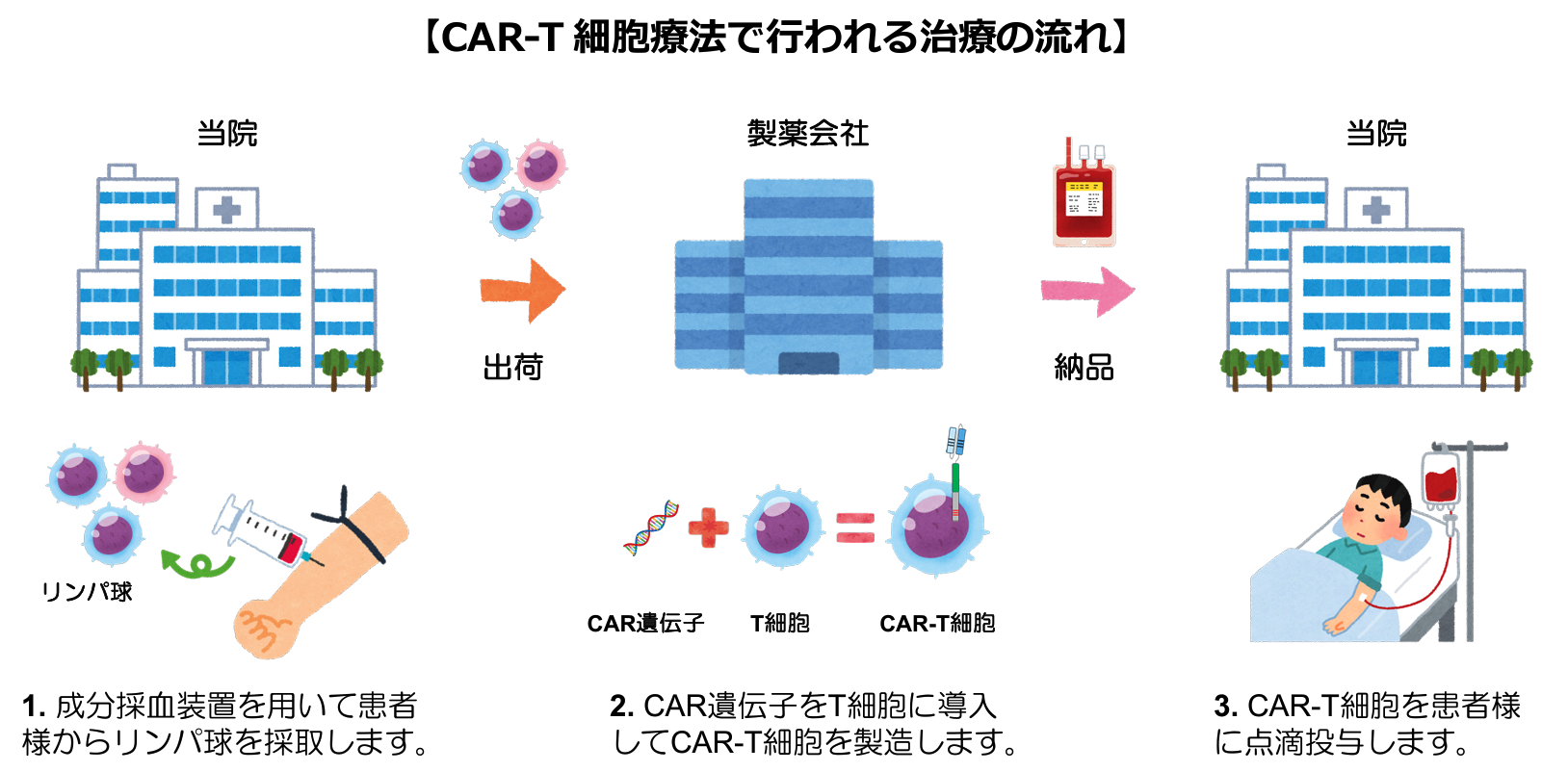

-CAR-T細胞療法について (患者様へ)-

造⾎器腫瘍に対する主な治療法として、抗がん剤治療 (化学療法)・放射線治療・造⾎幹

細胞移植治療がよく知られています。造⾎器腫瘍は、進⾏した腫瘍であったとしても治癒

する可能性が⾼いことが⼤きな特徴の1つでありますが、やはり再発難治例も多く経験さ

れます。その中で、この15年ほどで新たに開発されてきた免疫療法に注⽬が集まるよう

になりました。特に、成分採⾎装置を⽤いて患者様からリンパ球を採取したあと、キメラ

抗原受容体 (CAR: Chimeric Antigen Receptor) とよばれる⼈⼯的な遺伝⼦をT細胞

に導⼊してCAR-T細胞を作製し、患者様に輸注 (点滴投与) して造⾎器腫瘍を免疫学的に

治療するCAR-T細胞療法 (再⽣医療等製品) がその代表として挙げられます (下図)。国

内でも、再発難治性B細胞急性リンパ性⽩⾎病、B細胞悪性リンパ腫や多発性⾻髄腫など

への治療適応が進んでおり、病状にもよりますが、再発難治例の約半数の患者様において

治療効果が期待できるようになってきています。

患者様におかれましては、CAR-T細胞療法を受けられるかどうかにつきまして、まずは

主治医の先⽣にご相談くださいますと幸いです。