対象疾患Target disease

細菌感染症/ウイルス感染症/真菌感染症/リケッチア/性感染症/寄生虫疾患に加え、マラリアや腸チフスなどの輸入感染症、HIV感染症、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)や新型コロナウイルス感染症(COVID19)などの新興感染症に対しても診療を行っています。

診療の特色Feature of medical care

- 上記対象疾患に対する診断・治療を行うとともに、他科や県下病院のコンサルテーションや介入を行っています。

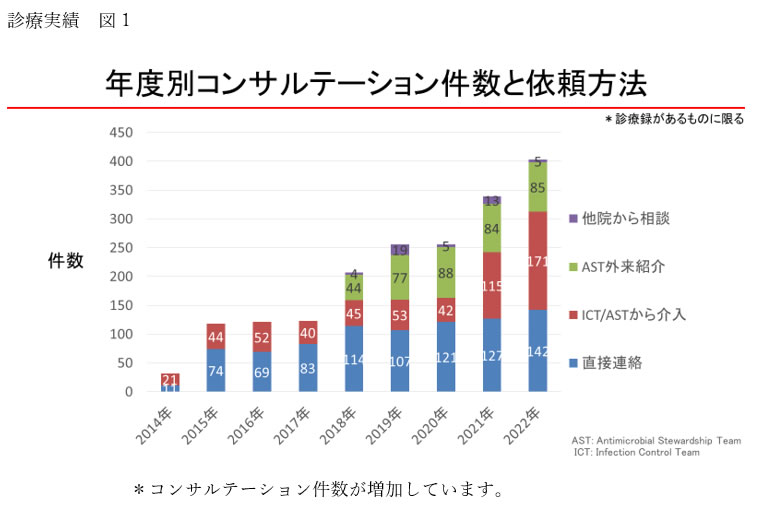

- 院内感染対策や抗菌薬適正使用においても、感染制御部のインフェクションコントロールチーム(Infection Control Team:ICT)および抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)のメンバーとして従事しています(診療実績 図1)。

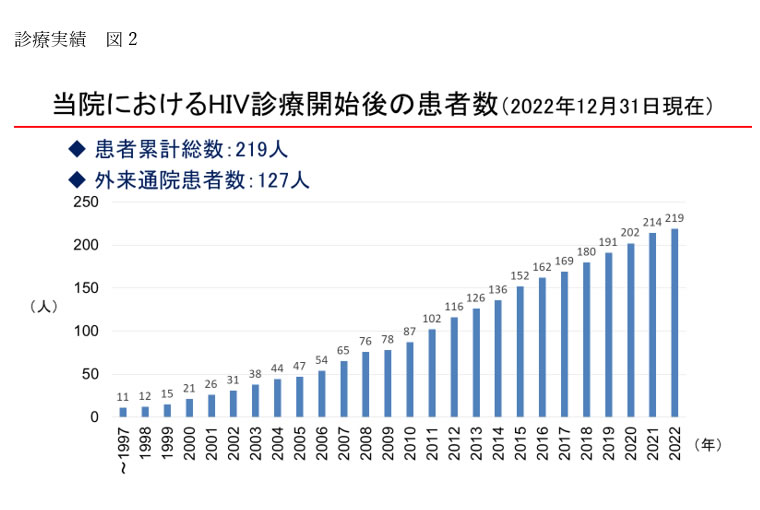

- 当院は2007年にエイズ診療中核拠点病院に指定され、年間約10名の新規患者を受け入れており、『HIV診療チーム』による診療・支援を行っています(診療実績 図2)。

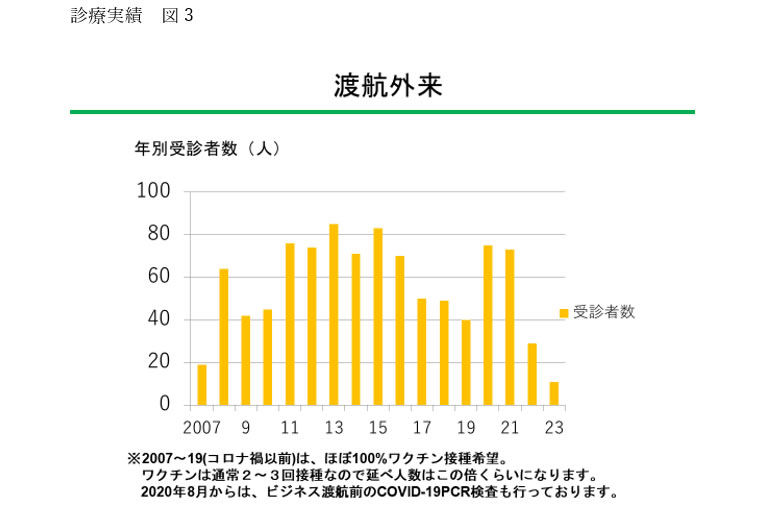

- 2007年5月に海外旅行者感染外来(トラベルクリニック)を開設しました。受診者に渡航時の健康相談、ワクチン接種、マラリア予防薬処方などの診療を行っています(診療実績 図3)。また2020年8月よりビジネス渡航者を対象に、新型コロナウイルスPCR検査/結果証明書作成の業務を新たに開始しています。

- 海外で熱帯病に感染し、帰国した後に発症する輸入熱帯病の患者が日本国内でも時々見られれますが、症例数が少ないため国内で入手できない薬や承認薬として投与できないものがあります。稀少な熱帯病に対する治療薬(オーファンドラッグ)を輸入・保管し、必要な患者に投与する『わが国における熱帯病・寄生虫症の最適な診断治療体制の構築』する研究班に当院は参加しており、これらの疾患患者の治療が可能です。

- 当院は愛媛県で唯一、第一種感染症病床施設を有しており、一類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱など)を診療できる機関となっています。

このように当科の医師は、一般感染症・院内感染対策・抗菌薬適正使用・特殊感染症(HIV・SFTS・COVID19・一類感染症など)・トラベルクリニックなど幅広く従事しており、院内だけでなく愛媛県下の感染症診療にも貢献しています。

感染症外来

| 午前 | 午後 | |

|---|---|---|

| 月曜日 | 末盛 | 村上:トラベルクリニック※ ビジネス渡航者PCR検査※※ |

| 火曜日 | 末盛 | |

| 水曜日 | 1内科担当者 | |

| 木曜日 | 1内科担当者 | |

| 金曜日 | 末盛/1内科担当者 | 末盛:ビジネス渡航者PCR検査※※ |

※海外旅行感染症外来(トラベルクリニック)は毎週月曜日13時~16時に完全予約制で行っています。

※※ビジネス渡航者PCR検査は毎週月曜日・金曜日13時~16時に完全予約制で行っています。1週間以上前からの予約が必要で、1日4人まで先着順となっております。

AST外来

| 午前 | 午後 | |

|---|---|---|

| 月曜日 | 末盛 | 末盛 |

| 火曜日 | 村上(感染制御学講座) | 村上(感染制御学講座) |

| 水曜日 | ||

| 木曜日 | 村上(感染制御学講座) | 村上(感染制御学講座) |

| 金曜日 | 末盛 | 末盛 |

【研究内容・実績】

<SFTS:重症熱性血小板減少症候群>

SFTS発病・重症化機構に関わる宿主因子の探索的研究

Host factors related to Pathogenesis of SFTS (HoPS study)

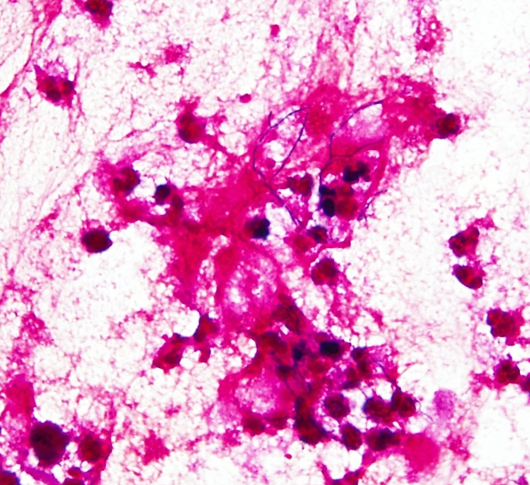

- 重篤な感染症であるSFTSの有効な治療法を確立するためには、その発病・重症化機構を正しく理解する必要がある。本研究ではSFTSで見られる異型リンパ球に焦点を当て、患者検体を用いた遺伝子発現解析、抗体遺伝子配列レパトア解析等により異型リンパ球の特徴を明らかにしSFTS発病・重症化機構の解明を目指しており、当院もこの研究(代表機関:国立感染症研究所)に参加している。

我が国における重症熱性血小板減少症候群の臨床的特徴と病態の解析

Analysis of clinical features and pathology for severe fever with thrombocytopenia syndrome(SFTS) in Japan

- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は2011年に中国で初めて報告された新興感染症だが、その病態は不明な点が多い。我が国でも2013年以降患者の報告が相次いでおり、その解明が待たれている。本疾患は致死率が10~30%と極めて高く、有効な治療法が確立されていないため治療法の確立も極めて重要な課題である。ファビピラビルは新興型インフルエンザが発生し、本剤を当該インフルエンザウイルスへの対策に使用すると国が判断した場合のみ、患者への投与が検討される医薬品であるが、SFTSウイルスを感染させた動物を対象とした実験結果から、ファビピラビルがSFTSにも有効性を示すデータが得られた。この結果を受け、SFTS患者に対するファビピラビルの有効性および安全性を検討するため、当院に事務局を置き、2016年4月から2018年7月まで医師主導型の臨床試験(多施設共同、オープンラベル、非対照試験)が行われ、論文報告した。

A multicenter non-randomized, uncontrolled single arm trial for evaluation of the efficacy and the safety of the treatment with favipiravir for patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome.

Suemori K, et al. PLoS Negl Trop Dis. 2021;15(2):e0009103.

マダニ刺咬後の発熱疾患レジストリの構築

Establishment of a fever disease registry after tick bites.

- 日本全国における、マダニ媒介感染症が疑われるが原因不明の発熱疾患の症例のレジストリを構築し、症例情報と共に血液などの検体を収集し、原因微生物の同定を試みられており、当院もこの研究(代表機関:国立感染症研究所)に参加している。

<COVID-19:新型コロナウイルス感染症>

健常者を対象とした新型コロナワクチン接種後の抗体産生に関する観察研究

Observational study on antibody production after vaccination with COVID-19 mRNA vaccine in healthy subjects

- 日本人における新型コロナワクチンにおける抗体産生能の評価は十分ではなく、特に長期間の経時的な抗体価推移の報告は乏しい。本研究では少人数ではあるものの2つの抗体試薬を用いてこれらの評価を行い、論文報告および研究を継続している。

Long-term transition of antibody titers in healthcare workers following the first to fourth doses of mRNA COVID-19 vaccine: Comparison of two automated SARS-CoV-2 immunoassays.

Taniguchi Y, et al. J Infect Chemother. 2023;29(5):534-538.

当院の患者および職員を対象としたCOVID-19流行状況に関する観察研究

Epidemic surveillance of COVID-19 for outpatients and staff of our hospital

- 2019年12月,中華人民共和国の湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染は世界に拡大し,日本でも2020年1月に神奈川県で初めて患者が報告された。以後、都市部を中止に日本全国にSARS-CoV-2は蔓延し、愛媛県でも2020年3月に感染者が発生している。本研究は当院におけるCOVID-19の流行状況を把握するために当院職員および外来患者の抗体価を測定し、論文報告および研究を継続している。

Two-Year Seroprevalence Surveys of SARS-CoV-2 Antibodies among Outpatients and Healthcare Workers in Ehime, Japan.

Suemori K, et al. Jpn J Infect Dis. 2022;75(5):523-526.

当院職員を対象とした新型コロナワクチンの有効性に関する観察研究

Evaluation of anti-SARS-Cov-2 S-RBD antibody titers in healthcare workers following the multiple mRNA COVID-19 vaccines.

- 日本人における新型コロナワクチンの有用性(抗体陽性率など)のデータは十分ではなく、当院では健診の残余血清を用いて各ワクチン接種後の抗体陽性率を定期的に測定し、学会発表および研究を継続している。

当院でBNT162bワクチン接種した医療従事者の抗SARS-CoV-2抗体の経時的検討

末盛et al, 第97回日本感染症学会総会. 2023年4月

HIV感染者における新型コロナワクチン抗体産生能の評価

Evaluation of anti-SARS-Cov-2 S-RBD antibody titers in HIV patients following the multiple mRNA COVID-19 vaccines.

- CD4リンパ球が低下しているHIV患者では、新型コロナワクチンによる抗体産生能が低い可能性が示唆されている。本研究では通常診療で受診されたHIV患者の残余血清を用いて抗体産生能の評価を行い、学会発表および研究を継続している。

HIV感染治療者におけるBNT162b2ワクチン接種後の抗体価の評価

末盛 et al, 第36回日本エイズ学会学術集会・総会. 2022年11月

<HIV>

HIV感染者・エイズ患者に対する中核拠点病院の機能評価と医療体制の整備

Functional assessment and medical system in AIDS Core Hospital for HIV/AIDS patients

- 四国地区は高齢化率が29%前後の地方であり、都市に比べ高齢者のHIV/AIDS患者が多いことに加え、HIV治療薬の劇的な進歩に伴い、患者の高齢化が更に進むことが予想されている。これまで、愛媛県下ではエイズ中核拠点病院に患者が集約されてきたが、HIV感染症が慢性疾患へと変化した今、地域の病院や介護療養施設に至るまで幅広い診療体制の構築が必要となっている。一方、疾患に対する偏見、不安、経験不足から他施設への紹介や受け入れに難渋することも少なくなく、地域への啓発活動も重要である。このような背景から、①拠点病院を中心とした教育講演、意見交換、研修教材の作製、②愛媛県の高齢者施設におけるHIV感染症等に関する研修会の開催および実態調査、③福祉療養施設への出張研修、意見交換、④地域で実践的なポケット版小冊子の作製、⑤在宅介護職員への実地研修を行い、愛媛県下のHIV/AIDS診療体制の充実に努め、更には同じ問題を抱えている四国の他県にもこの研究参加を促し、活動範囲の拡大を検討している。当院のHIV診療チームは各医療機関での出張研修の際にアンケート調査を行うことで、県内の現状および問題点を把握し、論文報告および研究を継続している。

愛媛県の各医療機関におけるHIV/AIDS研修会後のアンケート調査を介した比較検討.

末盛ら. 日本エイズ学会誌 23 : 26-32,2021

愛媛県におけるエイズ診療地域連携を目指した研修会の評価 ─アンケート調査による研修会有用性の検討と MSW の役割─

石川ら.日本エイズ学会誌 20 : 155-159,2018

2023年5月11日

文責 末盛 浩一郎