肝臓グループの島本豊伎先生の症例報告が、雑誌肝臓に掲載されました!

島本先生より、掲載に際してのコメントをいただきましたので紹介させていただきます。

論文掲載報告

「大量腹水穿刺排液とガイドラインに準拠したアルブミン投与により脳死肝移植待機が可能であった非代償性肝硬変の1例」

肝臓 2026; 67(1): 51-58 doi: https://doi.org/10.2957/kanzo.67.51

この度、雑誌肝臓に「大量腹水穿刺排液とガイドラインに準拠したアルブミン投与により脳死肝移植待機が可能であった非代償性肝硬変の1例」が掲載されましたのでご報告いたします。

本症例は肝移植待機中の難治性腹水を伴う非代償性肝硬変患者に対し、腹水排液時に十分量のアルブミンを投与することで、排液後循環不全(Paracentesis-induced circulatory dysfunction: PICD)の発症を予防し、移植に繋げることができた症例です。国内外のガイドラインでは腹水大量排液時にはPICD予防のため腹水1Lあたり6-8gのアルブミンを投与することが推奨されていますが、保険診療上はアルブミンの投与量に制限があります。

こうしたエビデンスと実臨床の乖離について、日本消化器病学会および日本肝臓学会が厚生労働省に、”日本消化器病学会・日本肝臓学会の「肝硬変診療ガイドライン」における肝硬変に伴う単純性腹水の治療抵抗例・不耐例や難治性腹水に対して、人血清アルブミン製剤を高用量投与することは可能か。”との疑義解釈を求めたところ、2022年3月に”医学的判断による。”と回答がなされています。本症例では週2回、5L以上の腹水排液が必要な症例であり、排液を行う際には25%高張アルブミン製剤150mL(アルブミン37.5 g)を投与しました。高用量かつ高頻度の投与となりましたが、投与による有害事象はみられませんでした。

アルブミンにはPICDの予防や膠質浸透圧の維持以外にも、物質の輸送や抗酸化作用、フリーラジカルやエンドトキシンの除去など様々な生理活性があり、アルブミン投与によって特発性細菌性腹膜炎や肝腎症候群の予後が改善することも知られています。

限りある血液製剤のため適応は慎重に判断する必要がありますが、十分なアルブミン投与は患者のQOL改善だけでなく予後の改善にも寄与する可能性があり、特に移植に向けた全身管理においては重要となるのではないかと考えました。

本症例の執筆に際しましてご指導を賜りました日浅先生、徳本先生、肝臓グループの先生方にこの場を借りて御礼申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

島本先生、この度は大変おめでとうございました! HP担当

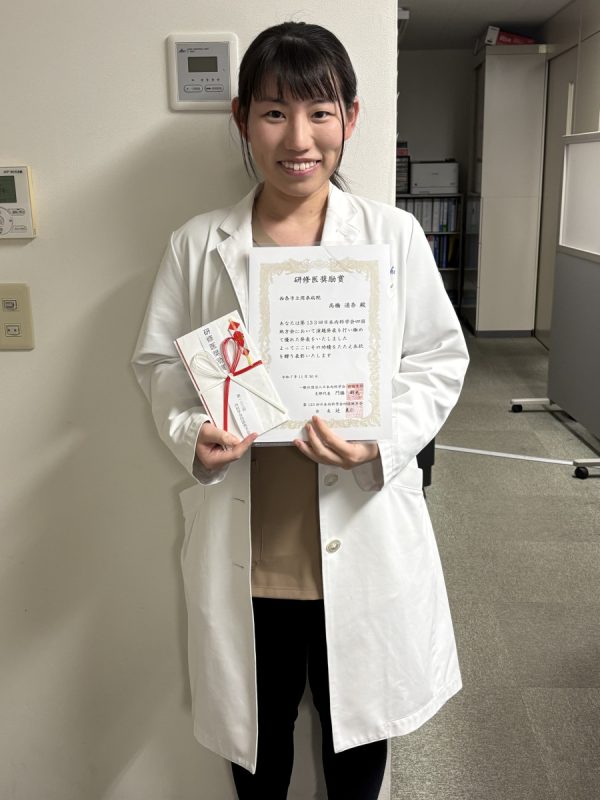

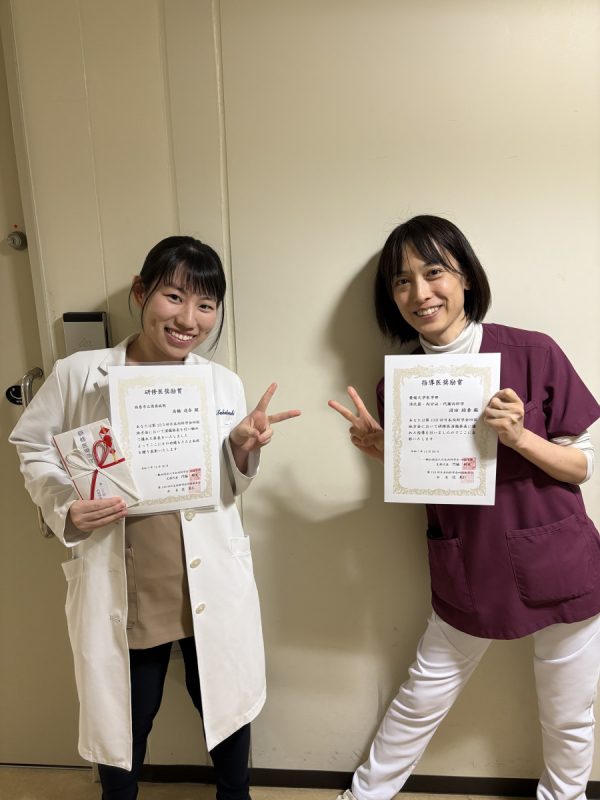

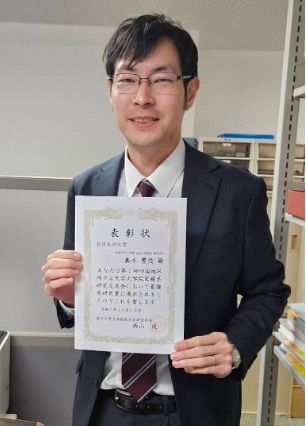

髙橋遥奈先生が、日本内科学会第133回四国地方会において初期臨床研修医奨励賞を受賞されました!

髙橋先生より受賞に際してのコメントをいただきましたので紹介させていただきます。

以下コメントです。

この度、日本内科学会第133回四国地方会において初期臨床研修医奨励賞を受賞いたしました。

本演題では、「臍帯血移植後の卵白アレルギーにより急性膵炎を発症した1例」について報告しました。臍帯血移植後に生じた移植獲得性食物アレルギーが急性膵炎の原因と考えられた稀な症例であり、移植後患者における膵炎の鑑別診断として、食物アレルギーを念頭に置く重要性を示した症例です。

学会当日も多くの先生方から貴重なご質問やご助言をいただきました。本症例を通じて、移植医療と消化器疾患、アレルギーの関連について理解を深めることができ、大変有意義な経験となりました。

今回の発表および受賞は、ご指導を賜りました沼田先生をはじめとして第3内科の先生方、周桑病院の先生方、関わってくださった多くの先生方のご支援の賜物です。心より感謝申し上げます。引き続き精進してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

指導にあたってくださりました沼田先生も大変喜んでおられました。

若手の力強さを感じました。

この度は大変おめでとうございます!

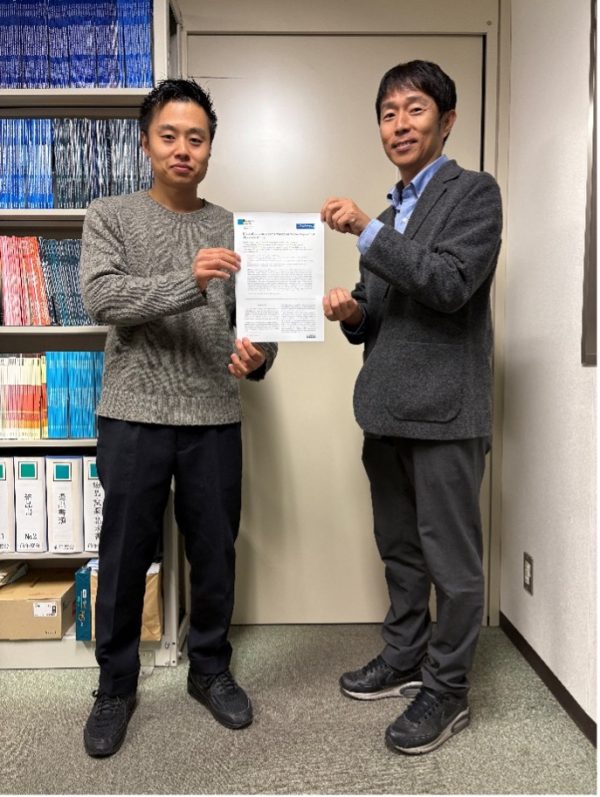

肝臓グループの島本豊伎先生が、令和7年度医学専攻中間審査会 優秀発表者、第7回 四国地区国立4大学大学院医療系研究交流会 最優秀研究賞を受賞されました!

受賞された島本先生、指導医の吉田先生より以下のコメントをいただきました。

ご紹介させていただきます。

今年度の大学院中間審査にて優秀発表者に選出され、第7回四国地区国立4大学大学院医療系研究交流会にて発表を行いました。これは各大学で選抜された大学院生が演題発表、交流を行う会で、今年は香川大学の主幹でした。2日間に渡って発表が行われ、審査の結果、最優秀研究賞を受賞いたしました。

演題は「Induction of strong anti-HBV immune-responses in immune-suppressive mice by nasal administration of HBs/HBc antigen containing vaccine」で、免疫抑制下におけるCVP-NASVACの有効性を検証した内容です。これまでのデータに加えて現在新しい測定系も試行錯誤しているところですが、このように研究成果を認めていただくのは研究を続けていくうえで非常に励みになります。質疑応答やその後の情報交換会では各大学の先生方から様々なご質問やご指摘をいただき、また他大学の大学院生の研究発表を見聞きすることで、とても良い刺激になりました。(ついでに昼はうどん、夜は金陵で香川を堪能してきました。)

発表に際しましてご指導を賜りました日浅先生、吉田先生にこの場を借りて御礼申し上げます。この調子で論文化に漕ぎつけられるように一層精進しますので、引き続きのご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

吉田からのコメントです。

島本先生受賞おめでとうございます!今回の受賞は、島本先生の日々の努力の結果だと思います。データもそろいつつありますので、論文化に向けて頑張ってください。今後の益々の活躍を期待しております。

内分泌グループの三宅先生が、15th ICDM (International Congress of Diabetes and Metabolism) にて Best Paper of the Year Award を受賞いたしました!

三宅先生より下記の通りコメントをいただきましたのでご紹介させていただきます。

「少し報告がおくれましたが、・・・

このたび、15th ICDM (International Congress of Diabetes and Metabolism) にて Best Paper of the Year Award を受賞いたしました。

このような名誉ある賞をいただき、とても光栄に思っております。

これからも臨床・研究の現場から価値あるメッセージを届けられるよう努めてまいります。

ご支援いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。」

素敵な写真をいただきました。

三宅先生おめでとうございます!

6年生・岡野真大先生の論文が Endocrine Journal にアクセプトされました!

このたび、医学部6年生の岡野真大先生の論文

“Effect of body mass index change on the development of diabetes mellitus”

が、Endocrine Journal に受理されました。

本論文につきまして、指導医である三宅先生よりコメントを頂戴しましたので、下記にご紹介いたします。

岡野先生は3年生の頃から地道にデータ整理と解析を進め、学会発表を重ねながら着実に研究を深めてこられました。その集大成として、今回の論文受理につながったことを、大変嬉しく思います。おめでとうございます!

来年からは済生会今治病院で研修を開始されます。真面目さに加え、体力にも自信のある岡野先生なら、きっと臨床の場でも大いに活躍されることでしょう。

これからの更なるご成長を心より期待しています。頑張ってください!

岡野先生、このたびは誠におめでとうございます。

今後ますますのご活躍を教室一同、心より楽しみにしております。

日本超音波医学会第35回四国地方会学術集会において、森田先生がThe Best Imaging Award、近藤先生が新人賞を受賞されました!

お二人の先生からいただきましたコメントを紹介させていただきます。

森田先生より

「Super-resolution micro vascular imagingとarrival time imagingにて血行動態を観察し得た肝腫瘤の一例」という演題で発表いたしました。

本症例は肝細胞癌をSuper-resolution micro vascular imagingとarrival time imagingを用いて観察し、腫瘍内の微細な血管構造を評価したものです。

超音波画面上に表示される画像は、実際の大きさよりも広がるため、一般的な超音波診断装置では微小な血管構造を描出するのは困難とされています。Super-resolution micro vascular imagingは特殊な画像処理を行うことで通常のB modeでは検知できない微小血流を可視化できる技術で、また時間的情報から血行動態を観察できるarrival time imagingを併用することで、本症例のような多発肝転移が併存する肝細胞癌であっても微細な腫瘍血管を観察することができました。

発表に際しましてご指導を賜りました日浅教授、廣岡先生、中村先生をはじめ、ご協力いただいた肝癌チームの先生方にこの場を借りて御礼申し上げます。

今回の発表で学んだことを今後の診療にも活かしていきたいと思います。

近藤先生より

先日、高知県で行われた日本超音波医学会第35回四国地方会学術集会にて新人賞を受賞いたしました。

演題は「肝実質のCentral and peripheral zonal differentiationを観察しえた門脈本幹血栓を合併した膵癌の一例」です。

門脈本幹血栓に伴う肝実質のCentral and peripheral zonal differentiationをArrival time parametric imagingを用いて描出した症例です。

Central and peripheral zonal differentiationは門脈血栓症などの門脈の血流障害時に造影CTにて観察される動脈相の造影パターンであり、エコーによる観察の報告は少ないです。Arrival time parametric imagingは造影剤の動態を時間的情報から可視化するエコーの技術であり、腫瘍の血行動態の評価に使用されてきました。この技術を用いて、Central and peripheral zonal differentiationを一画面に描出することができました。

今回発表にあたりご指導を賜りました日浅先生、廣岡先生、中村先生をはじめ、肝臓グループの先生方にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

引き続きのご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

喜びのお二人のお写真です。

イケメンですね〜〜。

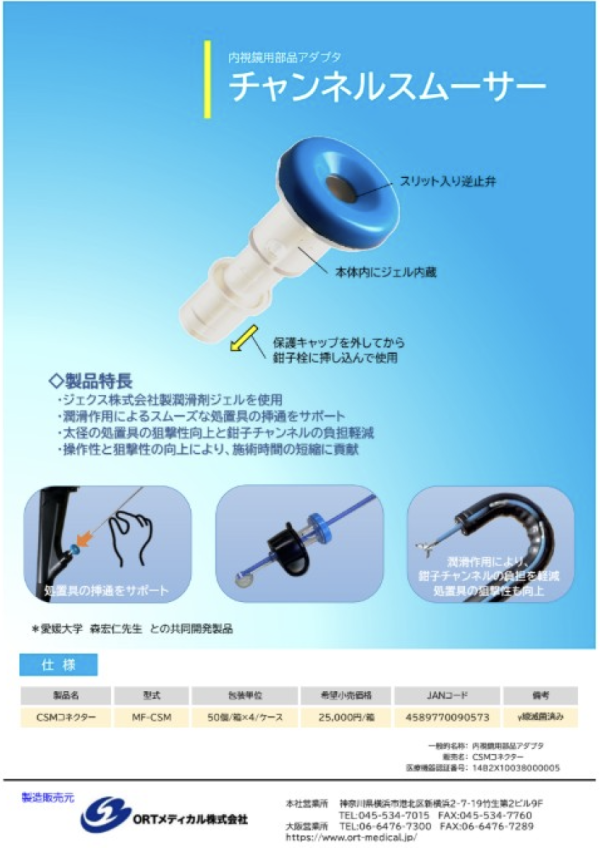

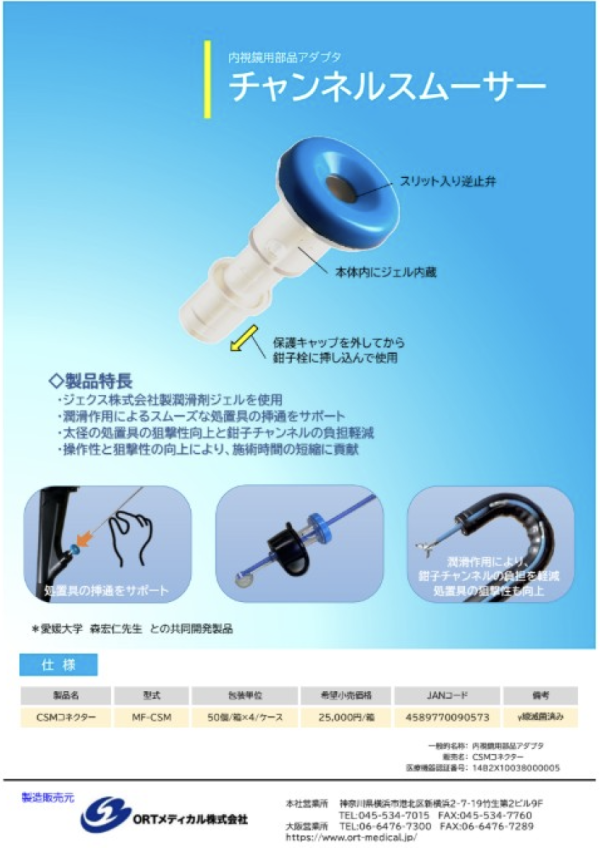

先進消化器内視鏡開発学講座 森宏仁教授が開発された**「チャンネルスムーサーM:CSM」**が、ORTメディカル株式会社より発売されることとなりました。

森教授より、製品の特徴および開発に込められた想いについてコメントをいただきましたので、ご紹介いたします。

【森宏仁教授よりコメント】

軟性内視鏡を用いた検査や治療では、鉗子チャンネルを通じて様々なデバイスを出し入れします。

しかし、デバイス径と内視鏡ワーキング鉗子チャネル径との間隙は非常に狭く、デバイス挿入時に強い抵抗が生じます。ワーキングチャネルと鉗子の強い摩擦力は、以下の点で、内視鏡医のパフォーマンスの低下や内視鏡の鉗子チャネルの損傷などを引き起こします。

①ワーキングチャネルと鉗子の強い摩擦力は、デバイスを挿入する内視鏡医にストレスを感じさせる。特に、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)等の高度な技術と長時間を要する内視鏡治療では、デバイス鉗子のチャネルを通した出し入れは多数回におよび、内視鏡医のパフォーマンスの低下にも影響する可能性がある。

②ESDでは、微細な電気メスの操作が必要とされ、ワーキングチャネルと鉗子の強い摩擦によりデバイスのスムーズな操作に制限が生じ、穿孔などのリスクを高めてしまう可能性がある。

このような課題を解決するため、私たちは内視鏡鉗子チャネルとデバイスの間に持続的かつ自動的に潤滑剤を塗布できる装置を発案し、開発を進めてまいりました。

その結果誕生したのが、潤滑剤持続塗布デバイス「Channel Smoother M(CSM)」(ORT Medical Co., Tokyo, Japan)です。

本デバイスは特許を取得し、製品化に至りました。

本製品が内視鏡医の皆様の操作性向上と、より安全で効率的な内視鏡診療の一助となれば幸甚です。

「Channel Smoother M(CSM)」は、JDDW 2025を機に発売 です。

です。

先進消化器内視鏡開発学講座、森宏仁教授の2つの研究成果が消化器内視鏡、Endoscopyにアクセプトされました!

森先生より論文のコメントをいただきましたのでHPで紹介させていただきます。

①「内視鏡用・全層縫合器ゼオスーチャーM®による消化管縫合法及び臨床導入の実際」

消化器内視鏡 特集号 「動画で魅せる内視鏡的創閉鎖法のすべて」 2025,37巻8号 東京医学社

(論文の要旨)

軟性内視鏡を用いたNatural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery(NOTES)は,体表面に術創のない低侵襲手術として注目されたが、軟性内視鏡用の縫合機器の開発は進まず、次第に実現の難しい治療法と思われた。しかしNOTESの中でもESDの延長線上に位置し消化管壁の腫瘍を全層切除するEndoscopic Full- Thickness Resection(EFTR)は、軟性内視鏡用全層縫合器や既存クリップと外科縫合糸との組み合わせなどで切除面を縫合することで縫合の問題を解決し、現在本邦では、消化器内視鏡医がこの手術を施行している。本稿では、これまでにゼオンメディカル社と開発してきた消化管用・全層縫合器ゼオスーチャーM®の基本縫合動作とコツにつき分かりやすく解説し、ゼオスーチャーM®が適する臨床応用の実際につき述べた。

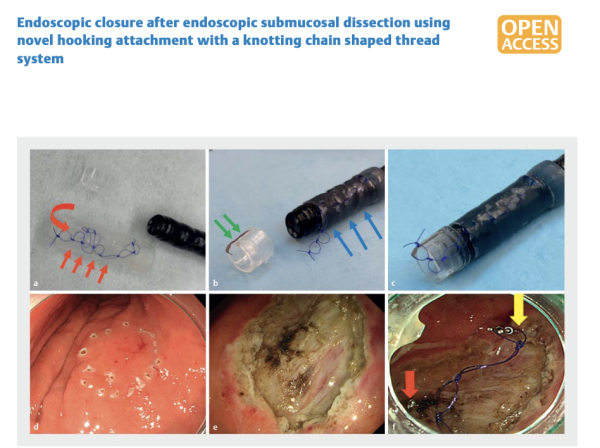

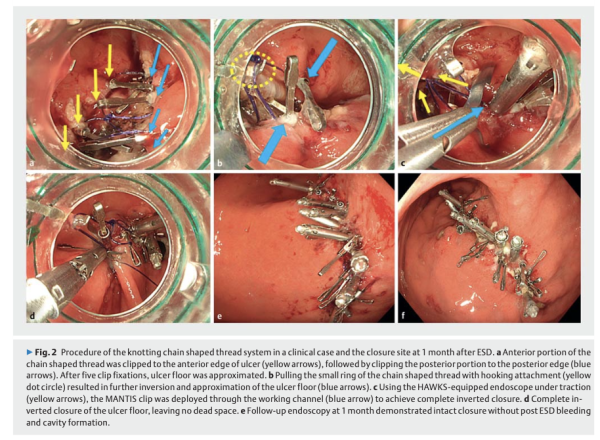

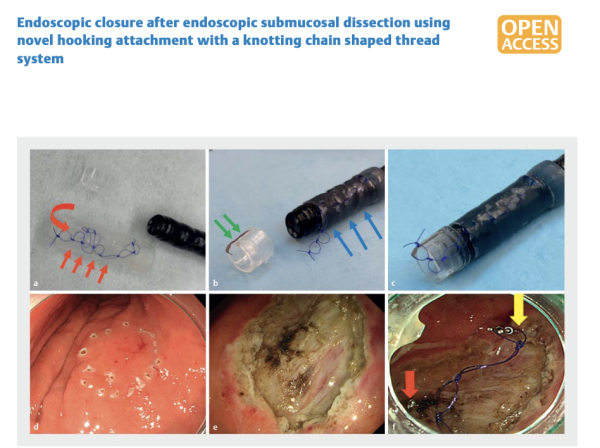

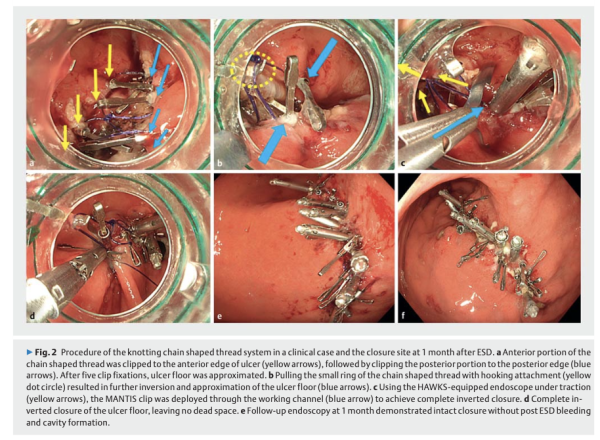

② Hirohito Mori, et al.

Endoscopic closure after endoscopic submucosal dissection using novel hooking attachment with knotting chain shaped thread system. Endoscopy, accept in press

(論文の要旨)

胃癌に対するendoscopic submucosal dissection (ESD) 後の出血などの予防に、人工潰瘍底の閉鎖の報告は多い。内視鏡専用の縫合器を用いた報告もある。しかしながら、昨今の経済状況からは、大型の縫合器の開発や改善には多額のコストがかかるため、既存の糸やクリップを用いた汎用性の高い方法でありながら、なおかつ斬新な人工潰瘍底の閉鎖方法である第2世代の縫合器開発がいぞがれている。我々は、HAWKS: hooking attachment with knotting chain shaped thread system縫合を発案・特許化・プロトタイプ作成し、臨床導入で確実な縫合を評価し報告した。

森先生おめでとうございました!

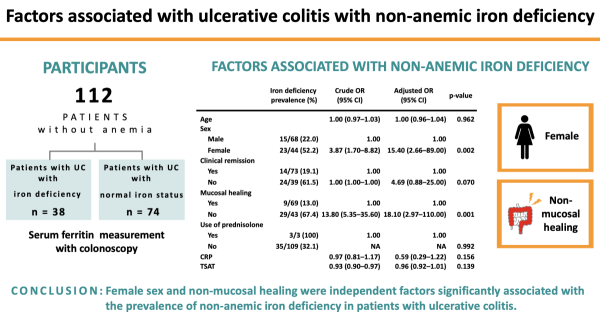

愛媛県立中央病院の消化管グループが、Gastroenterology (IF: 2.6)へ投稿した、「潰瘍性大腸炎患者における非貧血性鉄欠乏症の関連因子」に関する論文がアクセプトされました。

「rising star」のS氏より、これからも頑張ります!とのコメント付きで論文の要旨をいただきましたので掲載させていただきます。

下記要旨です。

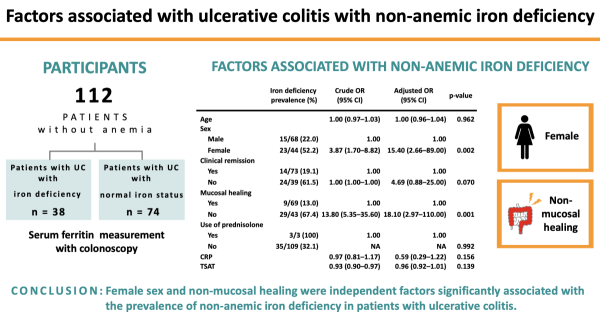

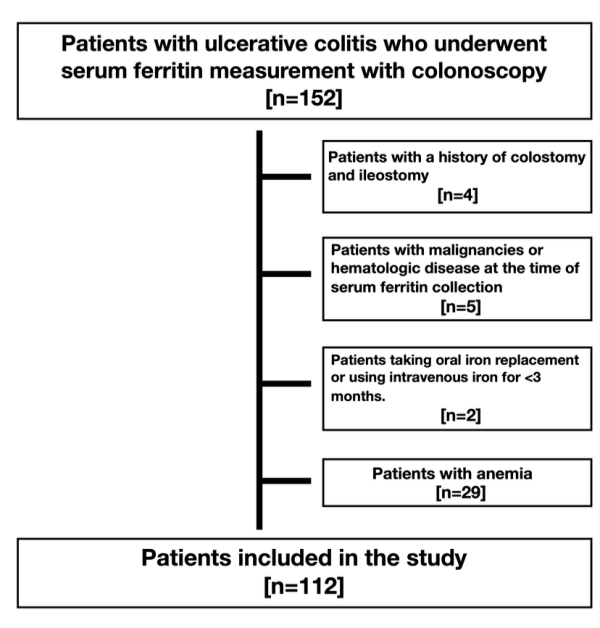

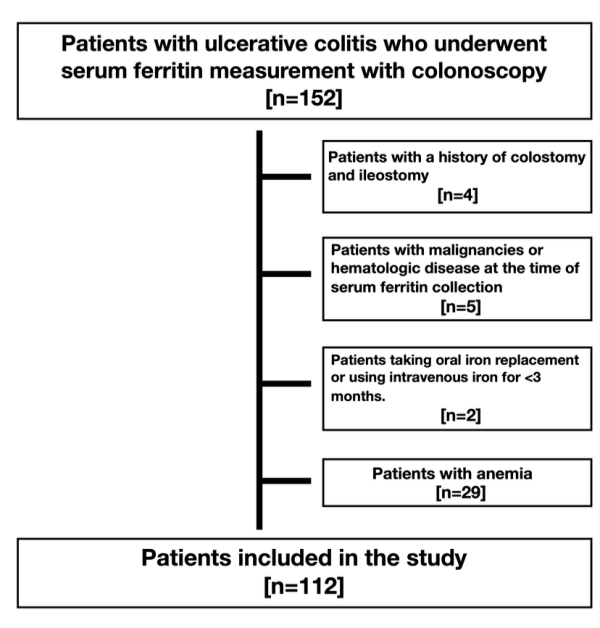

Factors associated with ulcerative colitis with non-anemic iron deficiency

非貧血性鉄欠乏症(Non-anemic iron deficiency: non-anemic ID)はQOLに悪影響を及ぼすことが報告されていますが,過小評価され見落とされている可能性があると考えました.そこでUC患者におけるNon-anemic IDの有病率に関連する因子を検討しました.2021年から2023年の間に愛媛県立中央病院で大腸内視鏡検査と同時にフェリチンを測定した貧血のないUC患者112人を対象とし,Non-anemic ID群(n=38)とNormal iron states群(n=74)に分けて患者背景や疾患活動性について比較検討しました.多変量解析を行ったところ,非粘膜治癒(OR 24.40、95%CI 4.16-143.00、p<0.001)および女性(OR 20.60、95%CI 3.71-115.00、p<0.001)がNon-anemic IDと独立して関連していました.非粘膜治癒,女性であることはUC患者におけるNon-anemic IDの有病率と独立して関連する因子でした.内視鏡的粘膜治癒が得られていない症例では有意にNon-anemic IDの有病率が高かったことから,Treat to Targetとして内視鏡的粘膜治癒が達成していない場合,鉄動態のモニタリングがNon-anemic IDの早期発見につながる可能性があると考えています.

おめでとうございました!

肝臓グループの廣岡昌史先生が第32回日本門脈圧亢進症学会総会において、第2回國分賞を受賞されました!

以下の通り、廣岡先生よりコメントをいただきました。

第32回日本門脈圧亢進症学会総会において、第2回國分賞を受賞し、受賞講演を行いました。

國分賞は、第六代國分茂博理事長のご寄付を原資に設けられた賞であり、総会における若手発表者への優れた直接指導や、学術集会での顕著な活躍を通じて本学会の学術研究を推進し、将来的に本領域のリーダーとして社会への啓蒙と貢献が期待される学会員(55歳未満、海外研究者はこの限りではありません)に授与されます。

このたび、このような栄えある賞を賜り、誠に光栄に存じます。

今後も本学会を通じて門脈圧亢進症の診断・治療の進歩に微力ながら貢献するとともに、本賞の趣旨に沿って後進の指導にも力を尽くしてまいります。

この度は誠にありがとうございました。

廣岡先生、栄誉ある賞の受賞、誠におめでとうございます。

です。

です。