愛媛大学大学院医学系研究科 先進消化器内視鏡開発学講座の森宏仁先生の論文が欧文論文(Endoscopy誌)にアクセプトされました。

森先生より論文の要旨を下記の通りいただきましたので、紹介させていただきます。

論文名

「Endoscopic resection of gastric cancer involving pylorus and duodenum using novel anchor ring-shaped thread counter traction」

ジャーナル:Endoscopy

論文要旨:胃癌に対するendoscopic submucosal dissection (ESD)は確立した治療法であるが、病変の位置によって難易度は異なる。特に幽門輪から十二指腸に拡がった病変は難易度が高く、十二指腸穿孔や幽門輪狭窄のリスクも高い。ESDでのトラクションの報告は多数あるが、簡便で内視鏡に干渉しない確実な新たなトラクション法としてアンカーリング糸カウンター法について論じた。

現状、accept in pressの状態ですが、閲覧可能となりましたら、本記事にリンクを貼る形で後日反映させていただきますので、記事を読んでいただいた皆様よろしくお願い申し上げます。

6月21-22日に開催された日本消化器内視鏡学会四国支部例会において学生の寺町君が堂々と学会発表をおこなってくれました。寺町先生、お疲れ様でした。

指導にあたってくださった、石川将先生より以下のコメントをいただきましたので報告させていただきます。

6月21-22日に開催された日本消化器内視鏡学会四国支部例会に参加してきました。今回私は専攻医の森田先生、ポリクリ生の寺町君と一般演題で発表させて頂きました。

寺町君は5年生とは思えない堂々とした発表であり、質疑応答も素晴らしかったです。私は見守るだけでした。

森田先生の発表も素晴らしく、質問が次々に飛んでいましたが的確に返答されていて頼もしさを感じました。

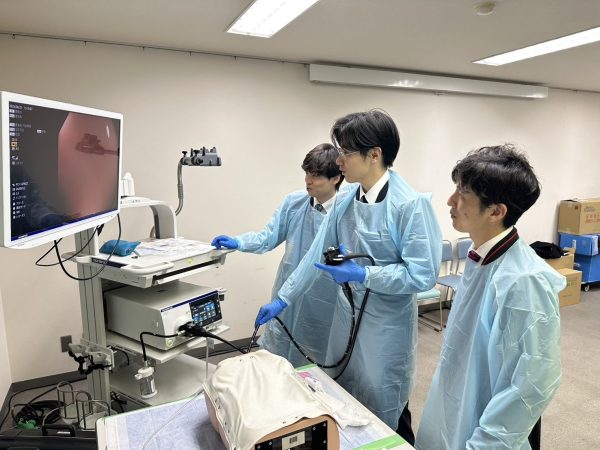

当日はハンズオンセミナーも開催されており大腸内視鏡やERCPで使用する処置用スコープも体験することが出来、会場も盛況でした。

今後も実習で回ってきた学生さんや研修医の先生と継続的に発表出来ればと思います。発表や参加された先生方お疲れ様でした。

当科石川将先生の論文が、Nature and Science of Sleepに採択されました。

以下、石川先生よりいただいたコメントです。

この度、昨年末に初回投稿を行いました愛媛大学の学生健診データを基に作成した「痩せと睡眠時間に関する論文」がアクセプトされ、オンラインで掲載されましたので、御報告申し上げます。

以下、論文の要旨をご紹介させて頂きます。

本研究は、愛媛大学の学生12,496名を対象に睡眠時間とBMI(低体重および肥満)の関連を調査した横断研究です。解析の結果、睡眠時間は肥満の有病率とは有意に逆相関し、低体重の有病率とは有意に正相関することが明らかになりました。本研究は若年層において睡眠時間と低体重の関連を示した初の報告となります。これらの結果は、睡眠時間が若年者の体重管理および健康状態に深く関わっている可能性を示唆しており、今後の健康支援や予防医学において、適切な睡眠の確保が重要な要素であることを示しています。

こちらが、リンクです。

今後も引き続き、論文作成および研究活動を継続していきます。

何卒、今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

盛田真先生の学位論文「Endoplasmic reticulum stress sensor protein PERK in hepatic stellate cells promotes the progression of hepatocellular carcinoma via p38δ MAPK/IL-1β axis」がScientific Reportsにアクセプトされました!おめでとうございます。

以下、盛田先生よりいただきましたコメントです。

本研究では、MASH肝細胞癌の腫瘍微小環境における肝星細胞の小胞体ストレスセンサーPERKの役割について検討いたしました。MASHにおいて腸管からの吸収が亢進しているパルミチン酸 (PA)を肝星細胞に添加し、小胞体ストレスを誘導したところ、PERKシグナルが活性化し、細胞増殖作用を有する炎症性サイトカインIL-1βの発現が増加しました。また、PERKの発現をPERK siRNA/plasmidで調節したところ、IL-1βの発現が減少/増加したことから、PERKはIL-1βの発現を制御していることが明らかになりました。さらに、PAで刺激した肝星細胞の培養上清で肝癌細胞を培養すると、増殖能・遊走能・浸潤能が促進しましたが、肝星細胞のPERKノックダウンにより、これらの悪性形質は抑制されました。この結果から、肝星細胞におけるPERKはIL-1β分泌を介して肝細胞癌の進展を促進することが示されました。また、肝星細胞におけるPERKを介したIL-1β産生機構を明らかにするために、RNA-seq解析を行った結果、PERKとIL-1βの中間分子として、p38δ MAPKを同定いたしました。以上より、肝星細胞におけるPERKはp38δ MAPK/IL-1β軸を介してMASH肝細胞癌の進展を促進することが示されました。

最後に、本研究の遂行にあたり、多大なるご支援・ご指導を賜りました日浅教授、徳本先生、共著者の先生方、技官の皆様に心より御礼申し上げます。

今後も学位研究を通じて培った知見を活かし、より一層研究に励んでまいりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

本研究成果の詳細につきましては、以下のリンクよりご覧いただけます。

https://rdcu.be/epLHD

このたび、愛媛県立中央病院 消化器内科の多田藤政先生が、第33回愛媛医学会賞を受賞されました。

以下、多田先生からの受賞コメントをご紹介いたします。

「このたびは第33回愛媛医学会賞という名誉ある賞を賜り、謹んで御礼申し上げます。

令和7年5月31日、松山市にて開催された令和6年度愛媛医学会総会において、本論文が高く評価され、表彰いただきました。この場をお借りして、ご指導いただきました平岡先生、日浅教授をはじめ、貴重な症例をご提供くださった同門の先生方に心より感謝申し上げます。

本論文は昨年、黄蘭会臨床研究賞および日本消化器病学会奨励賞も受賞しており、今回の受賞により、三つの学術賞をいただくこととなりました。多くの先生方からの温かいご支援とご評価に、身の引き締まる思いでおります。

今後も、日々の診療の中で生まれるClinical Questionに真摯に向き合い、臨床現場に貢献できる研究を続けてまいります。引き続きご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。」

令和7年5月24日付の愛媛新聞掲載記事および論文要旨は、本記事の下部に掲載しております。お時間のある方は、ぜひご一読ください。

愛媛新聞掲載記事:「愛媛医学会賞 2氏選出」2025年5月24日付愛媛新聞

(掲載許可番号:d20250604-01)

論文要旨:

国際共同非盲検第III相試験「IMbrave150試験」において、切除不能肝細胞がん患者に対するアテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法(Atez/Bev)がソラフェニブよりも全生存期間(OS)および無増悪生存期間(PFS)を延長することが示されました。その結果、アテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法は切除不能肝細胞がん患者において現在の一次治療として採用されています。私たちの論文は、RELPECグループ(市中病院を中心とした多施設共同研究グループ)に所属している施設においてIMbrave150試験で登録症例の除外基準となっている「胃食道静脈瘤(EGV)を合併している」または「半年以内にEGVの治療歴がある」症例における有害事象(AE)、OS、PFSを比較検討しています。

EGVを合併した症例では肝予備能低下が多く見られ、OSは不良でしたが、PFSには差がみられませんでした。肝予備能を中心とした両群間で有意な差がある項目を用いて、Propensity scoreを作成し、Inverse probability weighting(IPW)で補正した結果、OSとPFSには変化がありませんでした。また、EGV出血に関しても両群間で差がみられませんでした。これにより、EGVに対する適切な内視鏡治療が行われた場合、Atez/BevはEGVを有する切除不能肝細胞がん患者における有効な治療選択肢となりうることが示唆されました。

多くの先生方からの評価を受け、このような栄誉に輝くことは大変光栄であります。今後も、Clinical Questionに対する一助となるよう努めて参りますので、引き続きご指導を賜りますようお願い申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。

肝臓グループの矢野怜先生が、第33回愛媛医学会賞を受賞されました。

以下、矢野先生からの受賞コメントを紹介します。

この度は愛媛医学会賞という名誉ある賞を賜り、大変光栄に存じます。

同門の多田先生とのダブル受賞となり、そちらに関しても大変貴重な経験と思っております。

新聞記事にも取り上げていただきました。多田先生のコメントに添付されておりますのでご興味のある方はご一読いただければ幸いです。

受賞対象となった論文は、「Lymphatic drainage dysfunction via narrowing of the lumen of cisterna chyli and thoracic duct after luminal dilation」の題で Hepatology International に掲載された学位論文です。

近年、肝疾患におけるリンパ液の機能異常や形態異常、さらにはその病的意義に対する関心が高まりつつあり、特に、腹水形成とも関与が指摘されており、重要な研究テーマとなっています。

本研究では、multi-detector-row CTや高周波超音波検査法を用いて、乳糜槽および胸管といった肝外リンパ管の観察を行い、肝疾患の進行に伴うリンパ管の形態変化とその病態的意義を明らかにしました。具体的には、肝静脈圧較差(hepatic venous pressure gradient; HVPG)を指標とし、慢性肝疾患から代償性肝硬変の段階ではHVPGとリンパ管径が良好な正の相関を示す一方で、非代償性肝硬変に進行すると一部の症例でリンパ管が狭小化し、これが難治性腹水の発症と強く関連することを示しました。

本研究は、廣岡先生、日浅先生をはじめ、日頃よりご指導くださっている先生方のお力添えあっての成果です。また、日々支えてくれている家族を含め、多くの皆様に心より感謝申し上げます。今後もより一層研鑽を積み、愛媛から世界に向けて発信できるよう、今以上に謙虚に、そして真摯に取り組んでまいりますので、引き続きご指導・ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

2025年5月25日(日)に開催されました日本内科学会 第132回四国地方会において、研修医奨励賞を和田先生と後藤先生が受賞されました。

受賞に際して指導医の行本先生と村上先生よりコメントをいただきました。

「和田先生、後藤先生、研修医奨励賞おめでとうございます。指導することもないぐらい自分から積極的にスライドを作成され、当日の質疑応答も堂々たるものでした。指導医としても学ぶことが多かったです。おめでとうございます!」

先生方の益々のご活躍をお祈り申し上げます。発表お疲れ様でした!

愛媛県立中央病院 消化管グループの論文が JGH open (IF:1.8) にアクセプトされました.

以下,first author Sからのコメントです.

愛媛県立中央病院 消化器グループが投稿しておりました,潰瘍性大腸炎の5-ASA服薬アドヒアランスについての論文” History of Previous Medication Self-Discontinuation Predicts the Current Adherence to 5-Aminosalicylates in Patients With Ulcerative Colitis”が JGH open (IF:1.8) にアクセプトされました.

潰瘍性大腸炎患者の基本治療薬である5-ASA治療において,服薬アドヒアランスは重要です.しかし服薬アドヒランスの評価は実臨床において非常に煩雑です.そこで簡便に服薬アドヒアランスを評価する方法がないかと考えました.我々は”過去に服薬自己中断歴がある患者は不適切な疾患認識があるためその後の服薬アドヒアランスも低いままである”と仮定し,潰瘍性大腸炎患者における過去の服薬自己中断歴と5-ASA治療における現在の服薬アドヒアランスとの関連を評価しました.

本研究は2021年〜2024年の間に愛媛県立中央病院で5-ASA治療をしている潰瘍性大腸炎患者228名を対象に自記式質問票を用いて過去の服薬自己中断歴と現在の服薬アドヒランスが評価されました.結果として, 5-ASAの現在の服薬遵守率は92.9%(212/228)であり,過去に服薬自己中断歴がある患者は7.8%(18/228)でした.本検討において,過去の服薬自己中断歴(p<0.001),若年(p<0.001),1日1回の5-ASAレジメン(p<0.001)は現在の服薬アドヒアランスと逆相関していました.

本研究の結果により,過去の服薬自己中断歴を確認することが,煩雑になりがちな5-ASA治療の現在の服薬アドヒランスを評価する上で有用なツールとなる可能性が示唆されました.Sのような患者に対しては積極的な服薬指導,アドヒアランス向上が望めるような(アドヒアランスが影響しないような)薬剤選択をする必要があるかもしれません.

本研究は愛媛県立中央病院の消化器内科診療に携わる先生方や医療スタッフのご協力によって行うことができました.深い感謝を申し上げます.

消化管グループ 山本安則先生が、先進消化器内視鏡開発学講座 森宏仁先生の指導の下でまとめられた、胃ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)後の人工潰瘍に対する新しい縫合閉鎖法に関する論文が、Endoscopy E-Videosにアクセプトされました。

論文名: Novel combination closure of an artificial ulcer after gastric endoscopic submucosal dissection using double-arm-bar suturing system and anchor prong clip

以下、山本安則先生からのコメントです。

本論文では、早期胃癌などに対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の後に生じる粘膜欠損(人工潰瘍)を閉鎖するための、新しい縫縮法について報告いたしました。

ESDは低侵襲な治療法ですが、術後の出血、特に抗血栓療法を行っている患者さんにおける遅発性出血が課題の一つです。術後の潰瘍を縫合閉鎖することで出血リスクの低減が期待できますが、胃壁は厚いため、内視鏡を用いた縫合は容易ではありませんでした。

そこで私たちは、既存の縫合デバイスである「ダブルアームバー縫合システム(Zeosuture M, Zeon Medical Co., Tokyo, Japan)」と、強力な把持力を持つ新しいクリップである「アンカープロングクリップ(MANTIS Clip; Boston Scientific, Marlborough, Massachusetts, USA)」を組み合わせる方法を考案しました。この併用により、精密な縫合と粘膜下の死腔を最小限に抑えた縫合閉鎖ができるのではないかと考え、その有効性を報告しました。

実際に、抗血小板薬を2剤服用中の患者さんにご協力いただき本手技を行った結果、良好な潰瘍閉鎖が得られ、術後の出血といった合併症も認められませんでした。この結果から、本併用閉鎖法は、胃ESD後の偶発症を予防し、特に高リスク患者さんの入院期間の短縮や後出血の抑制に有用である可能性が示唆されました。

現在、本手技の有効性と安全性をさらに検証するため、多施設共同での臨床試験(RCT)も開始しており症例を集積中です。より多くのデータに基づき、本法の確立を目指して参ります。

本研究の遂行にあたり、愛媛労災病院勤務中にご尽力いただきました岡田正也先生、神田 正敏先生、ご指導を賜りました森宏仁先生、日浅陽一教授に心より深謝申し上げます。また、日頃よりサポートいただいている消化管グループの先生方に厚く御礼申し上げます。

今後ともご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

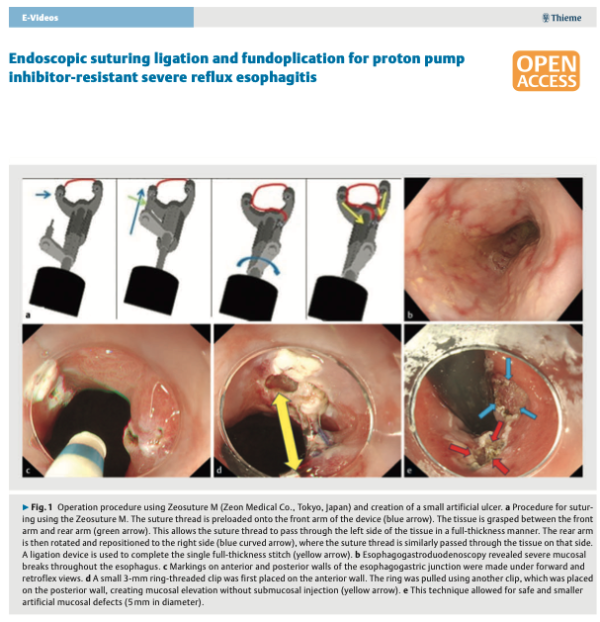

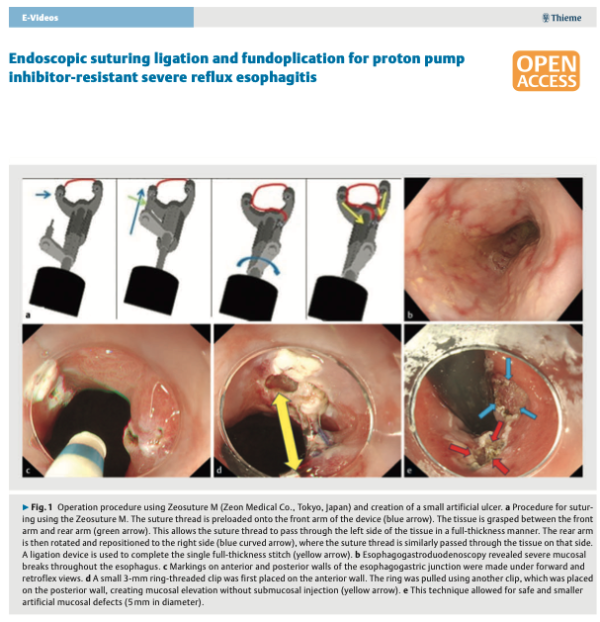

愛媛大学大学院先進消化器内視鏡開発学講座 森 宏仁先生の論文がEndoscopy E-Videos誌にアクセプトされました!

Title: Endoscopic suturing ligation and fundoplication for proton pump inhibitor-resistant severe reflux esophagitis.

Endoscopy. 2025 Dec;57(S 01):E308-E309.

以下、森先生よりいただいたコメントです。

本内視鏡手技は、難治性逆流性食道炎に対するARMS(anti reflux mucosectomy)の発展型であるAPM-P(anri reflux muco plasty)の1亜型であり、内視鏡縫合器で粘膜欠損を縫合し難治性逆流性食道炎を根治せしめる内視鏡技術である。ARM-Pの世界的権威である昭和大学江東豊洲病院の井上晴洋教授にELFをARM-PZと命名いただき、現在10例のパイロットスタディーを行っており、術時間の短縮と正確な縫合により良好な成績を得ている。今後、先進医療から多施設臨床試験を予定している。