愛媛大学大学院先進消化器内視鏡開発学講座 森 宏仁先生の論文がEndoscopy E-Videos誌にアクセプトされました!

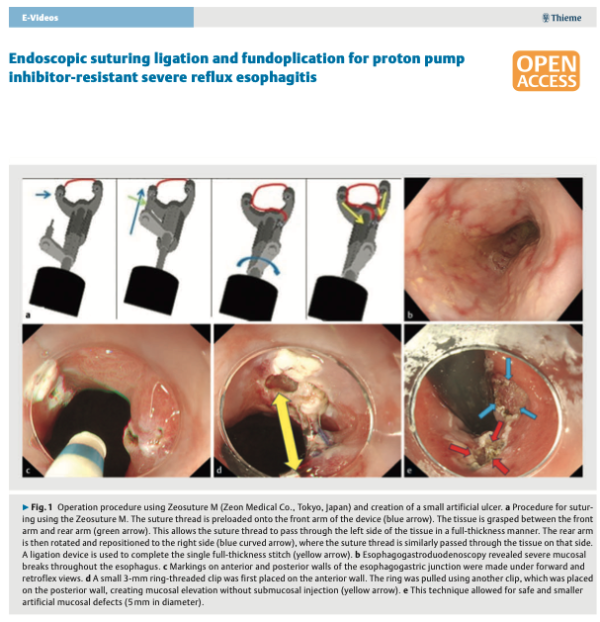

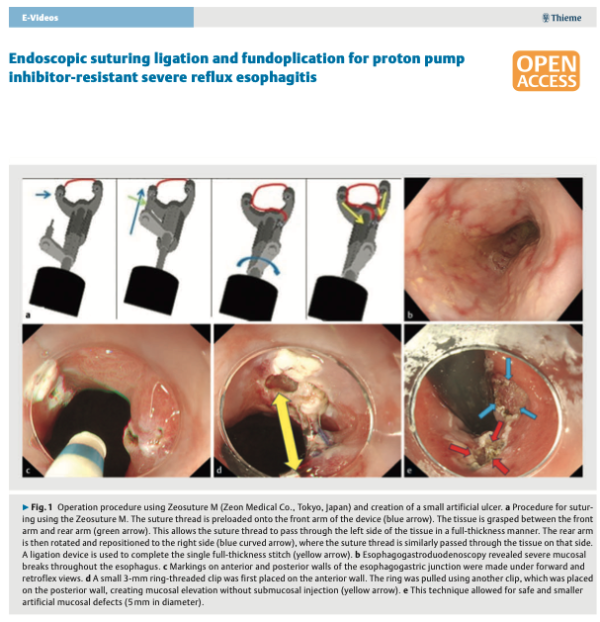

Title: Endoscopic suturing ligation and fundoplication for proton pump inhibitor-resistant severe reflux esophagitis.

Endoscopy. 2025 Dec;57(S 01):E308-E309.

以下、森先生よりいただいたコメントです。

本内視鏡手技は、難治性逆流性食道炎に対するARMS(anti reflux mucosectomy)の発展型であるAPM-P(anri reflux muco plasty)の1亜型であり、内視鏡縫合器で粘膜欠損を縫合し難治性逆流性食道炎を根治せしめる内視鏡技術である。ARM-Pの世界的権威である昭和大学江東豊洲病院の井上晴洋教授にELFをARM-PZと命名いただき、現在10例のパイロットスタディーを行っており、術時間の短縮と正確な縫合により良好な成績を得ている。今後、先進医療から多施設臨床試験を予定している。

当科内分泌グループの先生方が多く携わった日本内分泌学会四国支部 市民公開講座が開催され、盛会となりました!

日本内分泌学会四国支部 市民公開講座は、「ホルモンを知って,みんなで健康!」のテーマで、令和7年2月16日(日) 10時から、愛媛大学 城北キャンパス 南加記念ホールで、愛媛大学 総合健康センターの古川慎哉教授の世話人のもとで開催されました。

まず、日本内分泌学会四国支部長/愛媛大学 内科の松浦文三先生から、「ホルモンとは」の概説の後、松山赤十字病院 内科の山本晋先生から、「甲状腺ホルモンが過剰な場合と不足している場合の症状や甲状腺の腫れ」について、愛媛大学 内科の三宅映己先生から、「肥満の合併症と治療法,やせの注意点」について、そして愛媛大学 総合健康センターの古川先生から、「夜間頻尿の原因,合併症とその治療」についてわかりやすく講演をいただきました。各講演の後には、多くの質問をいただき、各先生に丁寧に答えていただきました。

30名以上の参加を得て,盛会裏に終了しました。今後も機会を作って、「内分泌」の市民講座を開催したいと存じます。

愛媛県立中央病院 消化管グループの論文が JGH open (IF:1.7) にアクセプトされました.

以下,first author Sからのコメントです.

愛媛県立中央病院 消化器グループが投稿しておりました,悪性腫瘍による成人腸重積の臨床的特徴についての論文”Characteristics of adult intussusception due to malignancy in Japanese patients”が JGH open (IF:1.7) にアクセプトされました.

成人腸重積症は小児の成人腸重積と異なり,器質性疾患が原因となることが多いとされています.しかし稀な疾患のため,まとまった解析がこれまでされておらず,悪性腫瘍による成人腸重積の臨床的特徴は明らかにされていませんでした.そこで今回,悪性腫瘍による成人腸重積とその他の原因による成人腸重積の臨床的特徴を比較検討しました.2013年から2021年までに愛媛県立中央病院で成人腸重積(20歳以上)と診断された54名を対象として,2つのグループ(悪性腫瘍群n=26、その他の疾患群n=28)に分けて臨床的特徴について多変量ロジスティック回帰分析を用いて評価しました.多変量解析の結果より,64歳以上・慢性症状・結腸型が悪性腫瘍による成人腸重積と独立して関連していました(adjusted odds ratio [OR] 16.00, 95%CI 1.23–208.00; adjusted OR 32.70, 95% CI 1.50–712.00; adjusted OR 31.20, 95%CI 2.68–363.00, respectively).結論として,高齢者(64歳以上)・慢性症状・結腸型の成人腸重積は悪性腫瘍によるAIの特徴であることがわかりました.そのため上記特徴を持つ成人腸重積では保存的に腸重積が改善しても悪性疾患の存在を疑って原因精査が必要であることが示唆されました.

本研究は消化器内科診療に携わる先生方や医療スタッフのご協力によって行うことができました.深い感謝を申し上げます.

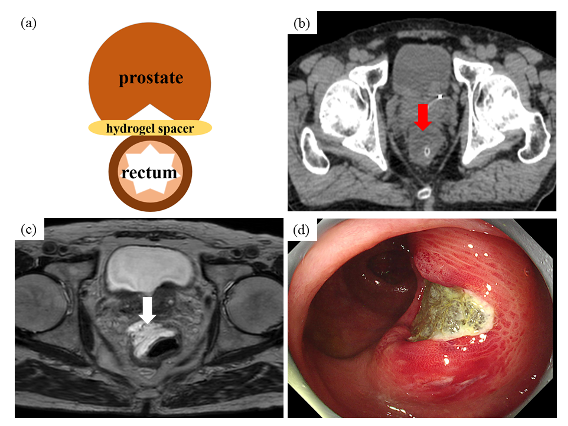

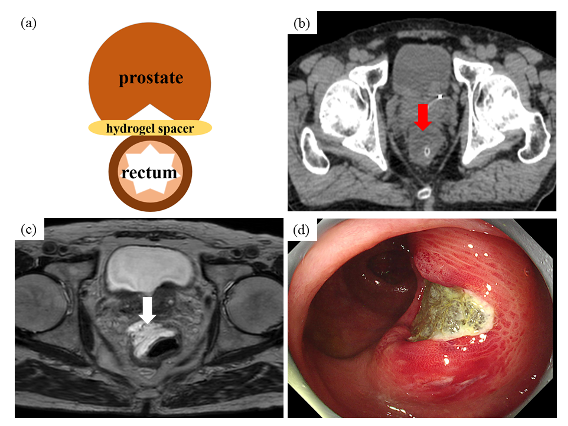

済生会今治病院の八木専先生の論文がDEN openにてpublishされました。

以下八木先生よりコメントです。

今回DEN openにて論文がpublishされましたのでご報告申し上げます(DEN Open. 2024 Dec 2;5(1):e70036. doi: 10.1002/deo2.70036.)。ハイドロゲルスペーサー留置術により直腸潰瘍を来した症例のCase reportになります。

前立腺癌に対する治療方法の一つに放射線治療RTがありますが、そのRTによる放射線性直腸炎・膀胱炎を予防するためにここ最近では前立腺と直腸の隙間にハイドロゲルスペーサーを留置する方針がとられています。そのため最近あまり内視鏡医として放射線性直腸炎の症例が少なくなったと実感しています。しかし、その留置により直腸潰瘍を来した稀な1例を経験したため報告しました。これまで報告は少ないですが、今後前立腺癌の増加しているように今後、このような疾患が増える可能性があり周知する必要があると考え報告させていただきました。また、これまでの報告を考えると憩室症がリスクになる可能性があるため注視する必要があると考えます。

第122回日本消化器病学会四国支部例会(第133回日本消化器内視鏡学会四国支部例会と合同開催:県立中央病院 宮田英樹会長)において、当科の阿部雅則先生が会長を務められ、盛会に終了いたしました。

以下、阿部先生よりいただきましたコメントです。

2024年11月30日(土)、12月1日(日)に松山市総合コミュニティーセンターにおいて開催しました第122回日本消化器病学会四国支部例会(第133回日本消化器内視鏡学会四国支部例会と合同開催)では、多大なるご支援を賜りまして誠にありがとうございました。

両日とも天候に恵まれ、お陰様を持ちまして無事に本会を終えることが出来ました。

運営に当たりましては、何かと不行き届きな点があったものと存じますが、無事学会を終了することができましたのは皆様方のご協力ご理解のおかげと心より感謝申し上げます。とくに、ご指導ご協力いただいた第133回消化器内視鏡学会四国支部例会の宮田英樹会長、日本消化器病学会四国支部第27回専門医セミナーの田中良憲会長、事務を担当頂いた薬師寺是行様、運営を支えて頂いたイブニング・グロー社の皆様には深謝いたします。

愛媛県立中央病院 消化器内科IBDセンターの臨床研究 ”潰瘍性大腸炎患者の治療薬選択におけるSDMにBio/JAK使用歴が与える影響” が,日本炎症性腸疾患学会(JSIBD)2024で「優秀賞」を受賞しました.

以下、県立中央病院の先生方からのコメントです.

近年,診療において患者さんの価値観を共有して一緒に治療方針を決定していくShared decision making (SDM)が重要視されています.それは潰瘍性大腸炎のBio/JAK選択においても同様です.今回,Bio/JAK naïve症例とBio/JAK exposure症例では薬剤選択に寄与する情報量の差(これまでに投与したBio/JAKの治療反応など)があるため、Bio/JAK選択におけるSDMに影響を与えるのではないかと仮定しました.

本研究で得られた結果は下記のとおりです.

①Naïve症例では患者主体による薬剤選択が53%(20/38)であるのに対して,Exposure症例は患者主体による薬剤選択が17%(7/41)で有意に少なかった(p=0.001).

②Naïve症例では患者の薬剤選択理由は多岐にわたっていたのに対して,Exposure症例における患者の薬剤選択理由は全て投与経路であった.

この結果により,薬剤選択に寄与する情報の多いExposure症例においても,投与経路は患者にとって重要な因子でありSDMを実践する上で考慮する必要があることがわかりました.

今後も新しい試みに挑戦していきたいと思います。

渡辺崇夫先生がまとめた、EKEN studyグループの臨床研究がJournal of Gastroenterologyにアクセプトされました。

以下、渡辺先生からのコメントです。

論文名:Clinical factors to predict changes of esophagogastric varices after sustained viral response with direct-acting antiviral therapy

著者名:Takao Watanabe, Yoshio Tokumoto, Hironori Ochi, Toshie Mashiba, Fujimasa Tada, Atsushi Hiraoka, Yoshiyasu Kisaka, Yoshinori Tanaka, Sen Yagi, Seiji Nakanishi, Kotaro Sunago, Kazuhiko Yamauchi, Makoto Higashino, Kana Hirooka, Masaaki Tange, Atsushi Yukimoto, Makoto Morita, Yuki Okazaki, Masashi Hirooka, Masanori Abe, Yoichi Hiasa

本論文は、愛媛県内で組織するEKEN study Groupの先生方にご協力いただき、C型肝硬変症例のDAA治療後によるSVR達成後の食道胃静脈瘤の変化、また静脈瘤増悪・改善に寄与する因子を明らかし、それらを利用した予測のためのスコアリングを提案したものです。

ご指導いただいた徳本先生、また何より、大変お忙しい中ご協力いただいたEKEN study Groupの先生方に深く感謝申し上げます。EKENの研究として初めて、JGにアクセプトという高評価を受け、本当にうれしいです。今後ともご協力のほど、なにとぞよろしくお願いいたします。

奥嶋優介先生の学位論文がScientific Reportsにアクセプトされました。

以下指導医の渡辺先生からのコメントです。

論文名:PKR associates with 4.1R to promote anchorage-independent growth of hepatocellular carcinoma and lead to poor prognosis

本論文は奥嶋先生の学位論文です。

内容としては、渡辺が継続している肝細胞癌におけるPKRの役割に関するものです。これまでにPKRが肝細胞癌の増殖に寄与することを示してきましたが、詳しい機序としてPKRの直接の下流分子は明らかでありませんでした。今回の論文ではIP-MSを利用してPKRの結合蛋白質として4.1Rを同定し、肝癌進展におけるPKR-4.1R axisの作用機序を明らかにしたものです。

本研究は、分子病態医学の今村健志教授の御指導のもと、准教授の川上良介先生、また今村教授を通して、東京大学医科学研究所の村上善則教授 (現、日本医科大学 先端医学研究所 分子生物学部門)、伊東剛先生、笠井優先生、名古屋市立大学薬学研究科の井上靖道教授にも共同研究としてご協力をいただきました。

上記の先生方、第3内科の技官の皆様、分子病態医学の皆様に深く感謝申し上げます。