松山赤十字病院の渡邉拓郎先生が、日本消化器病学会四国支部奨励賞を受賞されました。

以下、渡邉先生からのコメントです。

この度、第121回 日本消化器病学会四国支部例会にて、四国支部奨励賞を受賞することができました。胆道癌に対するGCD療法中に認めた稀な有害事象に対する報告です。このような素晴らしい賞を受賞できたのも胆膵グループの先生をはじめとする、諸先生方のご指導のおかげと感じております。現在は松山赤十字病院に転勤となり、横田先生の指導の元、日々勉強させていただいております。今後とも精進していきますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

市立宇和島病院の和泉翔太先生が、日本超音波医学会 第97回学術集会で新人賞を受賞されました。

以下、和泉先生より、コメントです。

この度日本超音波医学会 第97回学術集会で新人賞を受賞することができました。

昨年10月に四国地方会で新人賞に選考頂き、今回の総会で発表する機会を与えて頂きました。前回の発表時よりも更に多くの先生方からご質問やコメントを頂き、私自身勉強をさせて頂きました。

このような貴重な機会を与えてくださった、廣岡先生、日浅先生をはじめ多くの先生方には感謝するばかりです。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

2024年5月31日(金)~6月2日(日)に横浜で開催された日本超音波医学会 第97回学術集会にて、広岡昌史先生が工藤賞を受賞されました。

以下、受賞に際して、広岡先生よりコメントです。

5月31日から6月2日まで横浜で開催された日本超音波医学会第97回学術集会において工藤賞を受賞させていただきました。工藤賞は“本会の発展を願って基金を拠出された工藤正俊博士を記念して、令和3年度に設けられました。本賞は、今後の日本超音波医学会の発展に寄与しうる優秀な人材を顕彰することを目的とするものです”と定義されております。今回で3回目の表彰になります。これまで多くの先生のご支援により成し遂げてきた超音波研究を評価いただき受賞することができました。この場をお借りして御礼申し上げます。受賞スピーチでも申し上げたとおり、まだまだ超音波医学の発展に貢献していきたい所存です。今後もご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。(日本超音波医学会理事長の飯島先生より表彰いただきました)

2024年5月31日(金)~6月2日(日)に横浜で開催された日本超音波医学会 第97回学術集会にて、矢野怜先生が奨励賞を受賞されました。

以下矢野先生からのコメントです。

「この度、日本超音波医学会 第97回学術集会にて、奨励賞を受賞することができました。エコーで見た胸管の変化を肝疾患の進展度別に評価した検討になります。光栄な賞をいただくことができ、素晴らしい時間を過ごすことができました。また、今回の学術集会では若手中心のコンペ形式の企画に携わせていただきました。こちらも盛況で、消化器領域の若手の先生だけではなく、循環器領域の先生とも交流ができ、非常に良い経験でした。超音波医学会は消化器領域だけではなく、多くの分野・職種の方と、ディスカッションできることが非常に良いと感じました。今後とも頑張りたいと思います。」

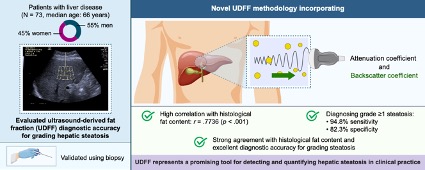

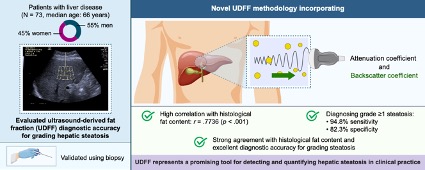

中村由子先生がまとめたultrasound-derived fat fraction (UDFF)(Siemens Healthcare)の有用性に関する論文がJournal of Medical Ultrasonicsにacceptされました。

以下中村先生よりいただきましたコメントです。

現在、非侵襲的肝脂肪定量には減衰係数を用いたものが臨床使用され、近年有用性が報告されています。しかし脂肪肝では減衰のみならず、後方散乱、音速低下といった他にも超音波信号の変化がみられることが知られています。今回は、近年開発された減衰係数と後方散乱係数の両者を加味したultrasound-derived fat fraction (UDFF)(Siemens Healthcare)の有用性を、肝生検と対比し検討しました。

UDFFは肝組織の脂肪占拠率と強い相関を示し、特に通常のBモード検査では判別が困難なS0とS1の診断能が優れている結果でした。また、組織学的線維化や炎症にも影響を受けにくく、今後の脂肪肝診療において有用な検査の一つになると考えられます。

本研究は廣岡先生のご指導のもと、Journal of Medical Ultrasonicsにacceptされました。

超音波検査においては特に矢野先生、また肝臓グループ・内分泌グループの先生方のご尽力に感謝を申し上げます。引き続きのご指導のほどお願い申し上げます。

地域生活習慣病・内分泌学講座の松浦文三先生が、欧州内分泌会議(European Congress of Endocrinology: ECE) 2024に参加し、肥満外科手術例に関する検討結果を発表されました。

以下、松浦先生より学会参加に際して、コメントをいただきました。

2024年5月10日から14日まで,SwedenのStockholmで開催された欧州内分泌会議(ECE)に現地参加してきました。ECEに現地参加するのは2019年のFranceのLyon以来5年ぶりのことです。この間は,Web参加で発表は継続していました。今回は,肥満外科手術例の「Characteristics of obese patients with body mass index (BMI) of >50 who opted for metabolic/bariatric surgery」と題して発表しました。発表内容に関しての質問は数個受けました。本学会の参加者は約4000名ですが,日本人にはほとんど会いませんでした。

Swedenは大小22万個の島からなる国で,国土全体が瀬戸内海の島並みのような感じです。学会の合間に,食事付きのクルーズに参加し,楽しんできました。Stockholmの気温は東京より5度程度低く,湿度も低いため,非常に過ごしやすく,市内の公共交通機関(地下鉄,近郊電車,トラム,バス,船)はすべてSLアプリの乗車パスで乗れますので,非常に便利でした。ただし,物価と,taxが高かったです。

来年の欧州内分泌は,欧州小児内分泌学会との合同開催で,DenmarkのCopenhagenで2025年5月10日から13日まで開催予定です。

参加を考えておられる先生は,声をかけていただければ,演題を調整しますので,よろしくお願いします。

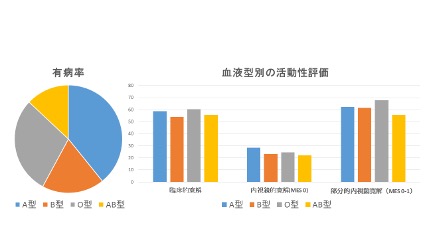

済生会今治病院の八木先生と総合健康センターの古川先生が、潰瘍性大腸炎とABO血液型との関連性をまとめ、Cureusに論文がAcceptされました。

以下、八木専先生よりコメントです。

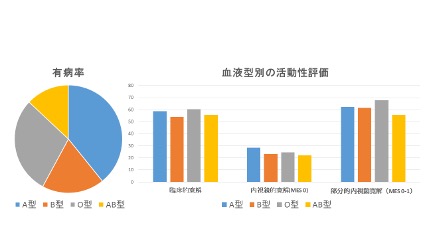

ABO血液型はいくつかの消化器疾患と関連していることが報告されています。クローン病患者におけるABO血液型と臨床的症状との関連の報告はいくつかありますが、潰瘍性大腸炎(UC)におけるABO血液型との関連性は依然として不明です。そこで私たちは、愛媛潰瘍性大腸炎研究を用いて日本人におけるUC患者のABO血液型と臨床的特徴との関連について検討を行いました。

A型は109人(39.2%)、B型は52人(18.7%)、O型は81人(29.1%)、AB型は36人(13.0%)でありました。血液型に分けて、それぞれ臨床的寛解、内視鏡的寛解、内視鏡的部分寛解の検討を行いましたがどの血液型にも優位な差はみられませんでした。

今回のこの論文は、日本におけるABO血液型とUC患者との関連性を示す初めての報告です。しかし、血液型によるUCの有病率、粘膜治癒について関連性はありませんでした。

古川先生のご尽力のもと、Negative dataではありますが、CureusでAcceptされました。報告させていただきます。

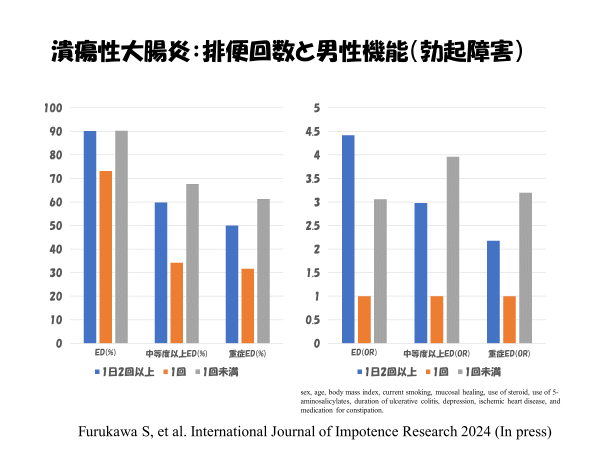

総合健康センターの古川先生が潰瘍性大腸炎において適切な排便回数は男性機能に予防的に働く可能性があることを原著論文としてまとめてInternational Journal of Impotence Researchにアクセプトされました。

以下、古川先生からのコメント、論文の要旨です。

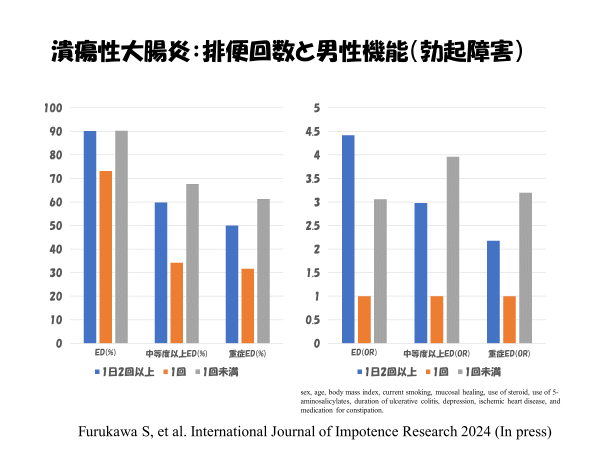

潰瘍性大腸炎は、動脈硬化疾患、勃起障害、便秘の有病率がいずれも高いことが報告されています。

骨盤内の臓器間クロストークの存在が指摘されており、便秘や下痢をしている状態では男性機能が低下しているのではないかと考えました。

愛媛大学潰瘍性大腸炎研究のデータを用いて、1日1回より多い、1日1回、1日1回未満に分けた排便回数、便秘と勃起障害との関連性を解析しました。

サンプルサイズの問題もあり、便秘のほうが勃起障害の頻度が高いものの、有意差はありませんでした。一方で、排便回数別では1日1回がもっとも勃起障害が少なく、排便回数が少なくても、多くても勃起障害が多く、排便回数とはU字の関連性を確認しました。

一般住民を対象とした疫学研究においては、適切な排便回数(1日1回)群では動脈硬化疾患が少ないと報告されており、勃起障害は動脈硬化疾患との関連性が指摘されており、本研究成果も矛盾しないと考えております。

背景にあるメカニズムは十分解明されておらず、同様な研究での確認や基礎的研究が必要と思われます。

https://www.nature.com/articles/s41443-024-00884-9?fbclid=IwAR1ToKUgm0YMwd9IL-eqcGwNrMx20yipMb_h2pbmOgAap4qCrb5jT3J2dLE

愛媛大学医学部附属病院光学医療診療部の山本安則先生と総合健康センターの古川先生が中心にまとめ、愛媛大学第2内科および第3内科のメンバーで作成した愛媛大学学生健診のコホートを用いてアレルギー疾患と機能性胃腸障害との関連性を解析した論文がJournal of Neurogastroenterology and Motilityにオンラインとなりました。

アレルギー疾患(アトピー性皮膚炎、薬物アレルギーなど)がさまざまな疾患リスクとなっていることが報告されています。過去にいくつかの研究において、アレルギー疾患があると機能性胃腸障害が多いことが示されていましたが、日本人若年層でも同様な結果を得ることができました。今回の論文では薬物アレルギーがあると、機能性胃腸障害が多いことを初めて示し、加えて世界で初めてアレルギー疾患数が多いほど、機能性ディスペプシアおよび過敏性腸症候群、オーバーラップとも有病率が高くなることを明らかにしました。

https://www.jnmjournal.org/journal/view.html?doi=10.5056/jnm23015

済生会今治病院の八木先生と総合健康センターの古川先生がまとめた論文がアクセプトとなりました。

以下古川先生からのコメントです。

アレルギー疾患は小児では便秘のリスクとされており、様々な報告がされています。一方で、成人ではアレルギー疾患と便秘の関連性に一貫性はありません。

潰瘍性大腸炎においては、便秘の頻度が非常に高いことが知られており、過去の報告では3分の1から半分程度の患者が便秘を有しているとも報告されています。そこで、アレルギー疾患が便秘の有病率を高めているのではないかと考えて愛媛潰瘍性大腸炎研究のデータを用いて解析いたしました。

今回の研究では、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギー、薬物アレルギー等の関連を見ましたが、便秘との関連性はありませんでした。また、アレルギー疾患の数との関連も見ましたが、同様には有意な差はありませんでした。

論文化するのには、かなり苦労しましたが、Cureusで論文化することができました。本年からはインパクトファクター1.4が付いております。