地域生活習慣病・内分泌学講座の松浦文三先生が、欧州内分泌会議(European Congress of Endocrinology: ECE) 2024に参加し、肥満外科手術例に関する検討結果を発表されました。

以下、松浦先生より学会参加に際して、コメントをいただきました。

2024年5月10日から14日まで,SwedenのStockholmで開催された欧州内分泌会議(ECE)に現地参加してきました。ECEに現地参加するのは2019年のFranceのLyon以来5年ぶりのことです。この間は,Web参加で発表は継続していました。今回は,肥満外科手術例の「Characteristics of obese patients with body mass index (BMI) of >50 who opted for metabolic/bariatric surgery」と題して発表しました。発表内容に関しての質問は数個受けました。本学会の参加者は約4000名ですが,日本人にはほとんど会いませんでした。

Swedenは大小22万個の島からなる国で,国土全体が瀬戸内海の島並みのような感じです。学会の合間に,食事付きのクルーズに参加し,楽しんできました。Stockholmの気温は東京より5度程度低く,湿度も低いため,非常に過ごしやすく,市内の公共交通機関(地下鉄,近郊電車,トラム,バス,船)はすべてSLアプリの乗車パスで乗れますので,非常に便利でした。ただし,物価と,taxが高かったです。

来年の欧州内分泌は,欧州小児内分泌学会との合同開催で,DenmarkのCopenhagenで2025年5月10日から13日まで開催予定です。

参加を考えておられる先生は,声をかけていただければ,演題を調整しますので,よろしくお願いします。

済生会今治病院の八木先生と総合健康センターの古川先生が、潰瘍性大腸炎とABO血液型との関連性をまとめ、Cureusに論文がAcceptされました。

以下、八木専先生よりコメントです。

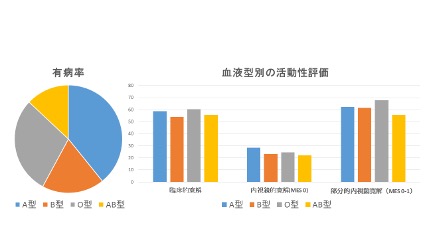

ABO血液型はいくつかの消化器疾患と関連していることが報告されています。クローン病患者におけるABO血液型と臨床的症状との関連の報告はいくつかありますが、潰瘍性大腸炎(UC)におけるABO血液型との関連性は依然として不明です。そこで私たちは、愛媛潰瘍性大腸炎研究を用いて日本人におけるUC患者のABO血液型と臨床的特徴との関連について検討を行いました。

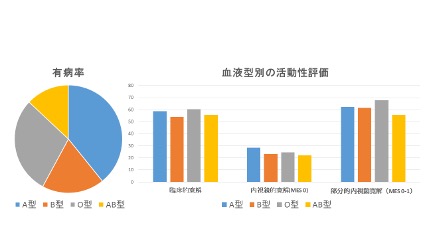

A型は109人(39.2%)、B型は52人(18.7%)、O型は81人(29.1%)、AB型は36人(13.0%)でありました。血液型に分けて、それぞれ臨床的寛解、内視鏡的寛解、内視鏡的部分寛解の検討を行いましたがどの血液型にも優位な差はみられませんでした。

今回のこの論文は、日本におけるABO血液型とUC患者との関連性を示す初めての報告です。しかし、血液型によるUCの有病率、粘膜治癒について関連性はありませんでした。

古川先生のご尽力のもと、Negative dataではありますが、CureusでAcceptされました。報告させていただきます。

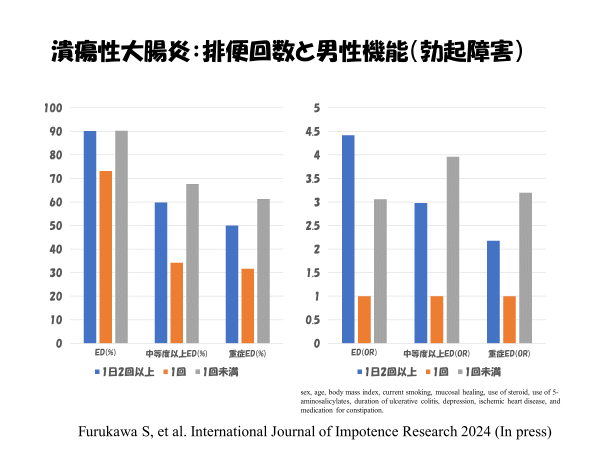

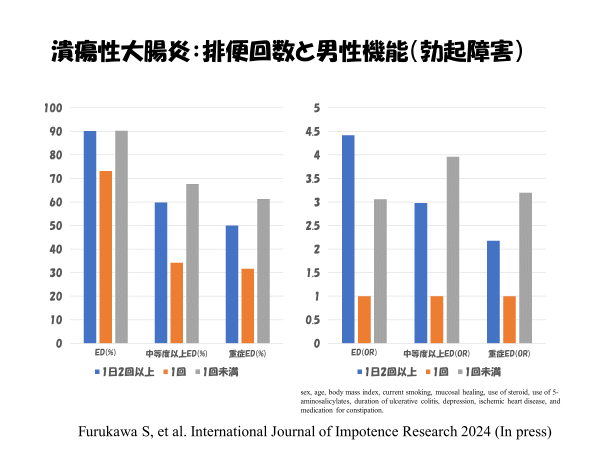

総合健康センターの古川先生が潰瘍性大腸炎において適切な排便回数は男性機能に予防的に働く可能性があることを原著論文としてまとめてInternational Journal of Impotence Researchにアクセプトされました。

以下、古川先生からのコメント、論文の要旨です。

潰瘍性大腸炎は、動脈硬化疾患、勃起障害、便秘の有病率がいずれも高いことが報告されています。

骨盤内の臓器間クロストークの存在が指摘されており、便秘や下痢をしている状態では男性機能が低下しているのではないかと考えました。

愛媛大学潰瘍性大腸炎研究のデータを用いて、1日1回より多い、1日1回、1日1回未満に分けた排便回数、便秘と勃起障害との関連性を解析しました。

サンプルサイズの問題もあり、便秘のほうが勃起障害の頻度が高いものの、有意差はありませんでした。一方で、排便回数別では1日1回がもっとも勃起障害が少なく、排便回数が少なくても、多くても勃起障害が多く、排便回数とはU字の関連性を確認しました。

一般住民を対象とした疫学研究においては、適切な排便回数(1日1回)群では動脈硬化疾患が少ないと報告されており、勃起障害は動脈硬化疾患との関連性が指摘されており、本研究成果も矛盾しないと考えております。

背景にあるメカニズムは十分解明されておらず、同様な研究での確認や基礎的研究が必要と思われます。

https://www.nature.com/articles/s41443-024-00884-9?fbclid=IwAR1ToKUgm0YMwd9IL-eqcGwNrMx20yipMb_h2pbmOgAap4qCrb5jT3J2dLE

愛媛大学医学部附属病院光学医療診療部の山本安則先生と総合健康センターの古川先生が中心にまとめ、愛媛大学第2内科および第3内科のメンバーで作成した愛媛大学学生健診のコホートを用いてアレルギー疾患と機能性胃腸障害との関連性を解析した論文がJournal of Neurogastroenterology and Motilityにオンラインとなりました。

アレルギー疾患(アトピー性皮膚炎、薬物アレルギーなど)がさまざまな疾患リスクとなっていることが報告されています。過去にいくつかの研究において、アレルギー疾患があると機能性胃腸障害が多いことが示されていましたが、日本人若年層でも同様な結果を得ることができました。今回の論文では薬物アレルギーがあると、機能性胃腸障害が多いことを初めて示し、加えて世界で初めてアレルギー疾患数が多いほど、機能性ディスペプシアおよび過敏性腸症候群、オーバーラップとも有病率が高くなることを明らかにしました。

https://www.jnmjournal.org/journal/view.html?doi=10.5056/jnm23015

済生会今治病院の八木先生と総合健康センターの古川先生がまとめた論文がアクセプトとなりました。

以下古川先生からのコメントです。

アレルギー疾患は小児では便秘のリスクとされており、様々な報告がされています。一方で、成人ではアレルギー疾患と便秘の関連性に一貫性はありません。

潰瘍性大腸炎においては、便秘の頻度が非常に高いことが知られており、過去の報告では3分の1から半分程度の患者が便秘を有しているとも報告されています。そこで、アレルギー疾患が便秘の有病率を高めているのではないかと考えて愛媛潰瘍性大腸炎研究のデータを用いて解析いたしました。

今回の研究では、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギー、薬物アレルギー等の関連を見ましたが、便秘との関連性はありませんでした。また、アレルギー疾患の数との関連も見ましたが、同様には有意な差はありませんでした。

論文化するのには、かなり苦労しましたが、Cureusで論文化することができました。本年からはインパクトファクター1.4が付いております。

日浅教授、アグライア賞の受賞おめでとうございます(管理人)。

日浅教授からコメントをいただきました。

この度、日本病態栄養学会の学会賞である、アグライア賞を受賞する栄誉を授かりました。

私の受賞タイトルは、「肝疾患における栄養代謝と発癌および癌進展への影響」になります。

受賞セレモニーの後の受賞講演では、アメリカ留学時代からライフワークとして研究しているProtein kinase R (PKR)の肝細胞癌進展作用と、その機序に糖代謝が大きく関わっているという事実、さらにPKR関連蛋白であるPERKと肝細胞癌との関わり、そして、最近急増している非アルコール性脂肪肝炎におけるパルミチン酸の腸管からの吸収増加とそれに伴う肝炎症、肝線維化の進展作用、また肝硬変におけるパルミチン酸の門脈からの直接的な肝流入量の増加による肝硬変の病態進展など、栄養と肝線維化、肝癌の発癌、癌進展に絡む様々な当科の研究成果を紹介させていただきました。

当科がアグライア賞を受賞するのは2015年度に恩地森一先生が受賞されてから2度目になります。このような受賞の機会をいただく研究成果を得たことに貢献していただいた、渡辺崇夫先生、徳本良雄先生、行本敦先生をはじめとする研究グループの先生方、そして共同研究していただいている愛媛大学分子病態医学 今村健志教授、さらに腸管吸収の研究に貢献していただいた山本安則先生、宇都宮大貴先生、花山雅一先生をはじめとする研究グループの先生方にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。また、PKRの研究は肝細胞癌以外の癌や、免疫細胞とのネットワークの研究にも拡がっており、多数のエビデンスの構築に関わってくれている指導医、大学院の先生方にも心より御礼を申し上げます。

受賞講演で申し上げましたが、癌の制御には、栄養アセスメントに基づく適切な栄養介入と栄養療法は必要不可欠であり、今後ともさらにこの領域でエビデンスの創出が必要です。現在、日本病態栄養学会と日本肝臓学会日本栄養士会の共同認定として、立ち上げている「肝疾患病態栄養専門管理栄養士」制度を含めて、治療としての栄養療法が、肝疾患診療の一つの道筋になるべく、今回の受賞を励みに、さらに励みたいと存じます。

今後とも引き続き、研究の発展にご支援とご協力を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

教室の矢野先生がclinical journal of gastroenterologyに投稿していた症例報告「A case of hepatocellular carcinoma with pseudoaneurysm formation upon lenvatinib administration」がacceptになりました。

以下、矢野先生からのコメントです。

論文は、レンバチニブ投与2週間後程度で肝細胞癌内に仮性動脈瘤が出現した症例になります。micro B-flow imagingというb mode上で血流を描出する技術を用いて、超音波で仮性動脈瘤の明瞭な描出が可能でした。肝細胞癌内に対して化学療法投与後に発症した腫瘍内の仮性動脈瘤は本症例が初めての報告になり、仮性動脈瘤はサイズによらず破裂リスクがあるため、注意が必要になります。血管新生阻害薬投与後は、早期からこのような合併症に注意が必要であることを報告しました。日頃からご指導いただいている廣岡先生、日浅先生にはこの場を借りて感謝申し上げます。

論文の要旨:

糖尿病でも便秘の有病率が高く、医師が思っている以上に日常生活の妨げになることが知られています。潰瘍性大腸炎は頻回の排便、下痢、血便、腹痛などが典型的な消化器症状とされていますが、意外にも便秘の有病率が高いことが報告され、疾患活動性が高いと便秘が多いとの報告もあります。しかし、潰瘍性大腸炎に関する便秘のエビデンスは不足しています。

そこで、過去のデータから潰瘍性大腸炎の疾患活動性が便秘との関連するのではないかと考えて、愛媛潰瘍性大腸炎研究のベースラインデータを用いて解析を行いました。

さまざまな疾患活動性(罹病期間、薬剤数、粘膜治癒、臨床的寛解)と便秘との関連性を解析しましたが、いずれも関連性は無関連でした。一方で、加齢にのみ関連性があり、潰瘍性大腸炎においても加齢は便秘との関連があることが明らかになりました。また、とくに70歳以上ではその有病率が高率でした。

潰瘍性大腸炎でも高齢化が指摘されており、便秘に留意する必要があると思われます。

論文の要旨:

勃起障害の有病率は高いものの適切にスクリーニングがされているとは言えず、日常診療で有用なマーカーはほとんどありませんでした。

血清アルブミンはほぼすべての医療機関で測定可能で、特に病院などでは迅速に測定可能です。栄養状態や肝予備能力の目安であることに加えて炎症との関連性や動脈硬化疾患では予後予測マーカーとなることも報告されています。

性機能障害は様々な疾患との関連性が指摘されるも、我が国においては残念ながら日常的に相談しにくい疾患の一つ。性機能障害は糖尿病に多く、最近では炎症性腸疾患との関連性も指摘されています。

そこで、血清アルブミンと性機能障害の代表疾患である勃起障害との関連性を愛媛潰瘍性大腸炎研究のベースラインデータを用いて検討を行いました。勃起障害の定義はSHIM scoreを用いて定義しました。

血清アルブミンが高いほど、勃起障害の有病率は低く、飲酒、喫煙、BMI、年齢などを補正しても有意でした。血清アルブミンとEDおよび重症EDとの関連性を検討しましたが、血清アルブミン値4.3g/dlを目安にするともっとも有用なマーカーとなりそうでした。ただし、そのマーカーはあくまでも補助的に使うことが適していると考えられます。

論文の要旨:

連続グルコースモニタリング (CGM) システムは、グルコース変動の評価ツールで、さまざまなグルコース変化パターンを確認することが出来ます。そのため、血糖変動には、1型糖尿病(T1DM)と2型糖尿病(T2DM)の間の血糖変化の違いに関する特定の情報が含まれている可能性があると仮説を立て、振動データの時間領域と周波数領域を同時に解析可能な連続ウェーブレット変換 (CWT) で、T1DM におけるグルコース変動を検出できるかどうか検討を行いました。

方法

T1DM (n = 5) および T2DM (n = 25) の患者の 60 日間および 296 日間の血糖変動データをそれぞれ評価しました。 356 日間 15 分ごとに取得されたグルコース データが分析されました。 データは、Morlet 形式 (n = 7) をマザー ウェーブレットとして CWT によって評価されました。 この方法論は、毎日のグルコース変化における限られた周波数のグルコース変動を探索するために使用されました。 出現した 18 個の信号の周波数と囲まれた面積 (0.02625 スカログラム値) を比較しました。 T1DMの特異性は、有意差が認められる項目を説明変数として重回帰分析により評価した。

結果

深夜の高周波(中央値:75 Hz、サイクル時間:19 分)と正午の中周波(中央値:45.5 Hz、サイクル時間:32 分)は、T1DM と T2DM の方が高かった(中央値:73 および 44 Hz、P = それぞれ0.006と0.005)。 真夜中から正午にかけて 100 Hz を超えるゾーンの領域は、T1DM と T2DM でより頻繁に発生し、より大きかった。 1 日の中で、より低い周波数ゾーン (15 ~ 35 Hz) の頻度が高く、その面積は T1DM よりも T2DM の方が大きかった。 CWT 後の各信号の時刻、周波数、面積で構成される 3 次元散布図は、深夜の T1DM に属する高周波信号が 17 ~ 24 分の波周期の緩やかな分布を持っていることを明らかにしました。 多変量解析により、深夜の高周波信号が T1DM を特徴付ける可能性があることが明らかになりました (オッズ比: 1.33、95% 信頼区間: 1.08-1.62; P = 0.006)。

結論

CWT は、CGM データを使用して各タイプの糖尿病の血糖変動を区別するための新しいツールである可能性があります。