平成29年7月8日(土)に第35回黄蘭会が開催されました。

15時から黄蘭会会長 堀池先生の開会の挨拶で始まりました。

日浅先生より、教授講話

今年の教授講話は、2013年4月に日浅教授が就任されてからの第3内科と、これからの第3内科のあり方等についてお話しいただきました。

第36回黄蘭会 懇親会が19時から開催されました。

今年も多くの同門の先生方と懇親を深めることができました。

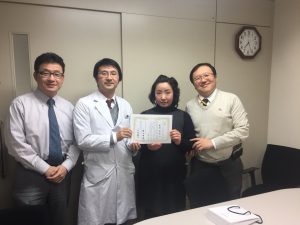

今年の太田康幸賞は八木専先生が受賞されました。受賞演題は、「Carbonic Anhydrate I Epitope Peptide Improves Inflammation in a Murine Model of Inflammatory Bowel Disease.」でした。

今年の恩地森一賞は仁科智裕先生が受賞されました。受賞演題は、「Randomized phase II study of second-line chemotherapy with the best available 5-fluorouracil regimen versus weekly administration of paclitaxel in far advanced gastric cancer with severe peritoneal metastases refractory to 5-fluorouracil-containing regimens (JCOG0407).」でした。

臨床研究賞は大野芳敬先生が受賞されました。受賞演題は、「Early pancreatic volume reduction on CT predicts relapse in patients with type 1 autoimmune pancreatitis treated with steroids.」でした。

症例報告賞は三宅映己先生が受賞されました。受賞演題は、「Hyperthyroidism Improves the Pathological Condition of Nonalcoholic Steatohepatitis: A Case of Nonalcoholic Steatohepatitis with Graves’ Disease.」でした。

新入会の先生方からもご挨拶頂きました。

新入会の先生方の今後のご活躍を期待しております。

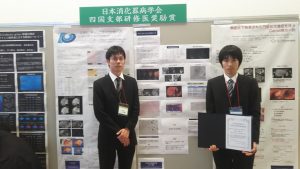

6/17-6/18に高知で開催された第107回消化器病学会四国支部例会で山田七海先生が「鑑別に苦慮した硬化性血管腫の一例」で四国支部研修医奨励賞を受賞されました。

山田先生は前回の第106回消化器病学会四国支部例会に引き続き2度目の受賞です。発表態度や質疑なども堂々としていました。

この度、4月1日付けで四国がんセンター院長に谷水正人先生が就任されました。谷水先生は岡山大学医学部をご卒業され、岡山大学第一内科に入局し、四国がんセンターに赴任されました。岡山大学第1内科は当科の初代教授である太田康幸先生の母教室であり、現在も松山の岡山大学第一内科同門組織である松一会に当科のスタッフも参加し親交を深めさせていただいております。また、四国がんセンターは、愛媛県のがん診療拠点病院で、特に新規抗がん剤開発に関わる治験や医師主導臨床試験について全国有数の実績を誇る病院です。当科からは医師を継続的に派遣しており重要な関連病院の一つです。谷水先生は、これからの消化器診療を考えて当科とのさらに深い絆が必要と考えられ、2015年7月2日に愛媛大学第三内科に入局いただいております。谷水先生が四国がんセンター院長にご就任されたことに、同門会会員一同、心よりご祝福申し上げますとともに、今後とも引き続き、様々な立場でご指導、ご鞭撻を賜ればありがたく存じます。

この度は誠におめでとうございます。

平成29年5月より、野口病院の村上司先生が同院の院長に就任されました。

以下、村上先生からのご挨拶です。

野口病院 村上 司

この度野口病院院長を拝命いたしましたことをご報告申し上げます。

還暦を迎える年に新しいスタート地点に立てることを有難く思い、皆様に感謝申し上げます。今後ともご厚誼のほど宜しくお願い申し上げます。

内分泌学、甲状腺学に少しでも興味のある若手の先生方、遠慮なくご連絡ください。野口病院で一緒に甲状腺の診療研究に励みませんか。

野口病院

大分県別府市青山町7-52

http://www.noguchi-med.or.jp/

膵サルコイドーシスの診断に超音波内視鏡検査が有用であった畔元先生(現四国がんセンター)の論文がInternal Medicineにaccept されました。

論文名:Diagnostic challenge in pancreatic sarcoidosis using endoscopic ultrasonography

著者:Nobuaki Azemoto, Teru Kumagi, Mitsuhito Koizumi, Taira Kuroda, Hirofumi Yamanishi, Yoshinori Ohno, Yoshiki Imamura, Eiji Takeshita, Yoshiko Soga, Yoshiou Ikeda, Morikazu Onji, Yoichi Hiasa

掲載誌:Internal Medicine

以下、指導医である熊木先生からのコメントです。

初投稿から4年、3つ目の雑誌Internal Medicine(日本内科学科の英文誌)にaccept。初めに投稿した雑誌は、納得の門前払いですぐさま2つ目の雑誌へ投稿。ところが、無理難題なコメントに諦めの境地(←コレ、重要)。そこで、無理なものは無理と割り切って回答期限切れに(←時として諦めて寝かすことも重要)。ところが、回答期限どころか、そもそも眠ったままでした。今回、3つ目の雑誌に投稿してから、reviseを1回経由して3ヶ月でのaccept でした。眠っていたものを久しぶりに読むことになった訳ですが、時間経過とともに熟したんだと思います。まさに、4年間の眠りから覚めて……。

大野→黒田→畔元、胆膵グループ3連荘でaccept。

畔元先生、おめでとうございます!

続いて筆頭著者であります畔元先生からのコメントです。

2013年に最初に投稿して4年たちました。当初は膵サルコイドーシスに対して世界で初めて造影EUSとEU Sエラストグラフィを施行した1例と息巻いておりましたが、 なかなか認められず、 最後はかなりトーンダウンした内容となってしまいました。しかしながら、 熊木先生のおかげでやっと日の目をみることができました。 またいろいろなところで協力していただいた小泉光仁先生、 本当にありがとう。今後も英語論文作成に意欲的に取り組んでいきたいと思います。

論文内容はEUS- FNAが膵サルコイドーシスの診断に有用であった症例です。 また造影EUSとEUSエラストグラフィも行っており、興味深い1例と思います。

お時間がありましたらぜひご一読ください。

大野芳敬先生の論文が国際的なオープンジャーナル紙であるPLoS Oneに出版されました。

論文名: Downregulation of ANP32B exerts anti-apoptotic effects in hepatocellular carcinoma

著者名: Ohno Y, Koizumi M, Nakayama H, Watanabe T, Hirooka M, Tokumoto Y, Kuroda T, Abe M, Fukuda S, Higashiyama S, Kumagi T, Hiasa Y.

掲載誌: PLoS One. 2017 May 9;12(5):e0177343. doi: 10.1371/journal.pone.0177343.

肝細胞癌の新しい予後予測マーカーとしてANP32Bを同定し、その抗アポトーシス作用を明らかにしました。

大野先生の学位論文となります。

オーブンジャーナルですので、どなたでもWebで検索して閲覧可能です。

ぜひご一読下さい。

以下、大野先生からのコメントです。

この論文は私の学位論文であり、かなりの苦労はありましたが、たくさんの方々のおかげで完成することができました。実験はもとより、論文の作成、投稿まで手厚くご指導していただいた日浅先生、実験の基礎や困った時のアドバイスをしていただいた渡辺先生、小泉光仁先生、大学院の入学やいろいろな相談に乗っていただいた熊木先生、実験をアシストしていただいた稲生さん、武市さん、菅原さん、藤野さん、ADRESの先生方、病理組織の染色を指導していただいた谷本さん、東山ラボの先生方、他、関わって頂いた方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

内容は“肝細胞癌におけるANP32Bのアポトーシス制御作用と肝癌の予後に対する臨床的役割について”という論文です。ANP32 (Acidic nuclear phosphoprotein 32 family member)は新規の核内リン酸化蛋白で、細胞の分化、転写制御、蛋白のリン酸化、細胞内遊走因子、細胞死経路を制御していると報告されていますが、癌におけるANP32Bの作用機序、腫瘍進展に対する生理的役割については不明です。今回我々は、このANP32Bに着目し、肝細胞癌における役割についてヒト肝細胞癌細胞株およびヒト肝細胞癌組織を用いて検討しました。ANP32BはBcl-2ファミリーであるBadリン酸化やBak, Baxの発現に関連し、アポトーシスを制御していました。また、ヒト肝細胞癌組織におけるANP32B mRNAの相対的低下は、癌の進行と関連していました。ANP32Bは肝細胞癌に対する新しい治療標的、予後予測マーカーになりうる可能性が示唆されました。

今後はこの研究で培ったリサーチマインドを持って日常の診療や研究に励んで行きたいと思います。 大野芳敬

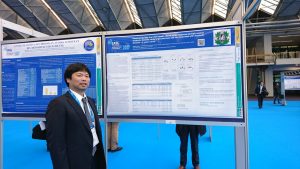

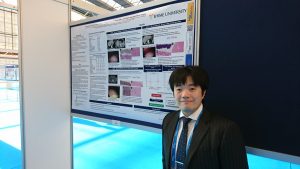

4/19から4/23にかけてアムステルダムで開催されたEASL(European association for the study of the liver)のThe international liver congress 2017に参加しました。当科からは廣岡先生、小泉(洋)先生が参加しています。

(会場のRAIコンベンションセンター、アムステルダム愛を感じます)

発表はポスターで廣岡先生が「Nonalcoholic fatty liver with hepatic arterial buffer response strongly caused metabolic diseases, while bright pancreas was not associated with metabolic diseases」、小泉(洋)先生が「Fontan-associated liver disease: diagnosis by elastography and laparoscopic liver biopsy」で行いました。

学会会場は朝早くから多くの参加者で賑わっていました。

(廣岡先生)

(小泉洋先生)

(アムステルダム中央駅、どことなく東京駅のイメージがあります)

開催地となったアムステルダムは、アムステルダム中央駅を中心に市内に網の目状に広がる運河などが有名です。東京駅はオランダのアムステルダム中央駅を参考にして設計されたという説もありましたが、まったく別に設計されたものであるとのことです。東京駅と、アムステルダム中央駅は姉妹駅として締結しているようです。

来年のEASL 2018は芸術の都パリでの開催のようです。

論文名:Efficacy of chemotherapy in elderly patients with unresectable pancreatic cancer: a multicenter review of 895 patients

著者:Taira Kuroda; Teru Kumagi; Tomoyuki Yokota; Nobuaki Azemoto; Aki Hasebe; Hirotaka Seike; Mari Nishiyama; Nobu Inada; Naozumi Shibata; Hideki Miyata; Tomoe Kawamura; Yusuke Imai; Akiko Ueno-Toshimori; Yoshinori Tanaka; Takeshi Terao; Yoshiki Imamura; Mitsuhito Koizumi; Hirofumi Yamanishi; Yoshinori Ohno; Yoichi Hiasa; on behalf of Ehime Pancreato-cholangiology (EPOCH) Study Group.

掲載誌:BMC Gastroenterology

以下、EPOCH Study Group代表の熊木先生からのコメントです。

Special accept by BMC Gastroenterology!

Reviewer 1

The topic is very important because many patients are actually diagnosed with cancer at an age older than 70 or 75, and sometimes they don’t receive the best care because of an aprioristic attitude toward advance age. The paper gives clear answer to the question.

Reviewer 2

Dear Authors, I enjoyed from your paper. It can be published on this journal. I congratulated you due to your paper.

本論文は前編であります「 新規化学療法時代以降の愛媛県における膵癌診療の実態」 を明らかにした論文(BMC Gastroenterol. 2013;13:134.)の続きです。EPOCH Study Groupとしては3報目の論文(2編目は自己免疫性膵炎に関する論文:Orphanet J Rare Dis. 2016;11:103.)。 今回は、1つ目の雑誌への初回投 稿から1年半、5つ目の雑誌でacceptされました。特に最後のBMC Gastroenterology(IF=2.101) からの返事が来るまでに半年かかりましたが、 心配をよそに修正不要の一発acceptでした。査読者から「メッセージがクリアである」などのコメントを頂きました。 伝わる人にはしっかりと伝わるということですね。いわゆるdescriptive paperですが、 日常診療を振り返り診療レベルの底上げを図ることはとても重要で す。

黒田先生、おめでとうございます!

続いて筆頭著者であります黒田先生からのコメントです。

論文内容およびコメント

前回同様,acceptまでにかなりの時間がかかってしまいましたが,今回もなんとか形に残すことができ,安堵しております.論文内容としては,高齢者膵癌患者において,本来であれば化学療法の適応があるのではないかと考えられる患者さんが,特に2001年〜2005年の前期では年齢で判断した医療者側の考えや家族判断のみで,多くは本人に病名未告知のままBSCを選択されており,予後が悪くなっているという趣旨の論文です.2001年〜2010年の後ろ向き研究であり、化学療法のレジメンがGEM単剤中心であること,全症例で組織学的診断が得られていないことなど,多少のlimitationはあります.しかし,実際の臨床現場では,高齢者に限っては現在でもGEMやS-1単剤での治療を選択せざるを得ない場面も多く,高齢者の治療方針を考える上で少しは皆様のお役に立てるのではないかと考えております.ここまで形に残すことができたのも一重に熊木先生をはじめ,多大なご協力を賜りました関連病院の先生方,教室内の先生方のおかげです.これで満足することなく,さらに精進していきたいと思っておりますので,今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします.

EPOCH Study Group:愛媛胆膵疾患研究グループ

EPOCH Study Groupでは胆膵疾患診療レベルの向上を目指して、以下の愛媛県内主要関連病院が連携して臨床研究を進めております。

・愛媛大学第3内科

・四国がんセンター

・愛媛県立新居浜病院

・愛媛県立中央病院

・市立宇和島病院

・市立大洲病院

・松山赤十字病院

・済生会今治病院

・済生会西条病院

・済生会松山病院

・松山市民病院

沼田先生が入局されました!

松山市民病院消化器内科に勤務されている沼田結希先生が水上祐治副院長とともに入局のご挨拶に来られました。

沼田先生は愛媛大学を卒業後、松山市民病院および愛媛大学病院で初期研修を受けられました。大学病院での小泉光仁先生の熱血指導の影響もあり、消化器疾患の中でも胆膵疾患の診療に最も関心を持たれるようになりました。

(小泉先生と)

既に習得されているERCP技術のみならず、今後は超音波内視鏡の修行を受けたいと考えられております。一方、病理学的なアプローチによる研究にも関心を持っておられる、目的意識のしっかりとされた先生です。

(日浅先生と)

この日が近々やって来ると信じていた胆膵グループで前祝いが開催されたようです。

これからがとても楽しみです!

鶴田先生が入局されました!

愛媛県立中央病院消化器病センターに勤務されている鶴田美帆先生が二宮朋之先生および壺内栄治先生とともに入局のご挨拶に来られました。

(日浅先生、二宮朋之先生と)

鶴田先生は東京女子医科大学を卒業され、愛媛県立中央病院専攻医として消化器疾患の診療に従事されていました。結婚をされてご主人とともに愛媛県での医療に従事したいとの明確な意思を持たれており、消化器領域での診療に興味を持たれ、当科に入局いただきました。

(熊木先生、池田先生、オーベンの壷内先生も加わって)

内科診療に真摯に取り組まれており、消化器内視鏡検査の技術の向上および消化器内視鏡専門医の取得を目指されています。オーベンの二宮朋之先生、壷内栄治先生より「診療技術も日々向上している」とのことで、将来が楽しみな先生に我々の仲間として加わってもらえたことを嬉しく思っています。

当科ならびに愛媛の医療に更なるパワーと新しい風を吹かせてくれることを期待してます!

伊賀先生が入局されました!

伊賀彰子先生(当時瀬戸内海病院勤務)がご主人の伊賀淳一先生(精神科准教授)とともに入局のご挨拶に来られました。

伊賀先生は徳島大学を卒業後、徳島大学、徳島県内の関連病院で消化器疾患の診療を中心に研鑽を積まれ、学位も取得されております。ご主人の転勤に伴い、2年前から愛媛県で診療に従事されるようになりました。4月からは県内屈指の内視鏡専門施設である浦岡胃腸科クリニックで勤務されております。

(日浅先生と)

元々がん検診に力を注がれておりますので、益々予防医療に力を発揮されることを期待しております!

愛媛県立中央病院の道堯先生が同院の副院長に、二宮先生が消化器病センター長に就任されました。以下、道堯先生と二宮先生からのご挨拶です。

愛媛県立中央病院からのご報告 - 就任のごあいさつ

愛媛県立中央病院 副病院長 道堯浩二郎

愛媛県立中央病院 消化器病センター長 二宮朋之

この度、2017年4月1日付をもって、愛媛県立中央病院副病院長を道堯浩二郎が、消化器病センター長を二宮朋之が拝命いたしました。共に重責ではございますが、愛媛県立中央病院、消化器病センター、ならびに愛媛県全体の医療のさらなる発展に全力を尽くす所存です。教室、同門の先生方ならびに病院の同僚、スタッフの方々からのこれまでのご支援、ご厚情に感謝いたしますとともに、引き続きましてのご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

これに伴い、当院消化器病センターおよび消化器内科の体制も変更になりました。二宮の後任として副センター長に宮田英樹(内視鏡室室長兼任)、消化器内科主任部長に壷内栄治がそれぞれ就任いたしました。新体制のもと、消化器内科一丸となってさらにレベルの高い診療とよりよい病院を目指して努力していきたいと考えております。

当院の愛媛県における位置づけは、少しずつ変化しているように感じます。2016年度の松山市二次救急輪番体制変更により、二次救急輪番病院の一病院であった立場から、二次救急病院のバックアップとして救急患者を受け入れる後方病院の立場となりました。また2017年2月よりドクターヘリの運航が当院を基地病院として開始され、従来からの高度救命救急センターによる24時間365日受け入れ態勢を整えた3次救急病院としての役割を合わせ、「愛媛県の医療の最後の砦」としての県下の最終病院の立場がより明瞭になりました。県下の医療機関ならびに介護、ケアを含めた関連機関がそれぞれの特長を生かして連携し、愛媛県全体において、より充実した県民にとって安心できる医療体制をともに構築していければと考えています。

「愛媛県の医療の最後の砦」の機能が十分に発揮されるためには、すべての当院スタッフが働きやすく、充実感をもって仕事のできる病院づくりをしていく必要があると考えます。人的資源を含めた限りある医療資源を最大限有効に活用するには、働きやすい職場にすることが必要不可欠であると考えています。皆様方とともに愛媛県の医療体制をより充実、発展させていくことができますことを祈念いたしまして、就任のご挨拶とさせていただきます。